トップ > 催し・イベント > 俳優祭 > 過去の俳優祭 第1回~第10回

第十回 昭和43年8月27日(火) ホテル・ニューオータニ

模擬店・テレビ局提供演芸番組・余興

余興

「暑気払勢玉手箱」

中村雀右衛門 市村竹之丞(五代目中村富十郎) 市川猿之助 澤村訥升(九代目宗十郎) 澤村田之助

「殺陣」

新国劇

「男勝り祭りの賑い」

新派女優

「長唄・道成寺」

歌舞伎幹部若手

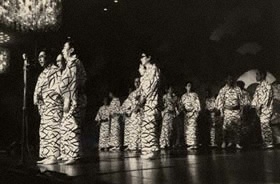

「フィナーレ」

「手〆」

「長唄・道成寺」 |

模擬店にて |

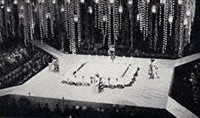

「フィナーレ」 |

第九回 昭和42年6月29日(木) ホテル・ニューオータニ

余興・バンド演奏唄・寸劇バンド・漫談・義太夫・声色・ゆかた踊り・かつぽれ・小唄・小唄振り・寸劇アクション・三社祭・長唄新浦島

『小唄ぶり 歌舞伎に因む小唄集』「バンド演奏(和洋合奏)・唄」

尾上松緑(二代目) 尾上辰之助(初代 三代目松緑) 市川新之助(十二代目團十郎) 片岡芦燕 尾上緑也(六代目松助) 他

山崎権子=河原崎権十郎(三代目) 市川左團次(三代目) 市川門之助(七代目)

「寸劇バンド」

松本幸四郎(初代白鸚) 市川染五郎(九代目松本幸四郎) 中村吉右衛門 他東宝グループ

「漫談」

坂東三津五郎(八代目)

「義太夫」

中村鴈治郎(二代目) 中村扇雀(三代目鴈治郎) (飛入)扇千景 中村玉緒

「声色」

中村芝翫 加賀屋歌江(中村歌江) 他成駒屋一門

「ゆかた踊り」

尾上梅幸(七代目) 尾上菊之助(七代目菊五郎) 尾上栄之助 尾上菊蔵(六代目)他

「かつぽれ」

澤村宗十郎(八代目) 澤村訥升(九代目宗十郎) 澤村精四郎(二代目藤十郎) 澤村田之助

「小唄」

弾唄い=大矢市次郎

「小唄振り」

伊志井寛 中村雀右衛門 大谷友右衛門 中村芝雀 三升社中飛入有り

「寸劇アクション」

新派男優連中

「三社祭」

新派女優連中

長唄「新浦島」

勘三郎一門、羽左衛門一門、翠扇他新派女優

<俳優祭グッズ>

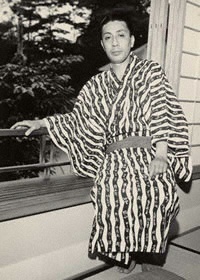

俳優お揃い浴衣

サイン会の様子 |

右から市川新之助(十二代目團十郎)、 |

第八回 昭和41年3月29日(火)ホテル・ニューオータニ

お茶席・縁日・サイン会・余興・ゲーム

余興

司会 守田勘弥(十四代目) 河原崎権十郎(三代目) 市川門之助(七代目) 伊志井寛 市川翠扇 緒形拳ほか

- (一)『越後獅子』 新派女優連

- (二)『長唄演奏小唄』 新派、新国劇

- (三)ゲーム 歌舞伎、新派、新国劇若手花形総出演

縁日にて

中村歌右衛門、中村福助(七代目芝翫)

第七回 昭和40年6月28日(火) ホテル・ニューオータニ

昔なつかし縁日風景・サイン会・写真撮影会・お茶会・余興

余興

『恵の露』新派女優

『居合抜き』新国劇

『寸劇』島田正吾・辰巳柳太郎・久松喜世子

『三社祭』来賓

『仮装行列』歌舞伎・新派・新国劇

『小唄三題』新派

『吉原雀』歌舞伎幹部総出演

<俳優祭グッズ>

浴衣(1200円)

『吉原雀』

第六回 昭和39年3月29日(日) 新橋演舞場

一、挨拶

二、『小唄ぶり歌舞伎に因む小唄集』

若手俳優出演 昼夜配役変更

三、『本朝廿四孝-十種香』

八重垣姫=水谷八重子(初代) 濡衣=市川翠扇 勝頼=花柳章太郎 謙信=伊志井寛 注進=英太郎(初代) 注進=花柳喜章

四、『寿曾我対面-工藤祐経の館』

工藤左衛門祐経(昼の部)=片岡仁左衛門(十三代目) 工藤左衛門祐経(夜の部)=市川寿海(三代目) 曾我十郎祐成(昼の部)=守田勘弥(十四代目) 曾我十郎祐成(夜の部)=尾上梅幸(七代目) 曾我五郎時致=市村羽左衛門(十七代目) 小林舞鶴(昼の部)=尾上梅幸(七代目) 小林朝比奈(夜の部)=實川延若(三代目) 大磯の虎(昼の部)=中村福助(七代目芝翫) 大磯の虎=大谷友右衛門(四代目中村雀右衛門) 化粧坂少将(昼の部)=澤村訥升(九代目宗十郎) 化粧坂少将(夜の部)=市川子団次(二代目) 鬼王新左衛門(昼の部)=市川團蔵(八代目) 鬼王新左衛門(夜の部)=坂東三津五郎(八代目) 近江小藤太成家(昼の部)=河原崎権十郎(三代目) 近江小藤太成家(夜の部)=高砂屋福助(五代目) 八幡三郎行氏(昼の部)=尾上菊蔵(六代目) 八幡三郎行氏(夜の部)=坂東蓑助(九代目三津五郎) 梶原平三景時=片岡市蔵(五代目) 梶原平次景高=片岡芦燕 大名=尾上新七 大名=坂東薪蔵 大名=尾上多賀蔵大名=利根川金十郎 大名=中村種五郎 大名=市川段猿 大名=市川門三郎 大名=坂東八重之助

五、『荒木又右衛門』

(長谷川伸作)

荒木又右衛門=辰巳柳太郎 渡辺数馬=大山克巳 川合武右衛門=緒形拳 岩本孫右衛門=伊吹総太郎 万屋喜右衛門=岡泰正 河合又五郎=島田正吾 金井半兵衛=宮本曠二朗若党=岡田映一 虎屋=飯田徹也

六、『不如帰』

(徳富蘆花原作、花柳章太郎監修)

武夫=尾上松緑(二代目) 浪子=中村歌右衛門(六代目) 辺見=市川猿之助 伊集院=市川男女蔵(四代目左團次) おいく=尾上多賀之丞(三代目) 茂作(昼の部)=尾上鯉三郎(三代目) 茂作(夜の部)=坂東三津五郎(八代目)

七、『花道行浮名縁結』

(坂東三津之丞振付)

粂の平内=大矢市次郎 おかる=阿部洋子 勘平=坂東蓑助(九代目三津五郎) お三輪=高倉典江 求馬=中村玉太郎(六代目東蔵) おさん=旭輝子 茂兵衛=坂東好太郎(初代) お俊=香川桂子 伝兵衛=河原崎権十郎(三代目) おそめ=花恵博子 半九郎=市村家橘(二代目吉五郎) お半=常磐みどり 長右衛門=竹内京子 お蔦=大鹿次代 主税=市川子団次(二代目) お染=市川翠扇 久松=尾上菊蔵(六代目) 丁山=緋多景子 玉川清=外崎恵美子 静=霧立のぼる 忠信(昼の部)=片岡仁左衛門(十三代目)忠信(夜の部)=中村勘三郎(十七代目)

フィナーレ『俳優音頭』

会員総登場

『小唄ぶり 歌舞伎に因む小唄集』 |

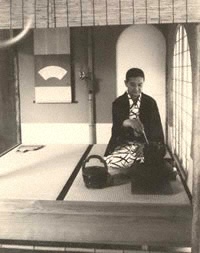

坂東三津五郎(八代目)によるお茶席 |

『寿曾我対面-工藤祐経の館』 |

第五回 昭和37年3月29日(木) 東京体育館

一、『六玉川男女晒布』

(藤間勘十郎構成)

中村福助(七代目芝翫) 河原崎権十郎(三代目) 坂東八十助(九代目三津五郎) 尾上菊蔵(六代目) 片岡芦燕 市川門之助(七代目) 中村藤太郎(藤間大助) 市川男女蔵(四代目左團次) 尾上丑之助(七代目菊五郎) 坂東亀三郎(八代目彦三郎) 尾上左近(初代辰之助 三代目松緑) 中村玉太郎(六代目東蔵) 片岡秀公(五代目我當) 加賀屋福之助(四代目中村梅玉) 加賀屋橋之助(二代目中村魁春) 坂東亀之助(市村鶴蔵) 市川喜猿(二代目寿猿)

二、『ジュリアスシーザー』

(河竹繁俊監修、印南高一脚色、坪内逍遙訳 シェークスピア悲劇の内)

ジュリアスシーザー=大矢市次郎 ブルータス=松本幸四郎(初代白鸚) アントニー=市川中車(八代目) カルパーニア=外崎恵美子 ポーシャ=霧立のぼる 予言者=伊志井寛 リューシリヤス=市川左團次(三代目) フレービアス=中村福助(七代目芝翫) マララス=花柳武始 キヤシヤス=坂東蓑助(八代目三津五郎) デーシャス=柳田豊 カスカ=尾上九朗右衛門 シンナー=市川高麗蔵(十代目) メデラス=市村家橘(二代目吉五郎) シンバー=岡泰正 トリポーニヤス=野村清一郎 ライゲリヤス=市川八百蔵(九代目) パブリヤス=市川九蔵(五代目) レピタス=清水彰 ポリビヤス=九門裕夫 シーザーの従者=市川団子(三代目猿之助) アントニーの従者=島章 ナレーター=中村芝鶴(二代目)

三、『春競梨園集』

「京みやげ」

水谷八重子(初代) 藤間紫 京塚昌子 英つや子 阿部洋子 波野久里子 光本幸子 渡辺千世 大鹿次代 緋多景子 常磐みどり 小林幸子 杉本孝子 花恵博子 瀬戸よう子 今村悦子 真島晴代 山田日出子 高橋よし子 五月玲子 水谷実子 他

「殺陣・机竜之助」

机龍之助=辰巳柳太郎 武士=波多昇 武士=宮本曠二朗 武士=大町幸二郎 武士=東大二郎 武士=大山克巳 他

「八犬伝の内・対牛楼の仇討」

唄=市川左團次(三代目) 三味線=中村勘三郎(十七代目) 三味線=尾上松緑(二代目) 毛野=尾上梅幸(七代目) 定包=市村羽左衛門(十七代目) 大記=片岡市蔵(五代目)

四、『俳優祭花彩』 「道行浮塒鴎」

(坂東三津之丞振付)

油屋娘お染=大谷友右衛門(四代目中村雀右衛門) 丁稚久松=實川延二郎(三代目延若) 猿曳き大夫=坂東蓑助(八代目三津五郎)

「殺陣・白野弁十郎」

白野弁十郎=島田正吾 刺客=松木吾朗 刺客=波多昇 刺客=宮本曠二朗 刺客=岡田映一 刺客=大町章二郎 刺客=東大二郎 刺客=飯田徹 刺客=大山克巳 他

「狐火・奥庭の場」

八重垣姫=中村歌右衛門(六代目) からみ=尾上丑之助(七代目菊五郎) からみ=坂東亀三郎(八代目彦三郎) からみ=坂東八十助(九代目三津五郎) からみ=河原崎権十郎(三代目) からみ=尾上菊蔵(六代目) からみ=中村藤太郎(藤間大助) からみ=中村玉太郎(六代目東蔵) からみ=尾上左近(初代辰之助 三代目松緑) 狐=市川男女蔵(四代目左團次) 狐=市川福之助 狐=加賀屋橋之助(二代目中村魁春) 狐=尾上緑三郎 狐=尾上梅丸 狐=市川銀之助(九代目團蔵) 狐=尾上緑也(六代目松助) 狐=尾上松也(大谷桂三)

「空中漫談」

日の神=市川猿之助(初代猿翁) 月の神=市川寿海(三代目)

フィナーレ

「獅子」

片岡市蔵(五代目) 片岡芦燕 高砂屋福助(五代目) 市川九蔵(五代目) 花柳武始 片岡秀公(五代目我當) 市川高麗蔵(十代目) 市川団子(三代目猿之助)

「汐吹」

市村家橘(二代目吉五郎) 尾上緑也(六代目松助) 坂東亀三郎(八代目彦三郎) 市川猿三郎

「おかめ」

澤村宗十郎(八代目) 市川門之助(七代目) 坂東秀調(四代目) 澤村源之助(五代目)

「俳優音頭」

全員総登場

「八犬伝の内・対牛楼の仇討」 |

『ジュリアスシーザー』 |

「八犬伝の内・対牛楼の仇討」大薩摩連中 |

第四回 昭和35年9月27日(火) 椿山荘

一、御茶席

池畔の席(長松亭) 市川猿之助劇団

中の席(尚庵) 表千家指導新派即新会

新五慶庵席 中村吉右衛門劇団及びフリー

山上の席(無茶庵) 尾上菊五郎劇団

二、各テレビ局ご提供演芸番組

三、サイン会 幹部、若手花形総員

四、仮装コンクール

五、隠し芸大会

六、長唄演奏『勧進帳』

七、ダンスパーティー

大勢のファンが殺到するサイン会 |

長唄演奏『勧進帳』 |

仮装コンクール |

第三回 昭和34年7月29日(水)・30日(木) 歌舞伎座

『雪月花梨園色彩-せつげつかかぶきのいろどり-』

「雪-源氏ヶ嶽捕物の場」

市川男寅(四代目左團次) 尾上丑之助(七代目菊五郎) 坂東亀三郎(八代目彦三郎) 市川團子(三代目猿之助)

「月-市原野の場」

市川新之助(十二代目團十郎) 尾上左近(初代辰之助 三代目松緑) 市川銀之助(九代目團蔵) 加賀屋福之助(四代目中村梅玉) 市川亀治郎(四代目段四郎) 加賀屋橋之助(五代目中村松江)

「花-佐賀屋敷奥庭の場」

市川高麗蔵(十代目) 澤村訥升(九代目宗十郎) 中村吉十郎 市村家橘(二代目吉五郎) 坂東鶴之助(五代目中村富十郎) 澤村由次郎(六代目田之助) 尾上菊蔵 坂東八十助(九代目三津五郎)

『殺陣・田村』

島田正吾、辰巳柳太郎ほか新国劇

『汐汲』

(29日昼・30日夜)

尾上梅幸 蜑みるめ

『廓三番叟』

(29日夜・30日昼)

傾城=中村歌右衛門 新造=藤間紫 幇間=中村藤太郎(六代目東蔵)

『修禅寺物語』

(29日昼・30日夜)

面作師夜叉王=市川猿之助(初代猿翁) 夜叉王の娘かつら=水谷八重子(初代) 夜叉王妹かえで=香川桂子 かえでの婿 春彦=伊志井寛 源左金吾頼家=花柳章太郎 下田の五郎景安=辰巳柳太郎 金窪兵寿尉行親=市川左團次(三代目) 修禅寺の僧=市川團蔵(八代目) 行親の家来=新国劇より

(29日夜・30日朝)

面作師夜叉王=島田正吾 夜叉王の娘かつら=水谷八重子(初代) 夜叉王妹かえで=市川翠扇 かえでの婿 春彦=中村又五郎 左金吾頼家=花柳章太郎 下田の五郎景安=市村羽左衛門 金窪兵寿尉行親=石山健二郎 修禅寺の僧=市川左團次(三代目) 行親の家来=菊五郎劇団より

『滑稽俄地獄珍関(おどけにわかぢごくのちんせき)』

(市川中車構成・演出)

閻魔大王=市村羽左衛門 みるめ大臣=中村福助(高砂屋) かぐ鼻大臣=片岡市蔵 婆=中村芝鶴 早野勘平=澤村宗十郎(八代目) 斧定九郎=竹内京子 猪=中村福助(七代目芝翫) 常磐御前=藤間紫 太鼓持一八=守田勘弥 役者=加賀屋歌江(初代中村歌江) 国定忠治=市川松蔦 貧乏神=市川八百蔵 大政=桜緋沙子 小政=霧立のぼる 桶屋の鬼吉=英つや子 姐妃のお百=花柳喜章 蝶およし=花柳武始 ミサイルの猿=市川段四郎(三代目) 武夫=外崎恵美子 浪子=伊志井寛 お富=大矢市次郎 与三郎=市川翠扇 巡礼の娘おつる=市川中車 苅かや道心のち出雲の阿国=水谷八重子(初代) お半=尾上松緑(二代目) 長右衛門=英太郎 仁木弾正=中村又五郎

『フィナーレ』

俳優協会会員総登場

<俳優祭グッズ>

俳優協会別染の「梨園ゆかた」販売

筋書表紙は松本幸四郎(初代白鸚)画 |

市川猿之助(初代猿翁)による挨拶 |

参加会員全員による『フィナーレ』 |

第二回 昭和33年7月29日(火)・30日(水) 歌舞伎座

『曾我の春駒』

(藤間勘十郎振付)

工藤祐経=市川新之助(十二代目團十郎)、曾我五郎=中村米吉(五代目歌六)、曾我十郎=市川亀治郎(四代目段四郎)、朝比奈=尾上左近(初代辰之助 三代目松緑)、近江小藤太=坂東慶三(五代目秀調)、八幡三郎=市村寿(十七代目家橘)、大磯の虎=市川銀之助(九代目團蔵)、化粧坂の少将=坂東喜の字(五代目玉三郎)

『宮島のだんまり』

大薩摩連中

唄=市川猿之助(初代猿翁) 唄=市川左團次(三代目) 三味線=中村勘三郎 三味線=尾上松緑(初代)

傾城綾衣太夫=中村時蔵(三代目) 船頭唐崎の徳兵衛=市川段四郎(三代目) 白拍子静の前=中村福助(七代目芝翫) 浄海入道清盛=市村羽左衛門 伊賀山典膳=市川団蔵(八代目) 畠山の息女松ヶ枝姫=片岡我童(十四代目仁左衛門) 大江の後室 渚=澤村宗十郎(八代目) 藤江采女之助=中村又五郎 畠山庄司重忠=守田勘弥 賤の女芦江=大谷友右衛門(四代目中村雀右衛門) 九紋竜史進=尾上九朗右衛門 奴伊達平=高砂屋福助 盗賊夜叉五郎=市川中車 東金袈裟太郎=市川海老蔵(十一代目團十郎) 遊女梅ヶ枝=市川翠扇 新中納言平知盛=伊志井寛 渡守頓兵衛=大矢市次郎 局呉羽実は妖婦おひで=英太郎(初代) 力士雷五郎右衛門=柳永二郎 机竜之助=辰巳柳太郎 鞍馬天狗=島田正吾 藤屋のおむら=藤間紫

『年増』

(29日昼・30日夜上演)

年増お駒=中村歌右衛門(六代目)

『手習子』

(29日夜・30日昼上演)

手習子=尾上梅幸(七代目)

『月三題』

一、「武蔵と小次郎 -三十三間堂棟由来月明下の決闘-」

佐々木小次郎=島田正吾 宮本武蔵=辰巳柳太郎 伝七郎=宮本曠二朗

二、「鶴八鶴二郎 -高野山恋慕の月-」

鶴二郎=花柳章太郎 鶴八=水谷八重子(初代)

三、「夕顔棚 -蚊遣り月-」

爺さん=中村時蔵(三代目) 婆さん=市川猿之助(初代猿翁) 里の男=中村芝雀(四代目時蔵) 里の女=市川松蔦(七代目門之助)

『勧進帳』

(29日昼)

武蔵坊弁慶=市村羽左衛門(十七代目) 富樫左衛門=市川段四郎(三代目) 源義経=大谷友右衛門(四代目中村雀右衛門) 亀井六郎=坂東秀調(四代目) 片岡八郎=澤村由次郎(六代目田之助) 駿河次郎=市川猿三郎 常陸坊=助高屋小伝次

(29日夜)

武蔵坊弁慶=市川猿之助(初代猿翁) 富樫左衛門=市川海老蔵(十一代目團十郎) 源義経=中村時蔵(四代目) 亀井六郎=市川八百蔵 片岡八郎=市川高麗蔵(十代目) 駿河次郎=市村家橘(二代目吉五郎) 常陸坊=市川團之助

(30日昼)

武蔵坊弁慶=尾上松緑(二代目) 富樫左衛門=中村勘三郎(十七代目) 源義経=市川左團次(三代目) 亀井六郎=河原崎権十郎(三代目) 片岡八郎=市川九蔵 駿河次郎=尾上菊蔵 常陸坊=片岡市蔵

(30日夜)

武蔵坊弁慶=松本幸四郎(初代白鸚) 富樫左衛門=守田勘弥(十四代目)源義経=中村福助(七代目芝翫) 亀井六郎=坂東鶴之助(五代目中村富十郎) 片岡八郎=片岡大輔(六代目芦燕) 駿河次郎=尾上菊蔵 常陸坊=市川左文次

『夏姿俳優祭』

俳優協会会員一同総出演

<俳優祭グッズ>

サイン入りゆかた販売

筋書表紙は伊東深水の手によるもの |

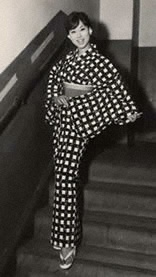

販売された浴衣のモデルは |

販売された浴衣モデルを勤めた |

第一回 昭和32年7月30日(火) 東京体育館

『京鹿子娘道成寺』

白拍子花子

尾上梅幸(七代目)、中村歌右衛門(六代目)、水谷八重子(初代)、市川翠扇、

澤村訥升(九代目宗十郎)、澤村由次郎(六代目田之助)、中村芝雀(四代目時蔵)、

市川松蔦(七代目門之助)

『百鬼夜行』

(北条秀司作・演出)

※「橋弁慶」「仮名屋小梅」「阿波狸」「高時」「忍ヶ岡の道行」「鈴ケ森」「切られお富」「連獅子」をアレンジ。

市川猿之助(初代猿翁)、市川左團次(三代目)、花柳章太郎、大矢市次郎、英つや子、中村勘三郎(十七代目)、

守田勘弥(十四代目)、中村又五郎、花柳喜章、中村芝鶴、河原崎権十郎、市川高麗蔵(十代目)、高砂屋福助、

澤村精四郎(二代目藤十郎) 、澤村宗十郎(八代目)、片岡我童(十四代目仁左衛門)、伊志井寛、

市川海老蔵(十一代目團十郎)、中村時蔵(三代目)、市川八百蔵、市川中車、市川段四郎(三代目)、

市村羽左衛門(十七代目)、中村福助(七代目芝翫)

『芝居音頭』

(作詞・久保田万太郎 作曲・杵屋栄蔵)

俳優協会会員一同出演

<俳優祭グッズ>

サイン入りゆかた販売

販売された浴衣のモデルを勤めた |

8人の花子による『京鹿子娘道成寺』 |

筋書 |