2004年分

2006年分

2008年(昨年)分

|

2003年分 2004年分 |

|

2005年分 2006年分 |

|

2007年分 2008年(昨年)分 |

|

2009年分 |  |

|

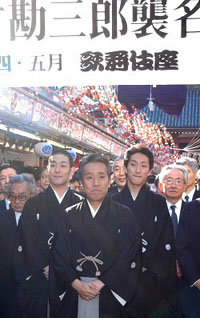

平成18年1月歌舞伎座にて「中村鴈治郎改め坂田藤十郎襲名披露壽初春大歌舞伎」に出演する坂田藤十郎が、12月28日(水)、襲名披露の成功を祈願し「船乗込み」と「お練り」を東京・日本橋周辺で行いました。 平成18年1月歌舞伎座にて「中村鴈治郎改め坂田藤十郎襲名披露壽初春大歌舞伎」に出演する坂田藤十郎が、12月28日(水)、襲名披露の成功を祈願し「船乗込み」と「お練り」を東京・日本橋周辺で行いました。藤十郎や長男・翫雀、次男・扇雀、孫の壱太郎、虎之介ら関係者一行は船で日本橋川を上り、常盤橋付近の船着場に到着。日本銀行前庭の特設ステージでのセレモニーの後、日本橋へ向けて「お練り」を行いました。見物客からは、屋号の「山城屋!」のほか、「藤(とう)さま!」の掛け声も飛び交い、大変にぎやかに。その後、オープンカーで歌舞伎座へ移動し、劇場前で「鏡開き」。 藤十郎は「本当に幸せです。1月2日から26日までこの歌舞伎座で襲名披露をさせていただきます。231年ぶりに復活し、襲名と申しますより、新しく生まれ変わった坂田藤十郎を、どうかいつまでもご贔屓願います。」と感無量の面持ちで挨拶を行いました。(2005.12.29) |

| 日本俳優協会会員、伝統歌舞伎保存会会員で歌舞伎俳優の尾上松助(おのえ・まつすけ、本名井上真一=いのうえ・しんいち)さんが、12月26日(月)午前11時20分頃、原発不明がんのため東京・築地の国立ガンセンターでご逝去されました。享年59歳。葬儀・告別式は12月30日(金)午後0時半より東京・上野の寛永寺輪王殿にて執り行われます。喪主は妻の井上盛恵さん、葬儀委員長は尾上菊五郎さん。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 ※松助さんの芸歴などはこちらのページをご覧ください。 (2005.12.28) |

お待たせしました! お待たせしました!『かぶき手帖』2006年版を1月2日に発売いたします。 全歌舞伎俳優311名の最新データを掲載。幹部花形俳優のプロフィールはすべて演劇評論家による書き下ろし。カラー舞台写真は最新のものを新たに厳選しています。 巻頭特集は四代目坂田藤十郎襲名を記念して、上方歌舞伎と江戸歌舞伎のそれぞれの歴史から魅力までを、豊富な写真とともに紹介しています。 ほかにも観劇に役立つ情報満載の1冊、全328ページで価格は1,300円(税込)です。 歌舞伎座、国立劇場をはじめとする歌舞伎上演劇場と、全国主要書店で販売します。当ホームページでも予約受付中。1月31日までにこのホームページからお申し込みの方には、俳優協会が送料を負担するキャンペーンを実施しています。バックナンバーも含め、まとめ買いのチャンスです。ぜひこの機会をぜひご利用ください。 『かぶき手帖』の詳しい内容と通信販売についてはこちらをご覧ください。 (2005.12.28) |

| 日本俳優協会は「戦後の歌舞伎公演データベース」作成のため、資料調査とパソコン入力のアルバイトを募集しています。仕事の内容は、当方の事務所や図書館などでの資料調査とパソコンへの入力作業です。 パソコンかワープロに慣れている方で、歌舞伎の演目名や俳優名などをある程度ご存知なら、どなたでも簡単にできる仕事です。性別、年齢不問。一太郎、Word、Excelに慣れている方、歓迎します。勤務日時は相談に応じます。パソコンをお持ちなら、在宅でも可能です。報酬は経験や能力をお聴きした上で、面談して決めさせていただきます。交通費その他の必要経費は実費支給。応募されたい方は履歴書を下記までお送り下さい。電話でのお問い合わせは平日午前10時~午後6時まで。(年内の受付は27日(火)まで、来春は1月5日(木)からです) 社団法人日本俳優協会事務局 〒104-0045 東京都中央区築地2-8-1 築地永谷タウンプラザ504号 電話03-3543-0941 ※メールでのお問い合わせには応じられません。 ※募集は締め切りました。(2005.12.21) |

1月歌舞伎座の「中村鴈治郎改め坂田藤十郎襲名披露 壽初春大歌舞伎」(2~26日)に出演予定だった中村芝翫が、病気のため休演することになりました。これに伴い、以下のように配役が変更されました。

※歌舞伎座ホームページもご参照下さい。 (2005.12.21) |

||||||||||||||||||||||

| NHKで来年の正月時代劇として放送される『新選組!! 土方歳三最期の一日』のトークショーがJR京都駅で行われます。同番組に榎本武揚役で出演する片岡愛之助が出演しますので、ぜひご覧ください。 イベント・番組に関する詳細はこちらのページをご覧ください。

|

| 日本俳優協会では毎年12月に会員の出演している劇場で「歳末たすけあいチャリティーサイン会」を開催しておりますが、今年は歌舞伎座・国立劇場・京都南座とも会員の出番の調整がつかないため、開催を見合わせることとなりました。また、ロビーでのサイン色紙の販売についても今回は見送らせていただきます。 次回の「俳優祭」などで今回の分も含めたチャリティー活動を検討いたします。(2005.12.14) |

中村扇雀の長男・中村虎之介君が、平成18年1月歌舞伎座「寿初春大歌舞伎」夜の部『伽羅先代萩』の千松役で初舞台を踏みます。それに先立ち、11月25日(金)に記者会見が開かれました。 中村扇雀の長男・中村虎之介君が、平成18年1月歌舞伎座「寿初春大歌舞伎」夜の部『伽羅先代萩』の千松役で初舞台を踏みます。それに先立ち、11月25日(金)に記者会見が開かれました。父・扇雀からは「坂田藤十郎という上方の大名跡を復活する、その東京の記念すべき披露公演で初舞台を踏ませていただくということは、とても運の良いスタートがきれると思います。おもいっきり声を出して、役の気持ちが伝わるようなセリフが言えるように、教えてあげたい。舞台の上ではじけて、思いきり自分の持っている力を出すように」と期待のコメント。また祖父・坂田藤十郎からは「虎之介が大人になる頃まで、一緒に舞台を踏んで、将来は連獅子で共演したいと思っております」と応援のメッセージがありました。虎之介君も「やっぱ、がんばるしかない!」と、勢いよく答えてくれました。(2005.12.07) |

2006年は昭和の関西歌舞伎を支えた十三代目片岡仁左衛門の十三回忌にあたります。明年3月の歌舞伎座「三月大歌舞伎」(3月3日初日→27日千穐楽)では、心に残る名優・十三代目仁左衛門を偲び、追善の舞台が上演されます。11月26日(土)に、十三代目の長男・片岡我當、次男・片岡秀太郎、三男・十五代目片岡仁左衛門の三兄弟が揃って記者会見が行われました。 2006年は昭和の関西歌舞伎を支えた十三代目片岡仁左衛門の十三回忌にあたります。明年3月の歌舞伎座「三月大歌舞伎」(3月3日初日→27日千穐楽)では、心に残る名優・十三代目仁左衛門を偲び、追善の舞台が上演されます。11月26日(土)に、十三代目の長男・片岡我當、次男・片岡秀太郎、三男・十五代目片岡仁左衛門の三兄弟が揃って記者会見が行われました。我當は「早いもので、来年十三回忌を迎えることになりました。『堀川』は昭和15年、私がおつるで初舞台をしたときに大阪の歌舞伎座で上演されまして、父が劇中で口上を言ってくれてました。ご存知の通り、歌舞伎が無形文化遺産に登録されまして、私ども歌舞伎に携わるものにとって名誉ある年に追善公演ができます事も本当ににありがたい」。秀太郎は「感無量でございます。三兄弟が仲良く、歌舞伎座で父の十三回忌のお芝居をあげさせていただくこと、とても嬉しゅうございます。大きくなった子どもたちがちゃんと受け継いで上演させていただける、父も喜んでいると思います」。そして当代仁左衛門は「父の十三回忌の追善が歌舞伎座で、三兄弟揃って行なわれます事、本当に嬉しくありがたく感謝いたしております。13年、父の後を一生懸命、皆それぞれの形で追いかけ、この歌舞伎座で追善ができるということ、本当に嬉しゅうございます。父の芝居に対する心を舞台で表現できれば、父もさぞかし喜んでくれる。とにかく邁進いたします」と、それぞれ追善にかける思いを語りました。 また、追善狂言は下記のように発表されました。

(2005.12.07) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本俳優協会は12月1日、2006年版の「俳優手帳」を発行いたしました。会員および関係者に配布いたします。一般の方への配布・販売はしておりません。あしからず。

(2005.12.07) |

| 2005年度の日本芸術院新会員が発表され、歌舞伎の関係者からは長唄三味線方の杵屋五三郎さんが新会員に選ばれました。長唄三味線の研鑚を重ね、卓抜した演奏技術はこの分野の第一人者としての評価が高く、近年は古典の継承に尽力し現代邦楽作品にも意欲を示していることなどが選出理由となりました。 日本芸術院についての詳細はこちらをご覧ください。 (2005.12.07) |

| 2005年秋の叙勲受章者が11月3日付で発表され、歌舞伎の関係者からは清元節太夫の清元清寿太夫さんが旭日小綬章を受章しました。文化財保護に関する功労が認められての受章です。 勲章・褒章についての詳しい解説や受章者一覧はこちらをご覧ください。 (2005.12.07) |

12月歌舞伎座の「十二月大歌舞伎」(2~26日)に出演予定だった市川段治郎が、体調不良のため休演することになりました。これに伴い、以下のように配役が変更されました。

※歌舞伎座ホームページもご参照下さい。 (2005.12.1) |

||||||||||||||||||||||||

国連教育科学文化機関(ユネスコ)の第3回「人類の口承および無形遺産に関する傑作の宣言(世界無形文化遺産)」の審査会が開催され、日本から候補に入っていた「歌舞伎(伝統的な演技演出様式によって上演される歌舞伎)」が世界無形文化遺産に登録されることが11月25日(金)に発表されました。 国連教育科学文化機関(ユネスコ)の第3回「人類の口承および無形遺産に関する傑作の宣言(世界無形文化遺産)」の審査会が開催され、日本から候補に入っていた「歌舞伎(伝統的な演技演出様式によって上演される歌舞伎)」が世界無形文化遺産に登録されることが11月25日(金)に発表されました。

世界無形文化遺産は、ユネスコが無形の文化遺産を保護するための事業として世界の伝統的な文化の表現形式や文化空間を「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」として登録するもので、口頭伝承や無形の文化形式の大切さを認識すると同時に政府・地方自治体・NGOなどが率先してそれらの保護活動を行い、未来へ継承していくことを目的としています。2001年から隔年で発表されており、日本からは第1回目(2001年)の「能楽」、第2回目(2003年)の「人形浄瑠璃文楽」に続いての登録となります。 伝統歌舞伎保存会ホームページに、25日に歌舞伎座で行われた記者会見の模様が掲載されていますので、ぜひご覧ください。 ※世界無形文化遺産についての詳細はこちらをご覧ください。 (2005.11.29) |

伝統歌舞伎保存会ホームページに、11月22日(火)に開催された第七回伝統歌舞伎保存会研修発表会の模様が掲載されました。当日の舞台の様子や稽古風景の写真が掲載されていますので、ぜひご覧ください。(2005.11.29) 伝統歌舞伎保存会ホームページに、11月22日(火)に開催された第七回伝統歌舞伎保存会研修発表会の模様が掲載されました。当日の舞台の様子や稽古風景の写真が掲載されていますので、ぜひご覧ください。(2005.11.29) |

| 11月28日(月)に、早稲田大学大隈講堂において、ポール・クローデル歿後50年企画・研究上演事業として舞踊詩劇『女と影』が上演されます。 ポール・クローデル(1868~1955)は20世紀のフランスを代表する詩人・劇作家で、大正10(1921)年から昭和2(1927)年にかけて駐日フランス大使をつとめるなど有能な外交官でもありました。大使在任中には日仏間の経済・文化交流に尽力しただけでなく、能・文楽・歌舞伎をこよなく愛し、俳句風の詩集や日本に関する数々の美しいエッセイなどを出版した人物です。 『女と影』は五代目中村福助が主宰した「羽衣会」の委嘱を受けてクローデルが書き下ろした作品で、大正12(1923)年3月帝国劇場の第二回羽衣会で初演されました。今回は五代目福助の孫に当たる現・中村福助が構成・演出と主演をつとめ、現代における上演に適した新しい台本で上演されます。 詳細は『女と影』公式ホームページをご覧ください。 ※チケット申込の応募期間は終了しました。(2005.11.21) |

| この秋パワーアップリニューアルした歌舞伎モバイルでは本日から歌舞伎ブロマイドの期間限定予約販売を行っています。公演期間中に劇場でしか買えなかったブロマイドを手に入れるチャンスです。 11月10日~23日まで販売するのは下記の3セットです。

(モバイル画面上で見本写真を確認のうえ、ご購入いただけます) これからも南座、博多座などの地方公演ブロマイドも登場予定です。お楽しみに! 歌舞伎モバイルアクセス方法はこちら 歌舞伎モバイルでは、ほかにも「WEEKLY情報」や「NEWS&トピックス」、「今月のクローズアップ」といった新コーナーで記者会見レポートや俳優の生コメントなどモバイルでしか読めない最新情報を画像と共に続々配信中です。ぜひ一度アクセスしてください!(2005.11.11) |

| 伝統歌舞伎保存会主催の「第7回伝統歌舞伎保存会研修発表会」が、11月22日(火)に開催されます。この会は年に1回、本公演でわき役や後見などをつとめている若手の俳優や演奏家たちが、師匠や先輩方が演じている役を実地研修し、同じ大道具や衣裳を借りて1日だけ上演するものです。今回は11月に国立劇場の本公演で上演されている『絵本太功記』(えほんたいこうき)より「尼ヶ崎閑居の場」と、舞踊『君が代松竹梅』(きみがよしょうちくばい)を上演いたします。配役など概要は下記の通り。若手らしい活気あふれる舞台にご期待下さい。 ※過去の「伝統歌舞伎保存会研修発表会」の模様を伝統歌舞伎保存会ホームページ内「研修発表会」でご覧いただけます。

|

| 10月28日(金)に今年度の文化勲章受章者と文化功労者が政府から発表され、日本俳優協会会員の女優・森光子さんが文化勲章を受章することが決定しました。11月3日(木・祝)に、皇居において親授式が行われます。 文化勲章はわが国の文化の発達に関して顕著な功績のあった人に対して授与される勲章で、文部科学大臣が文化審議会に置かれる文化功労者選考分科会の委員全員から意見を聴いた上で推薦した候補者について、内閣府の賞勲局で審査を行い、閣議に諮った上で受章者が決定されます。森さんは昭和36(1961)年の初演以来1700回以上にわたって主演をつとめている代表作『放浪記』などで大衆演劇の発展に貢献したことが受章の理由となりました。 舞台のみならず映画やテレビの世界でも幅広く活躍し、いつまでも若々しい演技で観客を引きつける森さんの栄えある受章に、心よりお祝いを申し上げます。 ※文化勲章の詳細はこちらをご覧ください。(2005.10.29) |

| 第11回ニッセイ・バックステージ賞の受賞者が発表され、歌舞伎背景画の後藤芳世(ごとう・よしよ)さんが同賞を受賞することが決定しました。 ニッセイ・バックステージ賞は舞台技術を裏から支え優れた業績を挙げている舞台技術者、いわゆる「裏方さん」に光を当て、その苦労に報いるために財団法人ニッセイ文化振興財団が創設した賞です。後藤さんは昭和29年に長谷川大道具株式会社(現・歌舞伎座舞台株式会社)に入社して以来50年にわたって歌舞伎背景画の製作に従事し、日本画家として活躍する一方、その卓越した技術で多くの歌舞伎背景画を製作し、舞台技術の水準向上に多大な貢献をしていることが受賞理由となりました。 贈賞式は11月29日(火)に東京・有楽町の日生劇場で行われます。 ※ニッセイ・バックステージ賞の詳細はこちらをご覧ください。(2005.10.29) |

| 一昨年(平成15年)の名題資格審査に合格した尾上松助一門の尾上徳松が、11月新橋演舞場『児雷也豪傑譚話』において名題昇進披露を行います。徳松は日本舞踊を志しながらハワイやニューヨークの演劇学校で修業するうちに日本の古典芸能に目覚め、遅い入門ではありましたが弛まぬ精進を重ね、今回の名題昇進披露に至りました。 今後のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちら(2005.10.26) |

| 体調不良のため11月歌舞伎座『心中天網島-河庄』紀の国屋小春を11日から休演して いた中村雀右衛門が、24日から同役で舞台に復帰しました。千穐楽(26日)まで出演いたします。(2005.10.25) |

| 片岡孝太郎が付人を募集しています。年齢・性別は問いません。希望者は下記まで電話にて詳細を確認の上、写真付履歴書を送付してください。

〒106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ヒルプラザ1103 (有)イオネス (担当・松原) 電話:03-3403-7951 ※応募は締め切りました(2005.10.20) |

東京の早稲田大学演劇博物館で、企画展「日英交流 大坂歌舞伎展-上方役者絵と都市文化-」が開催されます。この展覧会は、上方役者絵を中心に取り上げた、大英博物館・大阪歴史博物館・演劇博物館を巡回する初の国際展覧会です。大英博物館所蔵の「三代目中村歌右衛門の加藤清正」をはじめ、イギリスやドイツなどこれまで目に触れる機会の少なかった在外名品の数々、演劇博物館秘蔵の『許多脚色帖』などを展示いたします。

※詳細は早稲田大学演劇博物館のホームページをご覧ください。 ※お問い合わせ 早稲田大学演劇博物館 03-5286-1829(2005.10.19) |

| 10月13日(木)に第53回菊池寛賞の選考顧問会が開かれ、平成17年7月歌舞伎座『NINAGAWA十二夜』においてシェイクスピアと歌舞伎を見事に融合させた画期的な舞台を創造し、歌舞伎の可能性を飛躍させたことが評価された演出家・蜷川幸雄さんが同賞を受賞することが決まりました。 菊池寛賞は故菊池寛氏が日本文化の各方面に遺した功績を記念するために(財)日本文学振興会によって制定され、同氏が生前関係の深かった文学、演劇、映画、新聞、放送、雑誌・出版、及び広く文化活動一般の分野において、その年度に最も清新かつ創造的な業績をあげた個人あるいは団体を対象とした賞です。 贈呈式は12月2日(金)午後5時より、東京・虎ノ門のホテルオークラ東京にて行われます。 ※菊池寛賞の詳細や他の受賞者についてはこちらをご覧ください。(2005.10.19) |

| 10月歌舞伎座「芸術祭十月大歌舞伎」に出演していた中村雀右衛門が、体調不良のため11日からしばらくの間休演することになりました。体調が回復次第舞台に復帰する予定です。これに伴い、夜の部『心中天網島-河庄』紀の国屋小春は中村翫雀が代役をつとめます。 ※歌舞伎座ホームページもご参照下さい。(2005.10.13) |

10月16日に開催される第33回日本橋・京橋まつり「東京パレード」に、市川亀治郎がゲストとして出演します。環境にやさしい中央区、人にやさしい日本橋・京橋から環境へのメッセージを発信。全国の町方の熱気のコラボレーションをします。亀治郎はパレードの列の第2グループでオープンカーに乗る予定です。

※日本橋・京橋まつり「東京パレード」の詳細はホームページでご確認下さい。(2005.10.05) |

| 市川染五郎主演の映画『蝉しぐれ』が、10月1日(土)より全国の東宝系映画館で公開されます。作家・藤沢周平の数ある名作の中でも最高傑作といわれる小説を、映画監督・脚本家として活躍する黒土三男が15年の歳月をかけて映画化した話題作。染五郎演じる下級武士の牧文四郎が真っ直ぐに生きていく姿を通して、平凡に生きることの偉大さ、人としてのあるべき姿が、美しい日本の四季折々の風景を織り交ぜながら表現されているという、楽しみな映画です。 詳しくは映画『蝉しぐれ』公式サイトをご覧ください。(2005.09.28) |

| 9月27日(火)に、名古屋市中区の大須商店街において、10月に御園座で行われる「十八代目中村勘三郎襲名披露興行 第四十一回吉例顔見世」(1日~25日)の奉告と興行の成功を祈願する「お練り」が行われます。勘三郎ら関係者一行は午後1時に万松寺交差点を出発、万松寺通り~東仁王門通り~仁王門通りを練り歩き、最後に神福寺

宝生院(大須観音)で成功祈願を行う予定となっています。 どなたでも自由に見物できますので、ぜひお越し下さい。(2005.09.22) |

| 昨年5月に急性前骨髄球性白血病と診断され、約5ヶ月の闘病を経て舞台に復帰した市川團十郎が、病状再発の疑いがあるため今後半年間休養することを発表しました。 今月受けた定期検査で半年間の入院加療が必要と診断されたための処置で、本人は自覚症状もなくいたって元気に過ごしているとのことです。「一日も早い舞台復帰を目指し、治療に専念いたす所存です」という本人のコメントも発表されました。 なお、出演予定だった9月公文協西コース巡業『お祭り』は市川海老蔵、11月国立劇場『絵本太巧記』武智光秀は中村橋之助に配役が変更されました。 ※詳細については「成田屋 市川團十郎・市川海老蔵公式Webサイト」もご覧ください。 【追記】 市川團十郎休演に伴う9月公文協西コース巡業『お祭り』および11月国立劇場『絵本 太功記』の主な配役は、下記のように発表されました。 詳しくは松竹大歌舞伎西コースのページ、日本芸術文化振興会のページをご参照下さい。 ☆9月公文協西コース『お祭り』

☆11月国立劇場『絵本太功記』

|

| 第十一回「日本俳優協会賞」の表彰式が、8月17日(水)に歌舞伎座第一部『金閣寺』の後の幕間に舞台上で行われました。 表彰式は歌舞伎キャスター・鈴木治彦氏の司会で始まりました。日本俳優協会会長の中村雀右衛門から各受賞者に賞牌と副賞(金一封)が授与され、列席した中村勘三郎理事、安孫子正松竹専務による祝辞、各受賞者へのインタビューと続き、最後に澤村田之助理事の音頭による手締めで滞りなく終了しました。 受賞者の皆様には、改めてお祝いを申し上げます。 ※「日本俳優協会賞」の詳細や歴代の受賞者については、こちらのページをご覧ください。今回の授賞式の模様も掲載しました。(2005.08.24) |

| 8月16日・17日の2日間、東京・千駄ヶ谷の国立能楽堂において、「火樹会(ひのきかい)」の第一回公演が開催されます。 「火樹会」と題した会名は昭和40年代に市川猿之助、藤間紫、観世榮夫らが新しい演劇・舞踊を試みた由緒ある名前です。今年から市川右近を中心とした澤瀉屋一門の若手で新しい試みや研鑚の場として継承し、能・狂言からとった演目などを取上げて上演していきたいと「火樹会」の会名を復活しました。記念すべき第一回は「能舞台」での「歌舞伎」上演。明治期以降では「能楽堂」での歌舞伎上演は記録がなく、初めての試みとなります。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 市川團蔵が付人を募集しています。歌舞伎に興味のある方、ご連絡下さい。男女・年齢不問。詳しくは 090-8854-0072 橘内(きつない)まで。(2005.08.04) |

| 昭和57年(1982)から17年間にわたり開催された「葉月会」の全記録と写真、劇評などがまとめて掲載されています。プログラムの内容もすべてご覧になれます。 詳しくは、こちらからどうぞ。(2005.08.04) |

| 歌舞伎モバイルは会員限定で「歌舞伎ブロマイド」の通信販売を開始します。これまで公演期間中に劇場でしか買えなかったブロマイドを手に入れるまたとないチャンスです。初回は3、4、5月に歌舞伎座で行われた「十八代目中村勘三郎襲名披露公演」のブロマイドを8月8日から期間限定販売。この機会をお見逃しなく!また今後は東京以外の地方公演のブロマイド販売も予定していますのでお楽しみに。 >>歌舞伎モバイルアクセス方法のページ (2005.08.02) |

| 9月17日・18日の2日間、世界文化遺産にも指定されている広島の厳島神社で、尾上 菊之助らによる「宮島歌舞伎2005-尾上菊之助『船弁慶』-」が開催されます。

秋の景色広がる厳島神社。その潮満つ夜に甦る源平合戦絵巻を、尾上菊之助が艶やか に舞い上げます。 詳細についてはこちらのページもご参照下さい。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第11回「日本俳優協会賞」の選考委員会が5月10日(火)に開催され、担当役員の中村鴈治郎副会長・澤村田之助理事と選考委員各氏が昨年4月から本年3月までの推薦結果および本協会役員からの推薦の集計を真剣に検討した結果、「日本俳優協会賞」の受賞者2名、「同・奨励賞」の受賞者2名、「同・功労賞」の受賞者1名が選ばれ、理事会の承認を得て、正式に決定しました。 今回の受賞者は下記の通りです(敬称略)。受賞者には記念品(賞牌)と副賞が贈られます。

表彰式は8月の歌舞伎座公演中の舞台をお借りして執り行う予定で、現在日程を調整中です。 「日本俳優協会賞」についての詳しい説明はこちらをご覧ください。(2005.07.13) |

||||||||||||||||

| 7月1日(金)に、1ヶ月かけてリニューアルされた新橋演舞場の披露パーティが開催されました。日本俳優協会会長の中村雀右衛門ら縁の深い関係者が新しくなった新橋演舞場に多数来場し、門出を祝いました。 今回のリニューアルではロビー・食堂・売店・トイレなどが大幅に改装されました。 赤と黒を基調としたゴージャスなエントランスは、観劇の気分を一層盛り上げます。 また女性用のレストルーム(トイレ)を充実させるなど、女性のお客様に喜んでいただける改良点が多くなっています。その他にも一階から二階へ上がるためのエスカレーターの新設、食堂のメニューや売店の販売品目の変更など、多彩で充実したリニューアルとなりました。 リニューアルの詳細はこちらのホームページでご覧ください。(2005.07.06) |

毎年夏の恒例となっている「亀治郎の会」の第四回公演が、8月11日と12日の2日間、国立劇場で開催されます。市川亀治郎が毎回大役や新演出に挑む意欲的な自主公演で、今回は初の東京での開催となります。

※詳細は市川亀治郎公式サイト kamejiro.net をご覧ください。(2005.06.22) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月大阪松竹座の「十八代目中村勘三郎襲名披露 七月大歌舞伎」(3日~28日)に先立ち、6月29日に恒例の「船乗り込み」が行われます。襲名披露を行う中村勘三郎をはじめとした出演者たちが、船に乗って淀屋橋から戎橋までを約1時間かけて賑やかに進みます。

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 中村鴈治郎と中村翫雀が、それぞれ付人を募集しています。年齢不問(女性のみ)。 お問い合わせは下記へお願いいたします。 【お問い合わせ】 〒104-0045 東京都中央区築地4-4-14 ラフィネ東銀座805 電話:03-5565-1661 アロープロモーション 担当・川島まで。(2005.06.13) |

6月8日(水)に、中村鴈治郎改め四代目坂田藤十郎襲名披露興行の記者会見が、歌舞伎界初の京都(下京区・ホテルグランヴィア京都)と東京(丸の内・東京會舘)の同日記者会見で行われました。 6月8日(水)に、中村鴈治郎改め四代目坂田藤十郎襲名披露興行の記者会見が、歌舞伎界初の京都(下京区・ホテルグランヴィア京都)と東京(丸の内・東京會舘)の同日記者会見で行われました。坂田藤十郎の初代は江戸時代元禄期に上方で和事芸を創始しました。その芸位は歌舞伎界の最高位を極め、後年「上方歌舞伎の祖」と呼ばれるまでになりました。狂言作者の近松門左衛門と組んで『傾城仏の原』『傾城壬生大念仏』など数々の名狂言を上演したことは有名です。今回の襲名で、安永3(1774)年に三代目が亡くなって以来実に231年ぶりの大名跡復活となります。 鴈治郎は「近松座」を主宰し近松作品を数多く上演するなど上方和事に積極的に取り組み、若い頃からの念願を実現しました。襲名について「私の座右の銘である”一生青春”の言葉を大事に、この大きなイベントに全力を捧げます。人のまねではない、自分の歌舞伎を心がけていきたい。平成の藤十郎として、悔いのない人生を送っていきたいと思います」と熱い思いを語りました。また、屋号は「山城屋(やましろや)」となります。 この席上発表された襲名披露狂言は、下記の通りです。南座・歌舞伎座で上演される『夕霧名残の正月』は、初代藤十郎の名声を高めた狂言として知られています。これについて鴈治郎は「資料が少ないので、復活というよりほとんど新作の感じです。藤十郎のムードを知ってもらいたいという思いから、本物の紙衣を着て上演します」と語っています。他にも屈指の当たり役である『曽根崎心中』のお初、初役で演じる『夏祭浪花鑑』の団七九郎兵衛、『近江源氏先陣館』盛綱陣屋の佐々木盛綱など、バラエティに富んだ演目が並びました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6月5日~26日に東京・渋谷のシアターコクーンで上演されるコクーン歌舞伎『桜姫』で主役の桜姫をつとめる中村福助と、演劇評論家の松岡和子さんによるトーク・イベントが開催されます。本公演の舞台セットを背景に、臨場感あふれる中で『桜姫』の魅力や見どころを語ります。〔トーク・イベントのみ〕と〔トーク・イベント+公演チケット付〕の2パターンのご参加方法があり、すでにチケットをお持ちの方はもちろん、まだお持ちでない方もお楽しみいただけます。

※申込方法など詳細はこちらのページでご確認下さい。(2005.06.01) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2005年春の叙勲受章者が4月29日付で発表され、日本俳優協会監事の歌舞伎俳優・片岡我當さんが旭日双光章を受章しました。文化財保護に対する功労を認められての受章です。心よりお祝いを申し上げます。 勲章・褒章についての詳しい解説や受章者一覧はこちらをご覧ください。(2005.06.01) |

| (社)伝統歌舞伎保存会のホームページが6月1日からリニューアル・オープンしました。 デザイン、メニュー、内容構成などが一新され、これまでより見やすくなりました。保存会事務局では、ご覧になった皆さまからのご意見やアドバイスをお待ちしています。 伝統歌舞伎保存会のホームページはこちら(2005.06.01) |

| 一昨年(平成15年)の名題資格審査に合格した市川團十郎一門の市川新次が、6月博多座の「十一代目市川海老蔵襲名披露 六月博多座大歌舞伎」において、六代目市川新蔵を名のり名題昇進披露を行います。 市川新蔵の初代は江戸中期の俳優で、はじめ「絵島生島事件」で有名な生島新五郎の弟子となって生島新蔵と名のり、後に二代目市川團十郎の弟子に転じて市川新蔵と改めました。最も有名なのは明治初期~中期の五代目で、九代目團十郎の弟子として一時は團十郎の後継者と目されるほどの活躍をしていましたが、眼病がもとで明治30年に37歳で惜しまれつつ世を去りました。 市川家にとっても重要な名跡を名のる新・新蔵の、さらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちら(2005.05.25) |

| 名古屋の名鉄ホールで今月上演中のミュージカル『ラ・マンチャの男』(28日まで)の舞台であるスペインのカスティーリャ・ラ・マンチャ州政府から、松本幸四郎さんに栄誉賞が贈られました。昭和44年の日本初演から36年間、通算1000回以上に渡って、『ラ・マンチャの男』に主演している功績を讃えられてのもので、18日のカーテンコールの舞台上で来日中のホセ・マリア・バレダ・フォンテス州政府首相より記念の盾などが贈呈されました。 紫綬褒章受章に引き続いての栄誉に、心よりお祝いを申し上げます。(2005.05.20) |

大阪の岸和田市立浪切ホールで、「二十一世紀歌舞伎組の歌舞伎ゼミナール」が開催されます。歌舞伎の未来を拓く二十一世紀歌舞伎組(主宰・市川猿之助)のメンバーによる歌舞伎ゼミナール。公演を見るだけでは理解できない歌舞伎の持つ奥深さを、そして歌舞伎の伝統・現在・未来について、人気俳優たちが自ら熱く語ります。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月30日~8月7日に、中村鴈治郎・片岡仁左衛門・中村壱太郎らが出演する「比叡山薪歌舞伎」が開催されます。天台宗開宗千二百年の記念行事の一環で、一昨年(平成15年)に引き続き二回目の開催となります。平安時代以来の長い歴史を誇る名刹で行われる薪歌舞伎。独特の幻想的な雰囲気をお楽しみ下さい。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6月27日に、片岡我當一門の勉強会「ときわ会」の第二回公演が開催されます。昨年に引き続いて行われる舞踊の勉強会で、古参から若手まで勢揃いで日頃の鍛錬の成果を発表します。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6月博多座の「十一代目市川海老蔵襲名披露 六月博多座大歌舞伎」(2日~26日)に先立ち、5月29日に恒例の「船乗り込み」が行われます。「船乗り込み」は興行の際にご当地到着を船に乗ってお披露目する歌舞伎独特の伝統行事で、襲名披露を行う市川海老蔵をはじめ出演者たちが船に乗って博多川(清流公園から博多リバレインまでの約800メートル)を賑やかに下ります。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中村東蔵が9月からの付人を募集しています。 詳細はHPのメールアドレスか、担当・伊比(携帯/090-2203-0449)までご連絡ください。(2005.05.07) |

|

| 平成17年春の褒章受章者が4月28日付で政府から発表され、日本俳優協会理事の歌舞伎俳優・松本幸四郎さんが紫綬褒章を受章することが決定しました。現在も意欲的に多方面で活躍し、6月の帝国劇場『ラ・マンチャの男』の公演中にはミュージカル出演2000回という新たな金字塔を打ち立てる幸四郎さんのさらなる栄誉に、心よりお祝いを申し上げます。

勲章・褒章についての詳しい解説は、内閣府「日本の勲章・褒章」ページでご覧ください。(2005.04.28) |

| 市川門之助が番頭を募集しています。男女・年齢不問。応募の方は履歴書を下記に送付してください。 【応募先】 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-3-2-202 シャルムコート東日本橋 市川 門之助 まで。 【お問い合わせ】 090-5551-5429 古寺(こでら)まで。(2005.04.19) |

| 日本俳優協会会員・伝統歌舞伎保存会会員の歌舞伎俳優、中村翫之助(なかむら・かんのすけ、本名

伊藤一夫=いとう・かずお)さんが、4月17日(日)午後10時17分、急性硬膜下血腫のため東京都中央区の聖路加国際病院でご逝去されました。享年69歳。葬儀・告別式は4月21日(木)午前11時から、東京都新宿区の真成院四谷霊廟(しんじょういんよつやれいびょう、電話:03-3351-7281)で執り行われます。喪主は長男の伊藤宣治(いとう・のぶはる)さん。 謹んでご冥福をお祈りいたします。(2005.04.19) |

| 坂東竹三郎一門の坂東竹志郎が、4月大阪松竹座の「第二回浪花花形歌舞伎」(4月16日~24日)において、竹三郎の芸養子となり、四代目坂東薪車(ばんどう・しんしゃ)を襲名します。 師匠の前名である大事な名跡を襲名することになった竹志郎は、平成10年に竹三郎に入門し、同年初舞台を踏んだ若手俳優です。今後は芸養子として竹三郎の芸を継承しつつ、さらなる活躍をしていくことが期待されます。 襲名披露狂言は、浪花花形歌舞伎の第一部『菅原伝授手習鑑』車引の杉王丸。また6月南座の「坂東玉三郎舞踊公演」(6月5日~20日)でも『船辨慶(ふなべんけい)』の源義経を襲名披露としてつとめます。(2005.04.06) |

「第32回NHK古典芸能鑑賞会」が、5月29日に開催されます。広く一般の方々に優れた古典芸能を鑑賞していただくための毎年恒例の催しで、超一流の出演者による各部門の珠玉の芸が次々と披露されます。歌舞伎は第二部で、中村富十郎・中村吉右衛門・中村梅玉らによる『船弁慶』が初演(明治18年)から120年の記念として上演されます。一回のみの貴重な公演ですので、ぜひご覧ください。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

平成16年10月に行われた「十一代目市川海老蔵襲名披露パリ公演」のDVDが発売されました。襲名披露口上も含めパリ公演で上演されたすべての演目に、特典映像として「市川海老蔵への道」が収録されています。定価は8,400円(税込)。歌舞伎座など松竹系の劇場で販売中です。 平成16年10月に行われた「十一代目市川海老蔵襲名披露パリ公演」のDVDが発売されました。襲名披露口上も含めパリ公演で上演されたすべての演目に、特典映像として「市川海老蔵への道」が収録されています。定価は8,400円(税込)。歌舞伎座など松竹系の劇場で販売中です。※市川團十郎・海老蔵公式ホームページ「成田屋」の「成田屋グッズ」コーナーで通信販売も行っていますので、ぜひご利用下さい(ご利用方法はリンク先をご参照下さい)。

|

||||||||||||||||||

| 2004年度(第61回)日本芸術院賞の受賞者が日本芸術院から発表され、歌舞伎俳優の中村福助さんが同賞を受賞しました。 この賞は毎年日本芸術院会員以外で卓越した芸術作品と認められるものを制作した人、および芸術の進歩に貢献する顕著な業績があると認められる人に対して授与されます。福助さんは昨年11月歌舞伎座『積恋雪関扉』傾城墨染実は小町桜の精、同12月歌舞伎座『嫗山姥』荻野屋八重桐の演技が高く評価されての受章となりました。 なお、授賞式は6月20日(月)に東京・上野の日本芸術院会館で行われます。(2005.03.30) |

| 中村七之助が4月歌舞伎座昼の部の『ひらかな盛衰記』梶原源太役への出演を差し控えることになりました。これに伴い、下記のように配役が変更されました。 なお、夜の部の『十八代目中村勘三郎襲名披露口上』と『籠釣瓶花街酔醒』兵庫屋初菊役については予定通り出演します。

|

| 市川染五郎が劇団☆新感線とのコラボレーションで平成12年と15年に上演して大評判となった『阿修羅城の瞳』が、映画になって帰ってきます。主役の病葉出門(わくらばいずも)を演じるのは、舞台版と同じ染五郎。かつて“鬼殺し”の異名を取ったもののある理由により舞台役者に姿を変えている出門と、「真実の恋をすると鬼になる」運命を持った女・つばきの激しい恋愛模様を軸に描かれたアクション・ラブストーリーです。現存する最古の芝居小屋で、毎年4月のこんぴら歌舞伎などで有名な香川の旧金比羅大芝居(金丸座)でもロケを行った意欲作。4月16日(土)より全国で公開されますので、どうぞお楽しみに。 詳しくは映画『阿修羅城の瞳』のホームページをご覧ください。(2005.03.16) |

| 中村七之助の初主演映画『真夜中の弥次さん喜多さん』が、4月2日(土)より東京のシネマライズ(渋谷)、新宿ジョイシネマ3、池袋シネマサンシャインの3館で公開され、その後順次全国で公開されます。 漫画家・しりあがり寿が十返舎一九の『東海道中膝栗毛』をもとに描いた同タイトルの漫画が原作で、TVドラマ『木更津キャッツアイ』などで知られる脚本家・宮藤官九郎が初めてメガホンをとった注目の作品です。 七之助は麻薬中毒の役者・喜多さん役で出演、相棒の弥次さんとともに“リヤル探し”つまりは究極の“自分探し”のために伊勢を目指して旅立ちます。設定は江戸時代ながら、バイクに跨り、時空を越えて珍道中を繰り広げるという異色作。七之助の父・中村勘三郎も「アーサー王」と呼ばれるとろろ汁店の亭主役で出演します。 詳しくは映画『真夜中の弥次さん喜多さん』のホームページをご覧ください。(2005.03.16) |

「小学生のための歌舞伎体験教室」(主催:社団法人伝統歌舞伎保存会)は、感受性の豊かな小学生たちに、総合芸術である歌舞伎の演技や音楽、扮装や化粧などを実際に体験してもらい、その身体と感性を通して、日本人が長い歴史の中で培ってきた歌舞伎の素晴らしさにふれてもらおうとするものです。 「小学生のための歌舞伎体験教室」(主催:社団法人伝統歌舞伎保存会)は、感受性の豊かな小学生たちに、総合芸術である歌舞伎の演技や音楽、扮装や化粧などを実際に体験してもらい、その身体と感性を通して、日本人が長い歴史の中で培ってきた歌舞伎の素晴らしさにふれてもらおうとするものです。いつもは舞台で活躍中の俳優や演奏家が、ワクワクするような歌舞伎の世界へ皆さんをご案内します。 伝統歌舞伎保存会のホームページでは、2月24日に開催された記者会見の様子と、実施スケジュールがご覧いただけます。ぜひ、ご覧下さい。(2005.03.09) |

| 3月25日から、早稲田大学演劇博物館の特別展示室において企画展「六世中村歌右衛門展」が開催されます。 六世中村歌右衛門は戦後から平成にかけて歌舞伎界の第一人者として活躍し、数多くの名舞台を残した女方です。平成13年に他界されて4年目となる今年、祥月命日に当たる3月31日の前後にこの名優を偲ぶ展示会が開催されます。本人より演劇博物館に寄贈された貴重な資料の中から、衣装・舞台写真・公演資料等、数々の偉大な業績を語る資料やゆかりの品々を披露し、併せて演劇博物館所蔵の役者絵から歴代の中村歌右衛門の錦絵をご紹介します。 詳細は、早稲田大学演劇博物館のホームページでご確認ください。

また3月29日に、中村梅玉を講師に迎えて展示会の関連演劇講座「六世中村歌右衛門を語る」が開催されます。

|

| 第26回松尾芸能賞の受賞者が発表され、歌舞伎の関係者では歌舞伎俳優の市川段治郎さん、歌舞伎囃子方の田中傳左衛門さんが新人賞を受賞することが決定しました。 この賞は故・松尾國三氏が昭和54年に設立した財団法人松尾芸能振興財団が創設したもので、日本の伝統ある劇場芸能を助成し、文化・芸能の保存、向上に寄与した人に贈られます(受賞理由は下記「新人賞」の部分をご覧ください)。 授賞式は3月30日(水)18:00より、東京・全日空ホテルで行われる予定です。 今回の受賞者(10名)と受賞理由は、以下の通りです。 ※「歴代の受賞者一覧」はこちら(2005.03.02) |

|

| 三月歌舞伎座の「十八代目中村勘三郎襲名披露三月大歌舞伎」において、新・中村勘三郎一門の中村助五郎が二代目中村源左衛門を襲名します。 初代源左衛門は江戸中期の上方の俳優で、後に高木里仲(たかぎりちゅう)と改名して狂言作者に転じています。また上方で活躍した名優・初代中村歌右衛門の師匠としてその名が知られている人物です。その歴史ある名跡の襲名をお祝い申し上げるとともに、今後のさらなる活躍をお祈りいたします。(2005.03.02) |

| 日本俳優協会会員の新派俳優・児玉真二(故・菅原謙次門下)と井上恭太(波乃久里子門下)が、二月の三越劇場新派公演において幹部昇進披露を行い劇団新派の幹部に昇進しました。今後のますますの活躍にご期待下さい。(2005.03.02) |

| 3月歌舞伎座公演「中村勘九郎 改め 十八代目中村勘三郎襲名披露 三月大歌舞伎」に出演予定だった中村七之助が休演することになりました。これに伴い、以下のように配役が変更されました。

(昼の部) (夜の部) |

| 片岡亀蔵が付人と弟子を募集しています。付人については年齢・男女不問。

ご応募およびお問い合わせは、下記へお願いいたします。 〔TEL〕03-5685-5800 片岡まで。(2005.02.23) |

| 3月25日~9月25日に愛知県の名古屋東部丘陵で開催される「愛・地球博」(愛知万博)の会期中に、日本政府が出展する長久手日本館前の日本広場特設会場「にっぽん華座(はなざ)」において、特別イベント「にっぽん華座スペシャル催事」が開催されます。 このイベントは「日本文化の原点と今」をテーマとした伝統芸能の源流と現代をつなげる試みで、若手の俳優や演奏家が各芸能を独自のアレンジで繰り広げます。このうち4月11日(月)・12日(火)の2日間上演が予定されている「創生・歌舞伎をどり」に、尾上菊之助が出演することが決定しました。歌舞伎の原点である「をどり」のダイナミズムを、当時をしのぶ華麗な衣装で再現する姿にご期待下さい。 その他の演目は雅楽「天平楽」(5月30日・31日、東儀秀樹)、和太鼓「風流大打楽」(6月30日・7月1日、ヒダノ修一)、「津軽三味線 乱・舞・奏」(7月21日・22日、上妻宏光)が予定されています。 詳細は経済産業省「愛・地球博」ホームページなどでご確認ください。(2005.02.23) |

お待たせしました! お待たせしました!『かぶき手帖』の2005年版をまもなく刊行いたします。3月3日の発売に向けて準備中です。 今年は「俳優名鑑」の最新カラー舞台写真が大幅に増えて見応え十分。巻頭特集では中村勘三郎襲名を記念して、明治以降の新歌舞伎・新作歌舞伎について詳説しています。頁数も増え、全328頁で価格は1,300円(税込)です。歌舞伎座、国立劇場はじめ全国の主要劇場と、各地の大型書店を中心に発売予定です。通信販売も近日開始いたしますのでお楽しみに! 『かぶき手帖』の詳しい内容と通信販売についてはこちらをご覧ください。 (2005.02.21) |

| 坂東竹三郎一門(坂東竹志郎・坂東竹雪・坂東竹朗)が、勉強会「第二回竹登会(たけとかい)」を開催いたします。一門の3人で新歌舞伎『生きている小平次』を上演し、その後師匠・竹三郎の特別出演を得て3人がそれぞれ舞踊を披露します。 『生きている小平次』は大正14年6月に初演された劇作家・鈴木泉三郎の代表作で、2度にわたり映画化もされている新歌舞伎の傑作です。友人である役者の小平次と囃子方の太九郎が、太九郎の女房おちかをめぐって争うところから始まる愛憎時代サスペンス。関西では実に33年ぶりという久々の上演にご期待下さい。

|

| 2月19日(土)~3月13日(日)に東京・上野の東京国立博物館で開催される特別展「踊るサテュロス」の開催記念特別講座として、坂東三津五郎と俳人・黛まどか氏によるスペシャル・サロン「サテュロスに見る恋と踊りとうた」が開催されます。 「踊るサテュロス」は1998(平成10)年にイタリア南部のシチリア島沖で漁船の網にかかって奇跡的に発見された古代ギリシャのブロンズ像で、「愛・地球博」(愛知万博)のイタリア・パビリオンでの公開に先立って東京国立博物館で特別展示されます。その「踊るサテュロス」を切り口に、踊る喜び、楽曲、詩の世界について語り合い、邦楽の魅力の紹介を交えながら、踊りの本質に迫ります。日本の伝統文学、芸能の継承者でもある2人が、独自の視点から“サテュロス”について語るトークショーです。 このイベントや特別展「踊るサテュロス」についての詳細は、東京国立博物館のページでご覧ください。

|

| 第12回読売演劇大賞の受賞者が発表され、尾上菊之助が杉村春子賞を受賞しました。 読売演劇大賞は1月から12月までの1年間に国内で上演された演劇が対象となり、作品・男優・女優・演出家・スタッフの5部門と、新人が対象の杉村春子賞、長年の功績やすぐれた企画を顕彰する芸術栄誉賞があります。翌年1月中旬の第1次選考で5部門の候補各5件を選出し(この候補はそのまま優秀賞になります)、演劇評論家や演劇界、マスコミ界の関係者100人の投票を基に、1月下旬の最終選考会で各部門の最優秀賞と大賞が決定されます。また杉村春子賞と芸術栄誉賞は、100人の推薦を参考に最終選考会で決定されます。菊之助は昨年の『京鹿子娘二人道成寺』『児雷也豪傑譚話』『助六由縁江戸桜』における演技が高く評価されての受賞となりました。 また菊之助や坂東玉三郎らが出演した『京鹿子娘二人道成寺』が優秀作品賞に、『義経千本桜』いがみの権太・渡海屋銀平実は新中納言知盛の演技が評価された片岡仁左衛門が優秀男優賞に選ばれています。 詳細は読売新聞ホームページ内・読売演劇大賞のページをご覧ください。 なお、贈賞式は2月28日(月)、東京・丸の内のパレスホテルで行われます。 (2005.02.16) |

|

| 「自然の叡智」をテーマとし、新しい文化・文明の創造を目指して3月25日~9月25日に名古屋東部丘陵(長久手町・豊田市・瀬戸市)で開催される「愛・地球博」(愛知万博)のオープニングを飾る特別公演として、中村鴈治郎・中村翫雀らによる「愛・地球博開幕歌舞伎舞踊公演」が、3月25日~27日に長久手会場内のEXPOホールで行われます。万博入場者を対象にした公演で、入場無料(事前予約が必要)となる予定です。 会場の所在地や入場チケットの購入方法など、詳細は「愛・地球博」のホームページでご確認下さい。

|

| 4月27日(水)~29日(金・祝)に、京都の醍醐寺で市川團十郎・海老蔵親子らによる「醍醐寺薪歌舞伎」が開催されます。 醍醐寺は貞観16(874)年に聖宝理源大師が小堂宇を建立し准胝(じゅんてい)・如意輪の両観音像を安置したのが始まりとされており、慶長3(1598)年春に豊臣秀吉が「醍醐の花見」を開催したことでも有名で、境内の建造物の多くが国宝や重要文化財に指定されている歴史ある寺院です。薪歌舞伎の幻想的な雰囲気が、歴史の重みともあいまってより強く感じられるでしょう。新作舞踊や團十郎による「にらみ」の口上、歌舞伎十八番の『勧進帳』など、多彩な演目が上演されるのも楽しみです。 醍醐寺については醍醐寺のホームページもご参照下さい。

|

| 市川團蔵が付人を募集しています。年齢・男女不問、ご希望者は下記までお電話にて詳細を。 〔TEL〕090-8854-0072 橘内(キツナイ)まで。 (2005.01.31) |

3~5月の歌舞伎座から十八代目中村勘三郎襲名披露興行をスタートさせる中村勘九郎が、1月22日(土)、襲名披露の奉告と興行の成功を祈願する「お練り」を東京・浅草の浅草寺で行いました。 3~5月の歌舞伎座から十八代目中村勘三郎襲名披露興行をスタートさせる中村勘九郎が、1月22日(土)、襲名披露の奉告と興行の成功を祈願する「お練り」を東京・浅草の浅草寺で行いました。勘九郎や長男・勘太郎、次男・七之助ら総勢約100人の関係者一行は午前10時に雷門を出発、中村屋の家紋「角切銀杏(すみきりいちょう)」の提灯が飾られた仲見世を練り歩いた後、本堂で奉告と成功祈願の法要を行い、12時からは五重塔前の特設舞台で親子3人による『寿式三番叟』の奉納舞を披露しました。襲名の門出を祝うかのような好天にも恵まれたため、「お練り」としては過去最多となる約3万人の見物客がつめかけ、「中村屋!」「十八代目!」の掛け声が盛んに飛び交う大変にぎやかな「お練り」となりました。勘九郎は「皆さんの応援のおかげでここまでくることができました。この日のことは一生忘れません。大好きな父の名をしっかりと継がせていただきます」と感極まった様子で強い決意を語りました。 (2005.01.26) |

勘九郎改め十八代目中村勘三郎の襲名記念展「花咲く勘三郎」が、2月1日(火)から東京・日本橋の日本橋三越本店にて開催されます。新・勘三郎の父で昭和の名優として知られた十七代目をはじめ代々の中村勘三郎の歴史や、3歳の初舞台以来歌舞伎にとどまらず様々な場面で活躍してきた新・勘三郎の軌跡を、3Dを取り入れた立体映像や秘蔵VTR、錦絵、舞台写真、ゆかりの品々などでご覧いただきます。

|

| 3月の歌舞伎座から始まる勘九郎改め十八代目中村勘三郎襲名披露の奉告と、襲名披露興行の成功を祈願する「お練り」が、1月22日(土)に東京・浅草の浅草寺で行われます。 勘九郎ら関係者一行は午前10時に雷門を出発、仲見世を約1時間かけてゆっくりと練り歩き、本堂で奉告と成功祈願の法要を行った後、12時から五重塔正面の特設舞台にて勘九郎・勘太郎・七之助による奉納舞踊『三番叟』が行われる予定です。 どなたでも自由に見物できるので、ぜひご覧ください。 (2005.01.19) |

| 中村雀右衛門が自らの半生を綴った著書『私事-死んだつもりで生きている-』(岩波書店刊、税込1,680円)が、新年早々の1月7日(金)に発売されました。これを記念して、雀右衛門のサイン会が1月22日(土)午後5時から、東京・銀座の福家書店銀座店で開催されます。 銀座店の所在地や詳しい参加方法などは福家書店のホームページでご確認下さい。 ※書籍の詳細はこちらでご覧いただけます。 ※お問い合わせ 福家書店銀座店(11:00~18:00) 03-3574-7181 (2005.01.19) |

|

4月2日(土)~17日(日)に開催される第二十一回「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の製作発表記者会見が、1月12日(水)に東京・銀座の銀座東武ホテルで行われました。 4月2日(土)~17日(日)に開催される第二十一回「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の製作発表記者会見が、1月12日(水)に東京・銀座の銀座東武ホテルで行われました。会見には、こんぴら歌舞伎には2年連続4回目の出演となる中村吉右衛門、13年ぶり2回目の市川染五郎らが出席しました。昨年20回目という大きな節目を迎え新たなスタートとなる今回の一番の注目は、吉右衛門が松貫四(まつかんし)の作者名を用いて書いた新作『日向嶋景清(ひにむこうしまのかげきよ)』。昭和34年に吉右衛門の実父・松本白鸚が文楽の八代目竹本綱大夫らと試演した『嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)』に新たに手を加えた作品で、同じ松貫四作の『藤戸(ふじと)』『巴御前(ともえごぜん)』に続く三部作の完結編と位置づけられています。 吉右衛門は「金丸座は役者の想像力を刺激する舞台なので、実験的な芝居に挑戦します。 景清は父の思い入れがすごく強かったし、私も能や文楽で上演されるものが好きでずっとやってみたいと思っていました。古典的なものですが、ライティングを工夫するなど新しい演出もいろいろ考えているところです」と意欲十分に語り、染五郎も「久しぶりの出演でとてもうれしいです。大きな役をいただいてプレッシャーを感じていますが、この緊張感をエネルギーに変えて爆発させたいと思います」と強い意気込みをにじませていました。 今回の演目と主な配役は下記の通りです。また初日の前日である4月1日(金)には、恒例のお練りも行われます。

※チケットの入手方法など、詳しいことは第二十一回「四国こんぴら歌舞伎大芝居」のホームページでご確認ください。 (2005.01.17) |

||||||||||||||||||||||||||||||

昭和~平成にわたる名人として知られ、平成11年に100歳の天寿を全うされた清元の太夫・清元志寿太夫さんの七回忌を偲んで、「七回忌 清元志寿太夫追善の会」が1月27日(水)に歌舞伎座で開催されます。 昭和~平成にわたる名人として知られ、平成11年に100歳の天寿を全うされた清元の太夫・清元志寿太夫さんの七回忌を偲んで、「七回忌 清元志寿太夫追善の会」が1月27日(水)に歌舞伎座で開催されます。志寿太夫さんは晩年になってもなお衰えなかった張りのある美声で清元の第一人者として不動の地位を築き上げ、六代目中村歌右衛門と組んだ『隅田川』など多くの名舞台を残しました。人間国宝、芸術院会員、文化功労者など数々の栄誉にも輝いています。その七回忌に当たる今年、故人にゆかりの深い歌舞伎座で追善の会が催されることになりました。中村雀右衛門ら歌舞伎俳優も出演して華を添えます。

(2005.01.13) |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月11日(火)に、歌舞伎座内のトンボ道場で「トンボ道場開き」が行われました。 トンボ道場は歌舞伎座の楽屋脇にあり、舞台上で立廻りを演じる名題下の若手俳優たちがトンボの稽古をする場所です。新年のお清めと一年間の安全を祈願するために毎年この時期に行われるお祓いの儀式を「トンボ道場開き」と呼んでいます。神主さんによる祝詞など粛々と儀式が進み、最後に若手俳優たちがこの道場で新年初となるトンボを威勢良く返る「返り初め」で締めとなりました。   (2005.01.13) |

| 1月15日(土)から東劇で上映される「シネマ歌舞伎」第一弾『野田版 鼠小僧』の上映期間が、好評につき2月4日(金)まで延長されました。 (2005.01.13) |

|