2004年分

2006年分

2008年(昨年)分

|

2003年分 2004年分 |

|

2005年分 2006年分 |

|

2007年分 2008年(昨年)分 |

|

2009年分 |  |

|

|

平成19年度の芸術祭賞受賞者が今月21日に発表され、日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・中村京蔵さんが新人賞(舞踊部門)を受賞しました。今年10月27日(土)に開催された舞踊の会「中村京蔵舞踊の夕べ-海人二題」における成果が評価されての受賞です。 晴れの受賞に心よりお祝い申し上げます。 ※受賞者の一覧などはこちらのページをご覧ください。 (2007.12.26) |

歌舞伎公式データブック『かぶき手帖』の最新版が間もなく完成、来年1月2日に発売開始です。発売に先がけて、日本俳優協会では本日より『かぶき手帖2008年版』通信販売の予約受付を開始します。 歌舞伎公式データブック『かぶき手帖』の最新版が間もなく完成、来年1月2日に発売開始です。発売に先がけて、日本俳優協会では本日より『かぶき手帖2008年版』通信販売の予約受付を開始します。このホームページからお申し込みの方には、日本俳優協会が送料を負担する「送料無料キャンペーン」を期間限定で実施します。バックナンバーも発売中ですので、この機会をぜひご利用ください! 『かぶき手帖』の通信販売についてはこちらをご覧ください。 『かぶき手帖 2008年版』のチラシはこちらをご覧ください。 最新最強の歌舞伎公式データブック『かぶき手帖2008年版』は……

|

|

歌舞伎研究家の松井俊諭(まつい・としあき、本名:松井敏明=まつい・としあき)さんが、12月5日(水)午前11時51分、肺癌のためご逝去されました。享年78歳。ご葬儀・告別式は12月10日(月)午前10時より、東京都新宿区の常圓寺本堂にて執り行われました。喪主は妻の松井民子(まつい・たみこ)さん。 【略歴】 昭和4年(1929)東京生まれ。早くから歌舞伎関係の雑誌の編集や文筆活動を行う。昭和41年(1966)、国立劇場発足とともに同劇場調査養成部に勤務し、調査養成部長、芸能部長を経て、平成7年(1995)定年退職。著書に『歌舞伎 家の藝』(演劇出版社)、編著に『歌舞伎オン・ステージ 鏡山旧錦絵』(白水社)、『黄金期歌舞伎名優アルバム』(二玄社)、監修に『歌舞伎教室』(ライフワーク研究所)など。著作に「戦後歌舞伎年代記」(「季刊雑誌歌舞伎」に連載)、「近代の名優たち」(『かぶき手帖』2007年版)など多数。国立劇場編『近代歌舞伎年表』の企画・刊行に協力。都民劇場歌舞伎サークル企画委員。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2007.12.12) |

|

独立行政法人日本芸術文化振興会(国立劇場)で、歌舞伎音楽の研修生を募集します。 伝統芸能は日本が世界に誇る文化です。600年の歴史を生きた〈能・狂言〉、400年の間大衆に愛され続けてきた〈文楽〉〈歌舞伎〉、寄席囃子や太神楽といった〈大衆芸能〉、そして沖縄の組踊など、伝統芸能の21世紀をたくす、若い才能を育てるため、独立行政法人日本芸術文化振興会では、後継者の養成を行っています。 歌舞伎関係で今回募集されるのは、第18期歌舞伎音楽〔竹本〕と第14期歌舞伎音楽〔鳴物〕の研修生です。研修開始はいずれも平成20年4月より、期間は竹本が2年間、鳴物が3年間となっています。応募受付期間は平成20年1月7日(月)~2月15日(金)。 研修の詳細や応募要項などは、日本芸術文化振興会ホームページの「養成事業」ページでご確認ください。 (2007.12.12) |

|

本協会の平成19年名題資格審査に合格した市川門之助一門の市川瀧之と中村獅童一門の中村蝶紫が、12月歌舞伎座「十二月大歌舞伎」(2日~26日)において名題昇進披露を行います。また、瀧之はこれを機に市川門松(いちかわ・もんしょう)と改名します。 両名の今後のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちらをご覧ください。 (2007.11.21) |

|

中村勘三郎主演の映画「やじきた道中 てれすこ」が、11月10日より全国で公開されます。 この作品の基本は『東海道中膝栗毛』でおなじみ弥次さん・喜多さんの珍道中ですが、タイトルにもなっている『てれすこ』をはじめ、『お茶汲み』『浮世床』『淀五郎』『狸賽(たぬさい)』『野ざらし』といった古典落語のネタが随所にちりばめられているエンターテイメント作品で、理屈抜きで楽しめる映画です。勘三郎は純情で人のいい弥次さんこと弥次郎兵衛役、映画への出演は実に46年ぶりというのも話題となっています。 詳細はこちらのページをご覧ください。 (2007.11.07) |

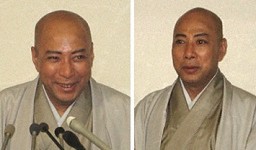

平成19年度秋の褒章の受章者が発表され、日本俳優協会常任理事の歌舞伎俳優・中村梅玉さんが紫綬褒章を受章することが決定しました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。

平成19年度秋の褒章の受章者が発表され、日本俳優協会常任理事の歌舞伎俳優・中村梅玉さんが紫綬褒章を受章することが決定しました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。梅玉さんは今回の受章について「まったく思いもよらないことで、ただありがたいと思っています。ここまでこられたのも亡くなった父(六代目中村歌右衛門)のおかげですし、父も苦笑いしながら喜んでくれていると思います。同時に、このような章をいただける年になったのかな、という思いもあります(笑)。昨年初舞台から50年を迎えましたが、父の敷いてくれたレールの上をひたすら歩き続けて気がついたら50年も経っていた、という感じでした。この受章を励みとして、これからも慢心せずに修業を続けていきたいです」と感想を述べました。 歌舞伎の今後について「歌舞伎はその時代その時代で変わっていますから、今の時代の新しい歌舞伎というものも大いに賛成ですが、先人たちが残してくれたもの、私が先輩から教わった型や芸の骨格といったものはきっちりと後輩たちに伝えていきたい。練り上げられた型というのは大事にしていかなければなりませんし、それを自分のものにしてから今のお客様にインパクトを与えられるよう工夫していってほしいです」と語り、関連して歌舞伎の普及活動について質問されると「ここ数年、夏に伝統歌舞伎保存会の『小学生のための歌舞伎体験教室』で主任講師をやっています。日本人である以上は歌舞伎に限らず日本の文化を大切にしていきたいですが、まずはそれを知ってもらわなければ意味がない。子どもたちに歌舞伎というものを知ってもらう、体験してもらういい機会だと思いますし、これからも続けていきます。年々反響が大きくなり、参加の申し込みもたくさんいただいて大変ありがたいです。驚くのは、子どもたちの感性、吸収力がすごいこと。やはり自分で体験し、表現してみるということが大切なんだと思います」と熱く語っていました。 また自身の今後の目標として「いつまでも前髪の似合う役者でいたいです。究極の目標としては、十五代目(市村)羽左衛門のように年をとっても若衆や二枚目の役が似合う役者です。だから自分からは年齢を言わないようにしています(笑)」と語り、会場を笑わせていました。 11月歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」(1日~25日)では『種蒔三番叟』の三番叟、『土蜘』の番卒次郎を演じる梅玉さん。「顔見世の大顔合わせの中で、序開 きに出させていただくのは大変光栄です」と意欲を見せていました。 ※勲章・褒章についての詳しい解説は、内閣府「日本の勲章・褒章」ページをご覧ください。 (2007.11.02) |

|

歌舞伎をはじめ伝統芸能の舞台美術の第一人者として活躍した舞台美術家で、金井大道具株式会社会長の金井俊一郎さん(かない・しゅんいちろう)さんが、10月22日(月)心不全のためご逝去されました。享年76歳。お通夜・告別式は近親者のみで執り行われ、社葬が11月16日(金)午後2時より東京都港区芝公園の増上寺光摂殿で執り行われる予定です。喪主は長男で金井大道具社長の金井勇一郎(かない・ゆういちろう)さん、葬儀委員長は松竹株式会社会長の大谷信義(おおたに・のぶよし)さん。

謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2007.10.26) |

|

長唄三味線方の松島寿三郎(まつしま・じゅさぶろう、本名:白石弘=しらいし・ひろし)さんが、10月19日(金)午後6時10分、心不全のため東京都豊島区の病院でご逝去されました。享年86歳。葬儀・告別式は10月23日(火)午前11時半より、東京都板橋区の新板橋駅前ホールにて執り行われます。喪主は妻の白石哲子(しらいし・てつこ)さん。 【略歴】 昭和13年四代目松島寿三郎に入門。同15年松島寿太郎を名のる。同39年五代目松島寿三郎を襲名し、多くの舞台を勤める。歌舞伎海外公演では、同62年6月ソビエト公演に参加。 長唄三味線方、歌舞伎音楽の長老で、永らく第一人者として故・芳村五郎治師、現・鳥羽屋里長と立三味線を勤めた。また、黒御簾(くろみす)音楽の第一人者としても活躍し、後進の指導にも勤めた。 伝統歌舞伎保存会会員、平成10年6月重要無形文化財保持者(人間国宝)指定・認定。同12年勲四等旭日小綬賞。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2007.10.22) |

| 長い間歌舞伎の愛好家に親しまれてきた、歌舞伎座楽屋口筋向かい(昭和通り沿い)の歌舞伎演劇専門古書店「奥村書店」が、9月末に閉店しました。誠に残念ですが、新たに「木挽堂書店」が歌舞伎・映画・演劇専門の古書店として開店しました。 歌舞伎座のすぐそばにあるので、歌舞伎座観劇の折などにぜひお立ち寄りください。原則的に営業日は毎月1日~26日、営業時間は10:30~19:00となっています。 詳しい所在地や営業案内などは、木挽堂書店のホームページをご覧ください。 (2007.10.19) |

| 10月12日(金)に第55回菊池寛賞の受賞者が発表され、日本俳優協会財務理事の歌舞伎俳優・市川團十郎さんら4名と2団体が同賞を受賞することが決定しました。 菊池寛賞は、故・菊池寛氏が日本文化の各方面に遺した功績を記念するために(財)日本文学振興会によって制定され、同氏が生前関係の深かった文学、演劇、映画、新聞、放送、雑誌・出版、及び広く文化活動一般の分野において、その年度に最も清新かつ創造的な業績をあげた個人あるいは団体を対象とした賞です。團十郎さんは「様々の困難を乗り越えてパリ・オペラ座での史上初の歌舞伎公演を成功させ、日本の伝統文化の価値を国際的 に認識させた」ことが受賞理由となりました。 贈呈式は12月7日(金)午後5時より、東京・虎ノ門のホテルオークラ東京にて執り行われる予定です。 ※賞の詳細や他の受賞者についてはこちらのページでご確認ください。 (2007.10.17) |

| 9月25日(火)に平成19年度(第24回)浅草芸能大賞の受賞者が発表され、日本俳優協会理事の歌舞伎俳優・松本幸四郎さんが大賞を受賞することが決定しました。 浅草芸能大賞は、大衆芸能の奨励と振興を図るため、(財)台東区芸術文化財団が昭和59年に創設したものです。 大衆芸能の分野で東京を中心に活躍している芸能人から過去の実績と活動状況を勘案して贈られるもので、 選考に当たっては一般から公募した70人の「区民審査委員」から候補者を推薦、芸能界に精通している専門家10人で構成された「専門審査委員会」で慎重な審議が行われ受賞者が決定されます。幸四郎さんは歌舞伎やミュージカル、テレビドラマなど多彩な活動で芸能界の発展に寄与したことが評価されての受賞となりました。 授賞式は平成20年3月22日(土)午後3時より、浅草公会堂にて執り行われる予定です。 (2007.10.17) |

| 東京・渋谷のセルリアンタワー能楽堂で10月13日(土)に開催される企画公演「清元、長唄、舞踊~廓の風景~」に、尾上松也が出演します。 松也は清元の名曲『北州』を素踊りで踊ります。新進の舞踊家・尾上青楓による指導のもと、荘重な能楽堂での松也の素踊り。美しい清元とともに、緊張感高まる凛とした舞台が楽しみです。その他、長唄『二人椀久』、清元『夕霧』の演奏も。 詳細はセルリアンタワー能楽堂のホームページをご参照ください。

| ||||||||||||||||||||||

| 10月27日に、中村京蔵が主催する舞踊の会「中村京蔵舞踊の夕べ-海人二題-」が開催されます。 この公演の詳細については、中村京蔵ホームページの「お知らせ」をご確認ください。 チケットのお申し込みはこちら。

| ||||||||||||||||||||||||||||

| 日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・中村鴈五郎(なかむら・がんごろう、本名:五百井功=いおい・いさお)さんが、10月8日(月)午前4時7分、肝細胞癌のため兵庫県尼崎市の病院でご逝去されました。享年60歳。葬儀・告別式は10月10日(水)午前11時より、尼崎市長洲のクレリプチホールにて執り行われます。喪主は妻の五百井爽(いおい・あきら)さん。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 ※鴈五郎さんの芸歴などはこちらのページをご覧ください。 (2007.10.09) |

| 本協会の平成19年名題資格審査に合格した坂東玉三郎一門の坂東玉雪と坂東功一が、10月歌舞伎座「芸術祭十月大歌舞伎」(2日~26日)にて名題昇進披露を行っています。 両名のますますの活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちらをご覧ください。 (2007.10.03) |

| 歌舞伎囃子・小鼓方で望月流宗家の望月朴清(もちづき・ぼくせい、本名:安倍啓仁=あべ・ひろまさ)さんが、9月20日(木)午前8時50分、肝不全のためご逝去されま した。享年73歳。葬儀・告別式は9月30日(日)午前11時より、東京都文京区向丘2-28-9の専西寺にて執り行われま す。喪主は妻の望月美恵(もちづき・みえ)さん。 【略歴】 昭和9年生まれ。父は九代目望月太左衛門。祖父は三代目望月朴清。28年11月白木劇場で五代目望月長佐久を襲名。30年代は邦楽の新しい試みに参加。40年代から再び古典の演奏を重視。63年6月十一代目家元望月太左衛門を襲名。尾上菊五郎劇団音楽部所属。平成5年7月四代目宗家望月朴清を襲名。昭和59年芸術祭優秀賞、平成10年芸 術選奨文部大臣賞、同年重要無形文化財保持者(人間国宝)、18年旭日小綬章。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2007.09.26) |

| 「第34回NHK古典芸能鑑賞会」が、10月28日に開催されます。 広く一般の方々に優れた古典芸能を鑑賞していただくための毎年恒例の催しで、34回目を迎える今回も、人間国宝をはじめとする各分野の選りすぐりの出演者を揃え、豪華な舞台をご堪能いただきます。歌舞伎は第二部で、市川團十郎・中村魁春・中村芝雀・中村梅玉らによる『菅原伝授手習鑑-寺子屋』を上演、また第一部では坂東三津五郎の舞踊『傾城』『半田稲荷』なども上演されます。 一回限りの貴重な公演ですので、ぜひご覧ください。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 独立行政法人日本芸術文化振興会(国立劇場)ホームページの新しいコンテンツとして、「歌舞伎への誘い~歌舞伎鑑賞の手引き~」が公開されました。 このページは平成17年に「歌舞伎(伝統的な演技演出様式によって上演される歌舞伎)」がユネスコ世界無形文化遺産に登録されたのを機に作られたもので、「歌舞伎とは」「歌舞伎の歴史」「歌舞伎の舞台」など、歌舞伎全般にわたるさまざまなことがわかりやすく解説されています。国立劇場が制作したコンテンツなので、非常に信頼できる内容です。さらに、本協会と松竹株式会社などの協力で舞台写真や舞台のダイジェスト映像も豊富に使われているため、充実した見応えのあるページになっています。 英語版もあるので、外国の方にもお楽しみいただけます。 以下のURLをクリックしてご覧下さい。 (日本語版) http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/jp/ (英語版) http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/en/ (2007.08.07) |

| 中村又五郎一門の女形として活躍している中村紫若が、「歌舞伎俳優中村紫若 和と洋が織りなす歌と踊りの饗演」と題したシャンソンのリサイタルを開催します。 紫若は歌舞伎俳優として活躍するかたわらシャンソンを学び、平成9年からはプロの歌手としても活動しています。今回のリサイタルは、シャンソン歌手としての活動が10周年を迎えたことを記念して開催されるもので、三曲の川瀬白秋、尺八の川瀬順輔、舞踊家の西崎菊、ギターの並木健司など多彩なゲストも登場する、興味深いリサイタルです。

※下記のページもご参照ください 紫若ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/shijaku/ 歌舞伎俳優中村紫若 http://hpgate.jp/shijaku/ (2007.08.04) | ||||||||||||||||||||||||||||

| 主演の映画『怪談』が、8月4日(土)より全国で公開されます。 『怪談』は、歌舞伎でもたびたび上演されている『真景累ヶ淵(しんけいかさねがふち)』を題材とした映画で、原作は幕末から明治期にかけて活躍した落語家・三遊亭円朝の落語(怪談噺)です。菊之助演じる優男の新吉が、親同士の因縁を知らずに富本の師匠・豊志賀と関係をもち、その因縁に豊志賀の嫉妬もからんで、豊志賀の死後新吉と彼をとりまく女性たちが次々と不幸に巻き込まれていくというストーリー。菊之助は昨年12月に公開された『犬神家の一族』に続く映画出演となります。 上映劇場の情報などは、映画『怪談』公式ホームページでご確認下さい。 (2007.08.01) |

日本俳優協会では、去る5月26日に歌舞伎座にて開催した「第34回俳優祭」の収益金の一部を、能登半島地震による災害の復興を支援するための義援金として、石川県に寄贈することを決定しました。これを受けて、7月25日(水)に当協会財務理事の市川團十郎が千代田区平河町の石川県東京事務所を訪れ、山口裕啓(やまぐち・ひろあき)石川県観光交流局長に義援金100万円を手渡しました。直後に記者との会見に応じ、團十郎からは「今回の『俳優祭』で石川県小松市の小・中・高校生の皆様に長唄『勧進帳』の演奏を披露していただいたご縁もあるため、石川県に義援金を寄贈することにしました。些少ではありますが、今後の復興のお役に立てていただければ、と思います」と挨拶があり、山口局長からは石川県内の復興状況の説明がありました。 日本俳優協会では、去る5月26日に歌舞伎座にて開催した「第34回俳優祭」の収益金の一部を、能登半島地震による災害の復興を支援するための義援金として、石川県に寄贈することを決定しました。これを受けて、7月25日(水)に当協会財務理事の市川團十郎が千代田区平河町の石川県東京事務所を訪れ、山口裕啓(やまぐち・ひろあき)石川県観光交流局長に義援金100万円を手渡しました。直後に記者との会見に応じ、團十郎からは「今回の『俳優祭』で石川県小松市の小・中・高校生の皆様に長唄『勧進帳』の演奏を披露していただいたご縁もあるため、石川県に義援金を寄贈することにしました。些少ではありますが、今後の復興のお役に立てていただければ、と思います」と挨拶があり、山口局長からは石川県内の復興状況の説明がありました。能登半島地震は今年3月25日に発生、震度6強を記録した石川県輪島市など、北陸地方を中心に甚大な被害をもたらしました。現在は復興が進み、観光地では以前のにぎわいを取り戻していますが、被災者への支援などは今後も引き続き行われます。 ※石川県では引き続き能登半島地震に係る災害義援金を受け付けています。被災地の一日も早い復興のため、ぜひご協力をお願いいたします。寄付の方法など、詳しいことはこちらのページをご覧下さい。 (2007.07.26) |

| 文化審議会は今月20日に開催された文化財分科会の審議・議決を経て、今年度の重要無形文化財保持者(人間国宝)に7名を認定するよう文部科学大臣に答申し、歌舞伎音楽長唄(三味線方)の杵屋巳太郎(きねや・みたろう、本名:宮澤雅之=みやざわ・まさゆき)さんが人間国宝になることが決定しました。 【重要無形文化財の指定、保持者の認定について 】(文化庁ホームページより) 歌舞伎音楽長唄は、18世紀初めに江戸で歌舞伎の伴奏音楽として発展した。芝居の場面では舞台下手の黒御簾(くろみす)の中で演奏し、各場面に応じて指揮の風情やのどかな田舎、にぎやかな町の情景、御殿や廓などの情緒を描き出し、また舞踊では、多くは舞台に並んで伴奏を勤めるなど、伝統的な歌舞伎上演にとって欠くことのできない重要な役割を果たすものである。 歌舞伎音楽長唄は、芸術上特に価値が高く、芸能史上特に重要な位置を占め、歌舞伎の成立、構成上重要な要素をなす技法である。 杵屋巳太郎は、昭和15年から父の杵屋巳太郎に長唄の手ほどきを受け、同21年に十四世杵屋六左衛門(後に重要無形文化財「長唄唄」保持者・日本芸術院会員)に入門して修業に励み、さらに同29年には三世今藤長十郎、今藤綾子(ともに後に重要無形文化財「長唄三味線」保持者)にも師事し、同31年に杵屋巳太郎を襲名した。昭和40年に歌舞伎での初舞台を勤め、同46年に菊五郎劇団音楽部に入部した。昭和47年には初めての立三味線(たてじゃみせん)を勤め、同48年に同劇団の幹部である立三味線に昇進し、平成元年に同劇団音楽部長に就任した。力強く華やかな芸風で歌舞伎舞台の演奏を勤め、その技量は高く評価されている。 平成6年に芸術祭優秀賞、同11年に伝統文化ポーラ賞を受賞している。また、同劇団の後進の指導のほか、昭和56年から国立劇場伝統芸能伝承者養成「歌舞伎音楽(鳴物)」研修講師を務め、数多くの演奏家を育成している。 ※こちらのページ(PDFファイル)もご参照下さい。 ほか文楽太夫の竹本綱大夫さん、文楽三味線の鶴澤清治さんらの認定が答申されました。 今回の栄誉に、心よりお祝いを申し上げます。 (2007.07.26) |

7月大阪松竹座の「七月大歌舞伎」(2日~26日)を怪我のため13日から途中休演していた市川海老蔵が、千穐楽までの完治は困難との医師の診断により、今月中の復帰を見送ることになりました。なお、再掲になりますが、配役は以下のように変更されています。

※こちらのページもご確認ください。 (2007.07.25) | ||||||||||

7月大阪松竹座の「七月大歌舞伎」(2日~26日)に出演していた市川海老蔵が、怪我のため当面の間休演することになり、下記のように代役が発表されました。

※こちらのページもご確認ください。 (2007.07.14) | ||||||||||

| 大阪・難波の上方演芸資料館(ワッハ上方)5Fにあるワッハホールで、松竹・上方歌舞伎塾卒塾生の会「若伎会」の第二回公演、坂東竹三郎一門による舞踊公演「竹登会」の第四回公演が続けて開催されます。 「若伎会」は上方歌舞伎塾卒塾生の勉強の場として昨年から開催されているもので、第一回公演では約70年ぶりという珍しい演目『実録忠臣蔵-義士銘々伝-』を上演しました。「竹登会」は坂東竹三郎一門による勉強会で、これまでに鈴木泉三郎作『生きている小平次』の上演や大森痴雪作『おさん茂兵衛』の朗読など、多彩で意欲的な活動をしてきました。いずれも若手たちによる熱い舞台が期待されます。 【第二回若伎会】

【第四回竹登会】

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「第34回俳優祭」テレビ放送の予定時間が変更になりました。また、各演目の放送予定時間が追加されました。

※以下に訂正した情報を再掲いたします。 5月26日(土)に開催され、皆様に大変ご好評をいただいた「第34回俳優祭」が、NHK教育テレビで放送されることが早くも決定しました。 当日観られなかったという方はもちろん、もう一度観たい方、どんなものかちょっと観てみたいという方もぜひご覧ください。

※ほか、表彰式の模様や担当理事のインタビューなども放送予定 テレビ放送は局の都合により予定が変更される場合がありますので、ご注意ください。事前に変更が判明した場合はこのページでお知らせいたします。 また「第34回俳優祭」の詳細はこちらをご覧ください。 (2007.07.03) | ||||||||||

| 中村芝雀と落語家の林家正雀によるイベント「すずめ二人會-夏の巻-」が、8月24日に開催されます。 このイベントの第1回は今年3月27日、「すずめ二人會-春の巻-」と題して内幸町ホールで開催され、落語と歌舞伎の共演という珍しい趣向で掛け合い噺『芝浜』(政五郎=正雀、女房おたつ=芝雀)が上演されました。大変好評だったため第2回の開催が決定、今回も同様の趣向で『真景累ヶ淵-豊志賀-』が上演される予定です。『芝浜』『真景累ヶ淵』の原作者である三遊亭円朝の菩提寺・全生庵で開催されるのも楽しみのひとつです。 詳細については中村芝雀オフィシャルウェブサイトもご確認ください。

| ||||||||||||||||||||||

| 5月26日(土)に開催され、皆様に大変ご好評をいただいた「第34回俳優祭」の詳細ページをアップしました。 模擬店の様子や「白雪姫」の舞台など詳細はこちらをご覧ください。 (2007.06.04) |

日本俳優協会は5月24日(木)、歌舞伎座貴賓室にて「名題適任証授与式」を行いました。当日は中村雀右衛門会長から合格者一人一人に名題適任証が手渡され、中村芝翫副会長から訓辞と激励がのべられました。また、松竹株式会社の安孫子正専務取締役からも、お祝いと励ましのことばがありました。 日本俳優協会は5月24日(木)、歌舞伎座貴賓室にて「名題適任証授与式」を行いました。当日は中村雀右衛門会長から合格者一人一人に名題適任証が手渡され、中村芝翫副会長から訓辞と激励がのべられました。また、松竹株式会社の安孫子正専務取締役からも、お祝いと励ましのことばがありました。今回の名題資格審査(名題試験)は、4月27日(金)、松竹稽古場(東劇ビル1階)にて実施されました。試験は前もって提出されたレポートと、当日の実技試験の成績をもとに、中村雀右衛門会長以下歌舞伎関係理事・監事15名が厳重に審査した結果、下記の15名を名題適任と認めました。なお、授与式の時間に新橋演舞場に出演中だった中村東志也には、同日の別時刻に新橋演舞場楽屋にて名題適任証が手渡されました。 今回の合格者は以下の通りです。

なお、この審査は「名題となる資格がある」ことを認定するものであり、実際に名題俳優に昇進するためには、このあと師匠はじめ諸先輩方と興行関係者の承認を得て、正式に「昇進披露」を行うことが必要です。(ただしすでに名題に準じた扱いを受けている「部屋子」は昇進披露をしない場合もあります) 詳しい解説はこちらをご覧ください。 (2007.06.01) |

| 5月26日(土)に開催され、皆様に大変ご好評をいただいた「第34回俳優祭」が、NHK教育テレビで放送されることが早くも決定しました。 当日観られなかったという方はもちろん、もう一度観たい方、どんなものかちょっと観てみたいという方もぜひご覧ください。

※ほか、表彰式の模様や担当理事のインタビューなども放送予定 テレビ放送は局の都合により予定が変更される場合がありますので、ご注意ください。事前に変更が判明した場合はこのページでお知らせいたします。 また「第34回俳優祭」の詳細はこちらをご覧ください。 (2007.05.30) | ||||||||||

| 日本舞踊花柳流三世宗家家元の花柳寿輔(はなやぎ・じゅすけ、本名:花柳若葉=はなやぎ・わかば)さんが、5月23日(水)午前11時33分、肝不全のためご逝去されました。享年72歳。密葬は近親者のみで執り行われ、葬儀・告別式は花柳流の流葬として6月28日(木)午前11時30分より(告別式は12時30分より)、東京都中央区築地の築地本願寺本堂にて執り行われます。喪主は日本舞踊家でまたいとこの花柳芳次郎(よしじろう)さん、葬儀委員長は花柳流理事長の花柳宗岳(そうがく)さん。 【略歴】 昭和10年東京生まれ。青山学院大学卒業。父・花柳寿応の跡を継ぎ、38年花柳流三世家元となる。日本舞踊協会常任理事。平成2年日本芸術院賞。芸術院会員。 創造中心の「花柳舞踊研究会」に対し、初世二世から継承される古典を重視する「別会」を主宰。『戻橋』『土蜘』『茨木』など流派の古典振りを厳正に墨守し、振付著作権の方向をも模索する。 (『かぶき手帖』2007年版より) 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2007.05.30) |

| 第13回「日本俳優協会賞」の選考委員会が4月27日(金)に開催され、担当役員の坂田藤十郎副会長・澤村田之助理事と選考委員各氏が昨年4月から本年3月までの各委員と本協会役員の推薦結果、また本年から設けられた東京演劇記者会のメンバーからの推薦結果の集計を真剣に検討した結果、「日本俳優協会賞」の受賞者3名、「同・功労賞」の受賞者1名、「同・特別賞」の受賞者1名が選ばれ、理事会の承認を得て正式に各受賞者が決定しました。表彰式は5月26日(金)の「俳優祭」昼の部で執り行われ、受賞者には記念品(賞牌)と副賞が贈られます。 今回の受賞者は以下の方々です(敬称略)。

「日本俳優協会賞」についての詳しい説明、および過去の受賞者はこちらでご覧ください。 (2007.05.24) | ||||||||||||||||||

| 日本俳優協会では、以前より「俳優祭」などの大きな催物の場を借りて、舞台を陰で支えて下さっている技術者の方々の功労を称えた表彰を行っています。このたび、本協会が再建設立50周年を迎えたことを機会に、各分野で活躍されている5名の方々を「永年功労者」として5月26日(金)の「俳優祭」夜の部で表彰いたします。いずれの方々も、現在の歌舞伎、演劇界になくてはならない貴重な存在です。 功労者略歴 (順不同・敬称略)

(2007.05.23) |

| 5月30日に、早稲田大学小野記念講堂において「第70回逍遥祭」が開催されます。 「逍遥祭」は日本の近代演劇・文学などに数々の功績を残した坪内逍遥の誕生日(5月22日)を記念して行われる行事です。今回は講師として中村梅玉を迎え、昭和51年12月に国立劇場で上演された『沓手鳥孤城落月』を序幕以外全てビデオ上映します。 絶品と謳われた中村歌右衛門の淀君について、その子息である梅玉が間近で見てきた父の役作りや思い出などを語ります。

※詳細はこちらかこちらでご確認ください。 (2007.05.23) |

| 市川春猿が付人を募集しています。関東在住の方で、年齢・性別は不問です。詳細についてはメールでご案内しますので、下記までお問い合わせ下さい。 info@shun-en.com 市川春猿後援会 ※応募は締め切りました (2007.05.14) |

| 日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・尾上佳緑(おのえ・かろく、本名:山口進司=やまぐち・しんじ)さんが、5月3日(木)午後12時46分、肺癌のため東京都大田区の東邦大学医療センター大森病院でご逝去されました。享年83歳。葬儀・告別式は5月6日(日)午前11時30分より、東京都大田区の吉川様方にて執り行われます。喪主は妻の山口かよ子(やまぐち・かよこ)さん。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 ※佳緑さんの芸歴などはこちらのページをご覧ください。 (2007.05.05) |

| 今年3月に研修を修了した国立劇場第十八期歌舞伎俳優研修修了生6名が、4月1日付で本協会に入会しました。それぞれ入門先が決まった上で、4月歌舞伎座興行にて初舞台を踏みました。 芸名と入門先は以下の通りです。

(2007.05.02) |

| 本協会の平成10年の名題資格審査に合格した坂東三津五郎一門の坂東三津之助が、5月歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」(1日~25日)において名題昇進披露を行っています。 今後のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちらをご覧ください。 (2007.05.02) |

| 銀座和光で、篠山紀信が撮影した坂東玉三郎の写真展を開催します。 37年前の出会いから今日まで玉三郎の舞台姿を撮り続けてきた篠山紀信が、その集大成として800ページを超える写真集『五代目坂東玉三郎』を出版しました。今回の写真展は、その写真集の中から選りすぐった作品のオリジナルプリントと、通常一般の目に触れることのない本番撮影直前に撮ったポラロイド写真が展示されるという珍しい機会です。

また5月4日(金)の14:00より、篠山紀信と坂東玉三郎によるギャラリートークが行われます。当日10:30より和光ホールにて整理券が配布されます(お一人様1枚のみ、50枚、先着順)。 ※写真展・イベントの詳細は銀座和光のホームページでご確認ください。 (2007.05.02) |

| 東京・丸の内の丸ビルで、尾上菊之助の写真展「丸の内歌舞伎 春興鏡獅子開催記念 尾上菊之助写真展」を開催しています。 4月27日(金)に新丸ビルがオープンしたのに伴って、丸の内において「伝統芸能」「音楽」「花装飾」「アート」などを体感できる「丸の内元気文化旬間」を開催中です。そのオープニングセレモニーのひとつ「丸の内歌舞伎」で『春興鏡獅子』を踊った菊之助の、これまで出演した歌舞伎の演目をテーマとした写真展を通じて、日本の伝統芸能「歌舞伎」の世界を体感できます。

(2007.05.02) |

平成19年度春の褒章の受章者が発表され、日本俳優協会財務理事の歌舞伎俳優・市川團十郎さんが紫綬褒章を受章することが決定しました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。 平成19年度春の褒章の受章者が発表され、日本俳優協会財務理事の歌舞伎俳優・市川團十郎さんが紫綬褒章を受章することが決定しました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。團十郎さんは今回の受章について「思いもよらない立派な賞をいただくことになりまして、これも代々の先祖や多くの方が応援してくれたおかげと思っています。今年はパリ公演や天覧歌舞伎120年の記念公演などもあり、とてもありがたいことが重なった幸せな年になっているので、この幸せを大事にしていきたい。受章を励みとして、なおいっそうがんばっていきたいです」と語りました。 急性前骨髄球性白血病という大病を克服したことについては「病気を克服してがんばっているというところも評価していただけたのかな、と思います。私だけでなくお医者さんや周りの人たちのおかげで健康になれたので、精一杯やっていきたい。おかげさまでフランスから帰ってきて受けた検査も異常がなく、あと1年異常がなければほぼ完治ということになると思います。そのときはなおいっそう馬力をかけて舞台をつとめ、僭越ですが啓蒙ということも心がけて突進していきたいと思います」と、とても元気に話していました。 歌舞伎の今後のことを質問されると「おかげさまで歌舞伎はみなさまに楽しんでいただいている伝統芸能のひとつとなっていますが、日本の中で日本文化をもっと醸造させたい、そして世界にも認めてもらいたい、また日本人として誇りを持って歌舞伎を発展させたいです。今回の受章はそういう気持ちにいい援護射撃をしてくれたと思います。日本の伝統・文化というものをもう一度世に問う、知らしめるのが役目だと思っています。若い人たちにも、底辺の弱くなっている日本の文化をしっかり見据えて、気を配りながらがんばってもらいたい」と力強く語り、また自身の今後については「五代目團十郎が書いたような“座っているだけでいい”という役者、存在感のある役者になるようにがんばっていきたいと思います」と語っていました。 5月歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」(1日~25日)では、4月24~25日の天覧歌舞伎120年記念公演でも演じた家の芸『勧進帳』の弁慶、そして『神明恵和合取組』の四ツ車を演じる團十郎さん、ますます元気にがんばってくれそうです。 ※勲章・褒章についての詳しい解説は、内閣府「日本の勲章・褒章」ページをご覧ください。 (2007.04.28) |

| 片岡孝太郎が付人を募集しています。年齢・男女不問。下記にて詳細をご確認の上、履歴書をお送りください。

連絡先:〒106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ヒルプラザ1103 (有)イオネス 電話:03-3403-7951 担当:松原まで (2007.04.26) |

| 「第34回俳優祭」特設ページに主な出演予定俳優を掲載いたしました。 詳しくはこちらをクリックしてご覧下さい。 (2007.04.26) |

国立劇場での「歌舞伎鑑賞教室」と「バックステージツアー」、江戸東京博物館での「歌舞伎ワークショップ」、そして小学生自身による「歌舞伎体験教室」と国立小劇場での「発表会」(『寿曾我対面』を上演)という盛りだくさんのプログラム。トップクラスの講師陣による懇切な指導で、歌舞伎を知らない、観たことがないというこどもたちも、楽しく遊びながら歌舞伎の世界を体験できます。本物の伝統文化に触れる貴重な機会です。 日程や応募要項など、詳しいことは伝統歌舞伎保存会のホームページでご確認ください。 (2007.04.25) |

| 日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・中村四郎五郎(なかむら・しろごろう、本名:植田孝男=うえだ・たかお)さんが、4月22日(日)午前3時38分、くも膜下出血のため東京・新宿区の国立国際医療センターでご逝去されました。享年76歳。葬儀・告別式は4月24日(火)午後12時より、東京都中野区の禅定院(電話:03-3389-2407)にて執り行われます。喪主は妻の植田八重子(うえだ・やえこ)さん。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 ※四郎五郎さんの芸歴などはこちらのページをご覧ください。(2007.04.23) |

| 歌舞伎モバイルでは、受付期間中にお申し込みいただいた会員の方を対象に、第34回俳優祭の3階A席チケットを限定販売します。売り切れ必至の公演チケットを手に入れるチャンスです。お見逃しなく! ■申込み受付期間 4月25日(水)午前10時~5月7日(月)午前10時

(2007.04.22) |

| 今月16日(月)に第32回菊田一夫演劇賞の授賞式が行われ、日本俳優協会会員の新派女優・紅貴代(くれない・きよ)さんが演劇賞を受賞しました。平成18年8月三越劇場『鶴八鶴次郎』の鶴子、19年1月三越劇場『華岡青洲の妻』の小陸の演技が評価されての受賞です。 心よりお祝いを申し上げます。 その他の受賞者の顔ぶれなどはこちらをご覧ください。(2007.04.19) |

チラシを掲載しました。 こちらからご覧ください。 (2007.04.17) |

| 東京・六本木の東京ミッドタウンで、「魂 TAMASHII MICK ROCK meets 勘三郎 写真展」と題した中村勘三郎の写真展が開催されます。 主にロックミュージシャンのアルバムジャケットを撮影してきたカメラマンとして著名なミック・ロックが、平成16年の平成中村座ニューヨーク公演を中心に勘三郎の舞台を撮影したという、大変珍しい組み合わせによる写真展です。また会場の東京ミッドタウンは、旧防衛庁跡地とその周辺の再開発で誕生した複合都市。3月30日にオープンしたばかりの話題の新施設で、ゆっくりと写真をお楽しみいただけます。

詳細はこちらのホームページでご確認ください。 (2007.04.04) |

3月29日(木)に、第28回(平成18年度)松尾芸能賞授賞式が東京・赤坂の東京全日空ホテルで行われました。 3月29日(木)に、第28回(平成18年度)松尾芸能賞授賞式が東京・赤坂の東京全日空ホテルで行われました。すでにお伝えした通り、歌舞伎の関係者では日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・市川春猿さんが新人賞を受賞しました。春猿さんはとても晴れやかな表情で授賞式に臨み、受賞の喜びを全身で表していました。また2月に脳梗塞で入院していた大賞の江守徹さんが元気な姿を見せ、特別賞の浅香光代さんが立廻りの型と舞踊を披露するなど、大変華やかな授賞式となりました。 今回の受賞者や受賞理由については、こちらのページをご覧下さい。 (2007.04.04) |

| 2006年度(第63回)日本芸術院賞の受賞者が日本芸術院から発表され、歌舞伎俳優の中村翫雀さんら10人が同賞を受賞することが決定しました。 日本芸術院賞は、日本芸術院会員以外で卓越した芸術作品と認められるものを制作した人、および芸術の進歩に貢献する顕著な業績があると認められた人に対して毎年授与される賞で、その中で特に高い業績が認められた人には恩賜賞も併せて授与されます。翫雀さんは歌舞伎俳優としての活躍が評価されての受賞で、祖父の二代目中村鴈治郎さん、父の坂田藤十郎さんと三代続けての受賞となりました。授賞式は6月18日(月)、東京都台東区の日本芸術院会館で開催される予定です。 晴れの受賞に心よりお祝い申し上げます。 (2007.03.28) |

| 5月26日(土)開催の「第34回俳優祭」特設ページを開設しました。こちらをクリックしてご覧下さい。 今後、詳しい内容や未定の部分についてはこちらのページで順次お知らせしていきます。 また、「前売り開始日」と「入場料(税込)」が決定しましたのでご覧下さい。 (2007.03.19) |

| 毎回皆様にご好評いただいている「俳優祭」の第34回の開催が決定しました。 今回は「社団法人日本俳優協会再建設立五十周年記念」の行事として開催されます。 現在決定している概要は以下の通りです。近日中に俳優祭特設ページを開設し、細かい内容や未定の部分については決まり次第そちらで発表していく予定です。 どうぞお楽しみに!

(2007.03.13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 優れたテレビ番組やテレビで活躍した人に贈られる「橋田賞」の第15回の受賞者・受賞作品が発表され、歌舞伎俳優の坂東三津五郎さんほか10名・4作品が同賞に選ばれました。平成18年のNHK大河ドラマ『功名が辻』の明智光秀役の演技が評価されての受賞です。 授賞式は4月2日(月)に東京・早稲田のリーガロイヤルホテル東京で行われます。 (2007.03.07) |

| 放送事業の発展に寄与し放送文化の向上に貢献があった人に贈られる第58回(平成18年度)日本放送協会放送文化賞の受賞者がNHKから発表され、日本俳優協会副会長の歌舞伎俳優・坂田藤十郎さんら6人が同賞を受賞することが決定しました。3月22日(木)に東京・渋谷のNHKホールで開かれる「放送記念日記念式典」で授賞式が行われる予定です。

晴れの受賞に心よりお祝いを申し上げます。 (2007.03.13) |

| 3月5日(月)~11日(日)に、篠山紀信氏が37年間に渡って撮影した坂東玉三郎の写真集が発売されるのを記念した、写真と写真集の実物を展示するエキシビジョンが開催されます。会場は丸ビル1FのMARUCUBE。また5日の正午より、同じ会場で発売記念セレモニーとして坂東玉三郎と篠山紀信氏のトークショーも開催されます。こちらは当日の朝9時より整理券が配布されます(なくなり次第終了)。 エキシビジョン、セレモニーとも、詳細および会場へのアクセスはこちらのページからご確認ください。 (2007.03.03) |

| 坂田藤十郎が運転手を募集しています。男性で40歳ぐらいまでの方、その他詳細は面談の上決定します。応募される方は下記住所宛に履歴書をお送りください。 【履歴書送付先】 アロープロモーション 〒104-0045 東京都中央区築地4-4-14 ラフィネ東銀座805 電話:03-5565-1661 (2007.02.27) |

| 3月25日(日)より、早稲田大学演劇博物館において、企画展示「六世中村歌右衛門展-京鹿子娘道成寺-」が開催されます。 今回の展覧会では、中村歌右衛門家から演劇博物館に寄贈された貴重な資料を中心に、『京鹿子娘道成寺』に焦点を当て、小道具、舞台写真、公演資料、役者絵などが展示されます。歌右衛門丈の当り役であり、約1200回にわたって演じ続けた作品の数々をご覧ください。

また3月27日(火)の14:00より、中村東蔵を講師に招いて関連演劇講座「六世中村歌右衛門を語る」が開催されます。 展覧会・関連講座とも、詳細はこちらでご確認ください。 演劇博物館トップページはこちら。 (2007.02.27) |

| 第28回(平成18年度)松尾芸能賞の受賞者(9名)が発表され、歌舞伎の関係者では歌舞伎俳優の市川春猿さんが新人賞を受賞しました。受賞理由等はこちらのページをご覧ください。授賞式は3月29日(木)に、東京・赤坂の東京全日空ホテルで行われます。 松尾芸能賞は故・松尾國三氏が昭和54年に設立した財団法人松尾芸能振興財団が創設したもので、日本の伝統ある劇場芸能を助成し、文化・芸能の保存、向上に寄与した人に贈られます。 (2007.02.27) |

| 市川左團次が特別出演する映画『さくらん』が、2月24日(土)から関東地区で、3月3日(土)から順次全国で公開されます。 『さくらん』は安野モヨコの人気漫画が原作で、江戸時代の吉原の遊廓「玉菊屋」を主な舞台とし、主人公のきよ葉がさまざまな出来事に遭遇しながら成長していく姿を描いた作品です。写真家・蜷川実花の初監督作品としても話題になっています。左團次は吉原一の通人といわれる「ご隠居」こと高野屋文左衛門の役で登場します。 映画についての詳細は公式サイトをご覧ください。 (2007.02.21) |

| 坂田藤十郎が付人を募集しています。詳細は面談の上決定します。 応募される方は下記住所宛に履歴書をお送りください。 【履歴書送付先】 アロープロモーション 〒104-0045 東京都中央区築地4-4-14 ラフィネ東銀座805 電話:03-5565-1661 ※応募は締め切りました(2007.02.09) |

このたび『かぶき手帖2007年版』(1月2日発行)が、銀座の書店、教文館のベストセラー第一位に輝きまし た!銀座中央通り沿いの店頭には、お店独自のPOPとともに『かぶき手帖』がたくさんディスプレイされています。中村勘三郎理事の迫力ある表紙が目印です。お手にとってじっくりご覧いただけます。ぜひお立ち寄りください。 教文館ホームページはこちら 『かぶき手帖』の詳しい内容はこちら (2007.02.07) |

| 戦後から半世紀以上にわたって歌舞伎の舞台写真を撮影し続けた舞台写真家の吉田千秋(よしだ・ちあき)さんが、1月30日(火)午前7時30分、呼吸不全のためご逝去されました。享年88歳。葬儀・告別式はご遺族のご意思により近親者のみで執り行われました。 【略歴】 1918(大正7)年11月27日生まれ。兵庫県明石市出身。1938(昭和13)年、写真家の木村伊兵衛に師事。新聞社勤務を経て、1950(昭和25)年から故・永山武臣松竹会長との出会いをきっかけに歌舞伎の写真を撮り始める。翌年の歌舞伎座再開場後は、毎月の舞台写真を撮影するとともに歌舞伎座の筋書編集にも携わる。以降、東京の各劇場、公文協の地方巡業、四国金丸座、関西の各劇場など全国の歌舞伎公演の写真を撮影し、歌舞伎の歴史に大きく貢献した。戦後、当時としてはまだ珍しかったカラーフィルムをいち早く使って舞台写真を撮り始めた。今日まで半世紀以 上にわたり撮り続けた膨大な舞台写真が、貴重な資料として残されている。主な写真集に『十一代目市川團十郎』(前田青邨監修)、『六世中村歌右衛門』(三島由紀夫編)、『吉田千秋写真集 歌舞伎 役者の世界』(日本放送出版協会)、『吉田千秋写真集 歌舞伎座』(朝日新聞社)などがあり、また『歌舞伎のみかた』『写真忠臣蔵』(保育社カラーブックス)などの著書がある。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2007.02.02) |

| 市川笑也が出演している映画『筆子・その愛』が公開中です。 『筆子・その愛』は日本初の知的障害者施設である滝乃川学園の創設に尽力し、日本の社会福祉の発展に大きな貢献をした石井筆子の一生を描いた作品です。笑也は筆子とともに知的障害者施設の設立と発展に尽くし、滝乃川学園の初代園長にもなった夫・石井亮一役で、今回が初の映画出演となります。 すでに一部の映画館で公開が始まっていますが、2月から順次全国で公開される予定です。詳細は公式サイトでご覧ください。 (2007.01.31) |

| 1月9日(火)に、昨年12月13日にご逝去された永山武臣松竹会長に対して従三位、旭日大綬章が贈られることが閣議で決定されました。歌舞伎を通じて芸術文化振興に寄与した功績が評価されたものです。15日(月)に文化庁において授与式が行われ、近藤信司文化庁長官より長男の永山耕三氏へ勲章が授与されました。 (2007.01.24) |

| 昨年ロンドンで行われた「訪欧歌舞伎公演」の演目『藤娘』『かさね』が、2007年のローレンス・オリヴィエ賞 Best New Dance Production にノミネートされました。 ローレンス・オリヴィエ賞はその前年に優れた演劇・オペラ・ダンス等を上演した個人・団体に対して贈られる賞です。イギリスで最も権威がある演劇賞とされ、往年の名優ローレンス・オリヴィエの名を冠しています。他にロイヤルバレエ団がロイヤルオペラハウスで上演した3作品がノミネートされており、2月18日にノミネート作品の中から正式な受賞作が決定されます。 「訪欧歌舞伎公演」は昨年5月31日~6月11日にロンドンのサドラーズウェルズ劇場で12回、6月15日~18日にオランダ・アムステルダムのスタッツハウブルグ劇場で4回の公演が行われ、『藤娘』は藤の精に市川海老蔵、『かさね』は与右衛門に市川海老蔵、かさねに市川亀治郎という配役でした。チケットは完売、連日総立ちの観客から熱狂的な拍手が送られる盛況ぶりで、各マスコミからも絶賛されていました。 (2007.01.24) |

1月13日(土)に、歌舞伎座内のトンボ道場で「トンボ道場開き」が行われました。 トンボ道場は歌舞伎座の楽屋脇にあり、舞台上で立廻りを演じる名題下の若手俳優たちがトンボの稽古をする場所です。新年のお清めと一年間の稽古の安全を祈願するために、毎年この時期に行われるお祓いの儀式を「トンボ道場開き」と呼んでいます。 神主さんによる祝詞など粛々と儀式が進み、この道場では新年初となるトンボを若手俳優たちが威勢良く返る「返り初め」で無事終了しました。 (2007.01.17) |

| 第6回朝日舞台芸術賞の受賞者が発表され、歌舞伎俳優の中村吉右衛門さんら4人と1団体が舞台芸術賞を、同じく市川亀治郎さんが寺山修司賞を受賞しました。 朝日舞台芸術賞は舞台作品を総合的に展望し優れた成果・業績を顕彰するため平成13(2001)年に創設されました。多彩な才能が結集する舞台芸術の新たな可能性の発掘を目指すもので、毎年1月から12月までの1年間に日本国内で上演された舞台芸術が対象となります。年間のベストステージに対して贈られるグランプリなどいくつかの内容に分かれており、舞台芸術賞は最も活躍がめざましかった個人・団体に対して、寺山修司賞は将来が嘱望される新鋭で清新さあふれる個人・団体に対して贈られます。吉右衛門さんは昨年9月歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」や10月国立劇場『元禄忠臣蔵』第一部での演技、亀治郎さんは昨年3月PARCO劇場『決闘!高田馬場』などの新作と古典歌舞伎双方での演技が評価されました。 贈呈式は1月31日(水)に東京・虎ノ門のホテルオークラで行われる予定です。 晴れの受賞に心よりお祝い申し上げます。 (2007.01.17) |

| 日本舞踊家で人間国宝の花柳寿楽(はなやぎ・じゅらく、本名:青山次郎=あおやま・じろう)さんが、1月7日(日)午前5時38分、肺気腫のためご逝去されました。享年88歳。密葬は近親者のみで相済まされ、社団法人日本舞踊協会と花柳流の合同葬が1月31日(水)に東京・港区の青山葬儀所にて執り行われます。ご葬儀が正午から、告別式が午後1時からですが、会場の都合により一般の方のご参列は告別式からとなります。喪主は孫で日本舞踊家の花柳錦之輔(はなやぎ・きんのすけ、本名:青山典裕=あおやま・のりひろ)さん、葬儀委員長は日本舞踊協会会長の犬丸直(いぬまる・ただし)さん、葬儀副委員長は花柳流家元の花柳寿輔(はなやぎ・じゅすけ、本名:花柳若葉=はなやぎ・わかば)さん。 【略歴】 大正7年生まれ。花柳寿応(二代目花柳寿輔)に指示し、六代目尾上菊五郎が設立した日本俳優学校にも学ぶ。日本舞踊協会副会長。 昭和63年日本芸術院賞。平成4年重要無形文化財保持者個人指定(人間国宝)。15年芸術院会員。 『土蜘』『戻橋』『茨木』など花柳流の古典演目をはじめ、『廓文章』など片岡家の演目を中心に振付を担当する。 (『かぶき手帖』2007年版より) 謹んでご冥福をお祈りいたします (2007.01.10) |

| 第48回(2006年度)毎日芸術賞の受賞者が発表され、日本俳優協会常任理事の歌舞伎俳優・中村吉右衛門さんら5人が同賞を受賞しました。吉右衛門さんは『元禄忠臣蔵』の大石内蔵助や『双蝶々曲輪日記-引窓』の南与兵衛後に南方十次兵衛、『夏祭浪花鑑』の団七九郎兵衛などの演技が評価されての受賞となりました。贈呈式は今月26日(金)に東京・港区の東京プリンスホテルにて行われます。 晴れの受賞に心よりお祝い申し上げます。 (2007.01.05) |

|