2004年分

2006年分

2008年(昨年)分

|

2003年分 2004年分 |

|

2005年分 2006年分 |

|

2007年分 2008年(昨年)分 |

|

2009年分 |  |

|

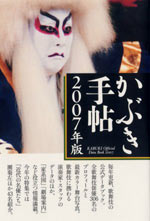

来年1月2日発売『かぶき手帖』2007年版の予約受付を開始いたします。このホームページからお申し込みの方には、俳優協会が送料を負担するキャンペーンを実施します。バックナンバーも含め、まとめ買いのチャンスです。ぜひこの機会をご利用ください! 来年1月2日発売『かぶき手帖』2007年版の予約受付を開始いたします。このホームページからお申し込みの方には、俳優協会が送料を負担するキャンペーンを実施します。バックナンバーも含め、まとめ買いのチャンスです。ぜひこの機会をご利用ください!『かぶき手帖』の通信販売についてはこちらをご覧ください。 歌舞伎公式データブック『かぶき手帖』2007年版は、全歌舞伎俳優306名の最新データを掲載。幹部花形俳優のプロフィールはすべて演劇評論家による書き下ろし。カラー舞台写真は2006年の最新舞台から俳優自身が厳選したものを掲載しています。 毎年好評の特集は「近代の名優たち」。"團菊左"こと九代目市川團十郎・五代目尾上菊五郎・初代市川左團次をはじめとする、近代の歌舞伎を彩った名優たちの歴史と魅力を、豊富な写真とともに紹介しています。 そのほか、歌舞伎音楽演奏家・振付家・文芸スタッフ名鑑、俳優家系図、劇場案内など、観劇に役立つ情報満載の1冊。全328ページで価格は1,300円(税込)です。歌舞伎座、国立劇場をはじめとする歌舞伎上演劇場と、全国大型契約書店でもお求めいただけます。(2006.12.30) |

| 舞踊作家の萩原雪夫(はぎわら・ゆきお、本名:萩原徳二=はぎわら・とくじ)さんが、12月20日(水)午後4時5分、老衰のためご逝去されました。享年91歳。葬儀・告別式は12月22日(金)にご家族のみで執り行われました。喪主は長男の雪彦(ゆきひこ)さん。 【略歴】 大正4年横浜に生まれる。 代表作は『達陀』『雪の道成寺』『鬼揃紅葉狩』『さくら川』『大江山酒呑童子』など。勲四等瑞宝章。 幼いころから歌舞伎に親しみ、六代目尾上菊五郎との交流のなかで歌舞伎舞踊の作者を志した。戦後、歌舞伎俳優たちにあてて舞踊劇を書き続け、上演された作品だけで三十作をこえる。舞踊家への作品も百作品余り。 (『かぶき手帖』2006年版より) 謹んでご冥福をお祈りいたします。(2006.12.27) |

中村信二郎が来年4月に二代目中村錦之助を襲名することが決定し、12月21日(木)に東京・銀座の銀座東武ホテルで記者会見が開かれました。 「中村錦之助」の名跡は、信二郎の叔父にあたる往年の映画スター・萬屋錦之介(平成9年没)の前名として知られています。昭和11年の初舞台時からこの名を名のり、映画入りの後もしばらくそのまま使い続け、昭和47年に萬屋錦之介と改名するまで名のっていました。この懐かしい、萬屋一門にとって大切な名跡が、久しぶりに復活することになりました。 会見で信二郎は「最初お話をきいた時には正直迷いましたが、自分が継がなかったら叔父のことも忘れられてしまうかもしれない、名前が歌舞伎のものとして代々残っていくような足場を作っていきたいと思い決めました。この名を大きなものにしていけるよう、一歩一歩前進していきたいと思います」と熱意を込めて語り、叔父に対する思いについて質問されると「教わったことで印象深いのは、毎日一生懸命に舞台をつとめること、品のないことをしてはいけないという二つです。亡くなる前に九州までお見舞いに行き、歌舞伎の古典を一から勉強し直すと伝えたら大変喜ばれました。その時の笑顔を忘れないように、これからも基本的に歌舞伎一筋で精進していきたいです」と感慨深そうな表情で語りました。 また会見には、後見人的な立場で信二郎を指導している中村富十郎と、兄の中村時蔵も出席。富十郎は「錦之介さんとは歌舞伎にいたころから仲のよい親友で、今回信二郎さんが襲名するのは私にとっても青春が帰ってきたような気がしてとてもうれしいです。今後も引き続き応援していきたいと思います」、時蔵は「襲名は叔父が亡くなった一年後ぐらいから永山会長と話し合っていて、親戚一同の了解を得た上で、大きな襲名が続いた後にしようということで平成19年と決めました。先日亡くなった永山会長に報いるためにも、いっそう大きな役者になってもらいたいです」とコメントしました。 襲名披露は来年4月歌舞伎座の「四月大歌舞伎」(2日~26日)で行われ、披露狂言は『双蝶々曲輪日記-角力場』の放駒長吉/与五郎の二役と、『鬼一法眼三略巻-菊畑』の虎蔵実は牛若丸となります。(2006.12.22) |

| 歌舞伎囃子方の田中傳兵衛(たなか・でんべえ、本名:竹熊好文=たけくま・よしふみ)さんが、12月20日(水)午後10時12分、脳内出血のためご逝去されました。享年70歳。葬儀・告別式は12月26日(火)午前10時より、東京都荒川区の町屋斎場にて執り行われます。喪主は弟で歌舞伎囃子方の田中勘四郎(たなか・かんしろう、本名:大島稔=おおしま・みのる)さん。 【略歴】 昭和11年生まれ。25年4月四代目田中傳兵衛に入門。32年8月十一代目田中傳左衛門に入門。同年9月歌舞伎座で歌舞伎の初舞台。36年1月五代目田中傳四郎を襲名。56年4月五代目田中傳兵衛を襲名。 歌舞伎囃子方として大太鼓・小鼓を主に受け持つ。田中傳左衛門社中の重鎮として舞台に立つ傍ら、後進の指導にも尽くした。海外公演にも多数参加している。社団法人伝統歌舞伎保存会(長唄・鳴物の部)会員として重要無形文化財保持者(総合指定)歌舞伎の第四次認定を受ける。弟に田中勘四郎、田中長十郎(ともに歌舞伎囃子方)がいる。 謹んでご冥福をお祈りいたします。(2006.12.22) |

| 日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・市川青虎(いちかわ・せいこ、本名:森下勇=もりした・いさむ)さんが、12月17日(日)午後4時25分、肺不全のためご逝去されました。享年81歳。葬儀・告別式は12月19日(火)午前11時より、大阪府吹田市のつねみ高浜会館(電話:06-6381-1354)にて執り行われました。喪主は夫人の森下佳代子(もりした・かよこ)さん。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 ※青虎さんの芸歴などはこちらのページをご覧ください。(2006.12.20) |

| 松竹株式会社会長で文化功労者の永山武臣(ながやま・たけおみ)さんが、12月13日(水)午前7時48分、急性白血病のためご逝去されました。享年81歳。葬儀・告別式は12月16日(土)午前11時半から東京都港区青山の青山葬儀所、社葬は12月28日(木)正午から東京都中央区築地の築地本願寺第二伝道会館にて執り行われます。喪主は長男でフジテレビゼネラルプロデューサーの永山耕三(ながやま・こうぞう)さん、葬儀委員長は松竹社長の迫本淳一(さこもと・じゅんいち)さん。 【略歴】 戦後間もなく松竹に入社して演劇畑を歩み、昭和26年に再建された東京・歌舞伎座を中心に歌舞伎の多数の名舞台の制作に携わる。35年の米国公演、36年のソ連公演など歌舞伎の海外公演を相次いで実現、若手育成にも積極的に取り組み、数々の襲名披露興行を成功に導くなど、戦後の歌舞伎の発展・振興や海外への普及に大きく貢献した。59年松竹社長、平成3年松竹会長に就任。日本演劇興行協会会長・国際演劇協会日本センター会長なども歴任している。 昭和61年藍綬褒章、平成2年歌舞伎海外公演の功績などにより菊池寛賞、7年文化功労者に選ばれる、ほか。著書に『歌舞伎五十年-私の履歴書』(日本経済新聞社、平成7年)。 【中村雀右衛門日本俳優協会会長のコメント】 今日まで歌舞伎を支え、これまでの成果をあげられた功績は本当にご立派だと思っております。お若い頃から今日まで60年になるおつきあいになりますが、いつも明るく気さくにお話をなさる親しみ深い方でした。 歌舞伎のプロデューサーとして、いつも慎重に事を進められ、私どものことをいつも心配して下さいました。歌舞伎の海外公演においても俳優を勇気づけて下さり、成功を重ね、大きな成果をあげるに至った実績は、歌舞伎にとり素晴らしいことだと思っております。 謹んでご冥福をお祈りいたします。

|

| 尾上菊之助が出演する映画『犬神家の一族』が、12月16日(土)より全国で公開されます。 『犬神家の一族』は横溝正史の長編推理小説が原作で、これまでに映画で2回、テレビドラマで5回映像化されていますが、市川崑監督による昭和51年製作の映画版が最も有名です。今回は豪華なキャストを揃え、再び市川監督がメガホンをとり30年ぶりにリメイクされました。菊之助は白いゴムマスクをかぶった不気味な男・犬神佐清(いぬがみ・すけきよ)役を演じます。 上演情報など、詳細は公式ホームページでご確認ください。(2006.12.13) |

| 平成18年度の日本芸術院新会員内定者が今月1日に発表され、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さんら6人が新会員に選任されました。今月15日に文部科学大臣より正式に発令されます。 日本芸術院の会員には芸術における功績が顕著な人が選ばれます。第一部(美術)・第二部(文芸)・第三部(音楽・演劇・舞踊)の3つの分野があり、仁左衛門さんは今回第三部ではただ一人の新会員として選任されました。江戸と上方双方の時代物・世話物を演じ分けることができ、伝統を守りながら新鮮さを追及、古典歌舞伎の格調を崩さない演技の技量が高く評価されたことが選任の理由となりました。 名誉ある日本芸術院会員への選任に、心よりお祝いを申し上げます。 ※日本芸術院についての詳細はこちらをご覧ください。(2006.12.06) |

| 劇作家の木下順二(きのした・じゅんじ)さんが、10月30日に肺炎のためご逝去されました。享年92歳。故人の遺志により葬儀は行われず、来年4月に劇団民藝などによる「お別れの会」が開かれる予定です。 【略歴】 大正3年東京・本郷で生まれる。第二次大戦中に『彦市ばなし』などの民話を題材とした戯曲を書き、終戦後にそれらが相次いで上演され戦後の演劇界を代表する作家となった。特に『夕鶴』は女優・山本安英の主演で1037回にわたって上演されるなど国民的な名作として親しまれ、平成5年に山本が没した後しばらくは国内での再演を断っていたが平成9年から坂東玉三郎主演でたびたび再演されている。戦後の新劇運動、平和運動でも主導的な立場に立ち、『平家物語』の一部を劇化した壮大な叙事詩劇『子午線の祀り(しごせんのまつり)』や、ゾルゲ事件を題材とした歴史劇『オットーと呼ばれる日本人』など、歴史と人間との鋭い緊張関係を描いた傑作を多数発表した。前述の『彦市ばなし』や『赤い陣羽織』『昔話おもん藤太』などは歌舞伎の演目として歌舞伎座でも上演された。他に小説・演劇評論・シェイクスピア劇の翻訳など、幅広い分野で著作がある。毎日演劇賞、読売文学賞、朝日賞など受賞多数。 謹んでご冥福をお祈りいたします。(2006.12.06) |

| 坂東三津五郎が出演する映画『武士の一分(ぶしのいちぶん)』が、12月1日(金)より全国で公開されます。 『武士の一分』は藤沢周平原作の小説を山田洋次監督が映画化した『たそがれ清兵衛』『隠し剣 鬼の爪』に続く「時代劇映画化三部作」の最後を飾る作品で、幕末に生きる武士の名誉と夫婦の絆を描いています。中でも、クライマックスの華麗な殺陣は必見です。三津五郎は映画では初の敵役となる島田藤弥役で出演します。 上映情報など、詳細は『武士の一分』公式サイトをご覧ください。(2006.11.29) |

| 2006年秋の叙勲受章者が発表され、歌舞伎の関係者では囃子方の望月朴清さん、清元三味線の清元榮三さん、日本舞踊家の花柳芳次郎さんが旭日小綬章を受章しました。 朴清さんと榮三さんは文化財保護、芳次郎さんは芸術文化の分野における功労が認められての受章です。 晴れの受章に心よりお祝い申し上げます。(2006.11.22) |

| 新派の女形・英太郎(はなぶさ・たろう)が、来年1月に自主公演「英の会」の第十六回公演を行います。 今では継承者が少なくなってしまった新派の女形芸をしっかりと受け継いでいる二代目英太郎が、平成14年以来久しぶりに開催される自主公演「英の会」で、ひとり芝居を演じます。演目は水上勉の代表作『はなれ瞽女おりん』。新潟出身の英が、子供の頃に出会った昔日の瞽女のおもかげを舞台で表現します。

※詳細は英太郎公式ホームページもご参照ください。(2006.10.21) |

| 来年1月13日(土)より、東劇でシネマ歌舞伎の新作『京鹿子娘二人道成寺』が上映されます。 いずれも大好評を得た『野田版 鼠小僧』『野田版 研辰の討たれ』『坂東玉三郎-鷺娘-』に続くシネマ歌舞伎の第4弾として、平成18年2月に歌舞伎座で上演された『京鹿子娘二人道成寺』(出演:坂東玉三郎・尾上菊之助ほか)の上映が決定しました。迫力のデジタル映像で、歌舞伎座で観るのと同じような臨場感が味わえるシネマ歌舞伎。歌舞伎の美、女方の美を、極限まで堪能できる一作です。 詳細は松竹ホームページ「シネマ歌舞伎」をご確認下さい。

|

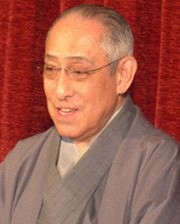

10月27日に今年度の文化勲章受章者と文化功労者が発表され、日本俳優協会副会長で重要無形文化財保持者(人間国宝)の歌舞伎俳優・中村芝翫さんが文化功労者に選出されました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。 10月27日に今年度の文化勲章受章者と文化功労者が発表され、日本俳優協会副会長で重要無形文化財保持者(人間国宝)の歌舞伎俳優・中村芝翫さんが文化功労者に選出されました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。文化功労者に選ばれたことについて「思ってもみなかったことで、とてもうれしいです。祖父・五代目中村歌右衛門や父・五代目中村福助、その二人が亡くなった後に愛情をもって厳しく指導してくれた六代目尾上菊五郎のおじさんらに少しは恩返しができたと思います。また私事ではありますが、昭和8年に父が亡くなってから女手一つで育ててくれた母も泉下で喜んでくれているでしょう。多くの先輩方のご指導のおかげ、私なりにいろいろやらせていただいた結果だと思っています」と語りました。 また今後の目標として「本当の歌舞伎というものを後の人達に伝承できれば幸せです。歌舞伎をいつまでも続けていきたい。でも今の時代に合わせて、スピードに気をつける必要があります。お客様に楽しく見ていただけるような歌舞伎に直していくことも大切だと思います」と語り、意欲をにじませていました。 なお、文化功労者の顕彰式は11月6日(月)に東京・虎ノ門のホテルオークラで行われます。(2006.10.28) |

| 10月24日から、日本橋三越本店で松竹・三越提携記念「衣裳・小道具で見る歌舞伎展」を開催中です。 歌舞伎の衣裳は華やかな色彩でおなじみですが、その衣裳の色や形を見れば役柄が自然とわかります。また、舞台上で一瞬にして変わる仕掛けなどにも、様々なアイデアが取り入れられています。小道具もリアルでありながら、歌舞伎ならではの誇張や工夫は様々。歌舞伎のアイディア満載の衣裳や小道具を通して、歌舞伎のおもしろさの秘密を発見する展示会です。

|

| 日本俳優協会会員・伝統歌舞伎保存会会員で、歌舞伎俳優の中村源左衞門(なかむら・げんざえもん、本名:森長練磨=もりなが・れんま)さんが、10月20日(金)午前9時15分、食道がんのためご逝去されました。享年72歳。葬儀・告別式は10月23日(月)午前10時より、東京都中野区の宝仙寺大師堂にて執り行われます。喪主は妻の森長淳子(もりなが・あつこ)さん。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 ※源左衞門さんの芸歴などはこちらのページをご覧ください。(2006.10.21) |

| 日本俳優協会会員で、新派俳優の伊井義太朗(いい・よしたろう、本名:大塚武重=おおつか・たけしげ)さんが、10月17日(火)午後6時44分、心不全と肺炎のためご逝去されました。享年94歳。近親者のみで密葬が執り行われました。喪主は長男の大塚健三郎(おおつか・けんざぶろう)さん。 【略歴】 昭和3年9月宮戸座の『弁天小僧』のあんまで初舞台。同年大谷友三郎(のち伊井友三郎)の門に入り、のち師匠とともに新派入りする。伊井蓉峰にも師事した。16年4月明治座で幹部昇進。18年召集される。終戦後復員してから色々な劇団に参加したが、師匠とともに25年7月新派に復帰。47年伊井友三郎没後、伊吹武から師匠の伊井姓を貰い伊井義太朗を名乗る。 戦前の新派の大俳優伊井をはじめ河合武雄、喜多村緑郎、井上政夫、梅島昇そして戦後の花柳章太郎、水谷八重子と新派の歴史を知る貴重な俳優。『佃の渡し』『明治一代女』『日本橋』『歌行燈』『鶴八鶴次郎』など名狂言にそれぞれ持役を持っている。最後の舞台は平成11年2月新橋演舞場『寺内貫太郎一家』老人役。 謹んでご冥福をお祈りいたします。(2006.10.21) |

| 第23回浅草芸能大賞の受賞者が今月22日に発表され、歌舞伎の関係者では歌舞伎俳優・市川亀治郎さんが奨励賞を受賞しました。 この賞は大衆芸能の奨励と振興を図るため1984(昭和59)年に創設されました。大衆芸能で都内中心に活動している芸能人の中から、実績があり、この1年に活躍した人に贈られます。選考には一般から公募した70人の「区民審査委員」が候補者を推薦し、芸能界に精通している専門家10人が審議して受賞者が決定されます。亀治郎さんは精緻(せいち)な役作りと深みのある演技で歌舞伎界の若手花形のホープとして注目を集め、また毎年正月に浅草公会堂で行われている「新春浅草歌舞伎」に6年連続で出演し、今や名実ともに正月の“浅草の顔”となっていることが評価されました。 授賞式は来年2月4日に浅草公会堂で行われる予定です。(2006.09.27) |

市川海老蔵主演の映画『出口のない海』(佐々部清監督、9月16日公開)の完成披露

試写会が、8月28日に歌舞伎座で行われました。 市川海老蔵主演の映画『出口のない海』(佐々部清監督、9月16日公開)の完成披露

試写会が、8月28日に歌舞伎座で行われました。タキシード姿の海老蔵がレッドカーペットの敷かれた歌舞伎座正面に登場すると、「成田屋!」「十一代目!」とファンから大きな掛け声がかかりました。場内の舞台挨拶では花道から登場し、「子供の時から育った歌舞伎座で試写会上演できますこと、本当に嬉しいことと思っております。まだまだ初主演ということでございまして、未熟不鍛錬な点も多々あると思いますが、何卒鷹揚(おうよう)のご見物のほど、ひとえにお願い申し上げます」と口上ばりの挨拶。直後の「緊張しました!」との本音には場内も大歓声でした。 海老蔵の両親・市川團十郎夫妻のほか、佐々部監督と同じ山口県出身で親交があるという安倍晋三官房長官も駆けつけ、大変華やかな試写会となりました。 『出口のない海』オフィシャルサイトはこちらをご覧ください。(2006.08.31) |

中村京蔵が、10月27日に「中村京蔵 創作の夕べ」を開催します。 中村京蔵が、10月27日に「中村京蔵 創作の夕べ」を開催します。今回上演される『山月記』は中国の伝奇小説『人虎伝』を元とした短編小説で、1942(昭和17)年に33歳で夭逝した作家・中島敦の代表作です。国語の教科書にも採り上げられ、狂言師・野村萬斎による上演など様々な形で舞台化もされています。この作品の上演を以前から考えていた京蔵の熱意が実現し、多くの協力を得て上演の運びとなりました。

|

第33回「NHK古典芸能鑑賞会」が、10月29日にNHKホールで開催されます。毎年人間国宝をはじめとする各分野の選りすぐりの出演者が揃い、華やかな舞台が堪能できる一日限りの貴重な公演です。歌舞伎の演目は、尾上菊五郎・坂東三津五郎・中村時蔵・尾上菊之助らによる『土蜘』が上演されます。

※詳細については、NHKプロモーションのホームページもご確認ください。(2006.08.30) |

| 怪我のため7月の巡業を休演した中村勘太郎が、出演を予定していた9月の「松竹大歌舞伎 十八代目中村勘三郎襲名披露 西コース」(8月29日~9月27日各地巡演)も療養のため休演することになりました。これに伴い、以下のように配役が変更されました。 (昼の部)

(夜の部)

※詳しくは松竹ホームページをご参照下さい。 またこちらに本人のコメントも掲載されています。(2006.08.23) |

10月1日に、平成18年度(第61回)の文化庁芸術祭祝典「弁慶二態~能と歌舞伎による~」が開催されます。ともにユネスコの「世界無形文化遺産」に指定されている、能と歌舞伎による弁慶を一度に見ることができるという珍しい機会です。

※チケット情報など、詳細はこちらのページをご確認ください。(2006.08.23) |

||||||||||||||||||||

| 本協会の平成10年名題資格審査に合格した坂東三津五郎一門の坂東三津右衛門が、8月歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」(8日~26日)において名題昇進披露を行っています。 今後のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちらをご覧ください。(2006.08.16) |

| 日本俳優協会会員で新派俳優の青山哲也(あおやま・てつや、本名:工藤幸隆=くどう・ゆきたか)さんが、8月14日(月)午前1時36分、すい臓がんのため東京都江東区の癌研有明病院でご逝去されました。享年66歳。葬儀・告別式は8月20日(日)午前11時より、東京都新宿区の落合斎場(上落合3-34-12)で執り行われます。喪主は姉の工藤寿子(くどう・ひさこ)さん。

【略歴】 文学座演劇研究所を卒業後、昭和41年劇団新派に入団。初代水谷八重子に師事。昭和50年幹部昇進。大柄で端正なマスクを活かし、二枚目や色敵役で活躍した。当たり役に『遊女夕霧』与之助、『鶴八鶴次郎』松崎、『婦系図』河野英吉などがある。 謹んでご冥福をお祈りいたします。(2006.08.16) |

| 2003年にユネスコ総会で採択された「無形文化遺産の保護に関する条約」が、今年1月に締結国が30ヶ国に達したことで、3ヶ月後の本年4月に発効しました。 これを記念して、文化庁と(財)ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)主催による「シンポジウム」が下記の通り開催されます。 ユネスコ「世界無形文化遺産」Intangible Cultural Heritage とは、長い歳月を通じて世代から世代へと伝えられた貴重な贈り物であり、しばしば人々のアイデンティティの基盤や創造力の源となるものです。わが国からは平成13年に能楽が、15年に人形浄瑠璃文楽が、17年に歌舞伎が推薦され、それぞれ「世界無形文化遺産」に認定されています。 このたびのシンポジウムは、これらの伝統芸能を未来に伝えていくために、いま何が必要かを、各ジャンルの伝承者から直接お話をうかがいながら、一緒に考えていこうとするものです。

(2006.07.26) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「日本俳優協会賞」のページに、6月21日(水)に歌舞伎座で行われた第十二回日本俳優協会賞表彰式の写真を掲載しましたので、ぜひご覧ください。賞の詳細や歴代の受賞者もご覧いただけます。 ※こちらのページ(歌舞伎座メールマガジン)にも表彰式の様子が掲載されていますので、どうぞご覧ください。 (2006.06.29) |

| 7月に「松竹大歌舞伎 十八代目中村勘三郎襲名披露 東コース」(6月30日~7月31日各地順演)に出演予定だった中村勘太郎が、怪我のため休演することになりました。これに伴い、以下のように配役が変更されました。 (昼の部)

※詳しくは松竹ホームページをご参照下さい。またこちらに本人のコメントも掲載されています。(2006.06.27) |

| 7月に「松竹大歌舞伎 十八代目中村勘三郎襲名披露 東コース」(6月30日~7月31日各地順演)に出演予定だった中村勘太郎が、怪我のため休演することになりました。これに伴い、以下のように配役が変更されました。 (昼の部)

※詳しくは松竹ホームページをご参照下さい。またこちらに本人のコメントも掲載されています。(2006.06.27) |

| 第12回「日本俳優協会賞」の選考委員会が5月12日(金)に開催され、担当役員の坂田藤十郎副会長・澤村田之助理事と選考委員各氏が昨年4月から本年3月までの推薦結果および本協会役員からの推薦の集計を真剣に検討した結果、「日本俳優協会賞」の受賞者2名、「同・奨励賞」の受賞者1名、「同・功労賞」の受賞者1名が選ばれ、理事会の承認を得て、正式に決定しました。 今回の受賞者は下記の通りです(敬称略)。受賞者には記念品(賞牌)と副賞が贈られます。

表彰式は6月21日(水)に、歌舞伎座夜の部の最初の休憩時間に舞台をお借りして執り行います。 「日本俳優協会賞」についての詳しい説明はこちらをご覧ください。(2006.06.14) |

||||||||||||||||

| 5月31日(水)より、英国とオランダで市川海老蔵・市川亀治郎を中心とした「訪欧歌舞伎公演」が行われます。 今回の公演が行われる英国・ロンドンのサドラーズウェルズ劇場は、1683年に建てられたミュージック・ハウスを起源とする歴史ある劇場で、バレエ公演の劇場として有名です。またオランダ・アムステルダムのスタッツハウブルグ劇場の公演は、同国最大の芸術祭「オランダフェスティバル」への参加という形で行われます。 一行はすでに5月27日(土)に日本を出発し、現地で初日に向けて準備をしています。

※詳細は「成田屋 市川團十郎・市川海老蔵公式Webサイト」内の「公演スケジュール」をご確認ください。(2006.05.31) |

5月24日(水)に、7月歌舞伎座「七月大歌舞伎」(7日~31日)の製作発表記者会見が都内で行われ、同公演に出演予定の坂東玉三郎と市川海老蔵が出席しました。 5月24日(水)に、7月歌舞伎座「七月大歌舞伎」(7日~31日)の製作発表記者会見が都内で行われ、同公演に出演予定の坂東玉三郎と市川海老蔵が出席しました。7月の歌舞伎座は、玉三郎を中心に昼夜にわたり泉鏡花の作品を上演するという画期的な公演となります。泉鏡花(1873~1939)は美しい文章で知られる作家で、その生涯に300を越す作品を書き続けました。『婦系図』『日本橋』など新派でしばしば上演される明治の風俗を強く反映した小説を書く一方で、今回上演される『海神別荘』『天守物語』など超自然界を舞台とした幻想的な戯曲を残しています。玉三郎は昭和48(1973)年2月に中日劇場で『滝の白糸』の主役・滝の白糸を演じて以来数多くの鏡花作品に出演しており、監督として映画『外科室』『天守物語』を撮影したほど縁の深い作家です。 玉三郎は「歌舞伎座でこのような公演ができるのは大変うれしいことです。今までの経験を活かしながら新しいことも勉強し、みんなで精一杯いいものを作るよう努力いたします」と語り、すべての演目で監修または演出を手がけることについて「歌舞伎座という大きな舞台で演じることも考えて、できるだけ簡素な舞台にして作品の持つ純粋さや幻想的な世界観といったものを率直に表現したいと思います。(今回上演するのは)それぞれ別々の作品ですが、その中にある統一感が出せればと考えています」と基本的な考えを示しました。また共演する海老蔵も「以前『海神別荘』の公子を日生劇場で、『天守物語』の図書之助を中日劇場と歌舞伎座でやらせていただきましたが、その時のビデオを見たら恥ずかしい限りで、今回はそうならないようにがんばります。前に丁寧に教わったことを、当然にできるようにしていきたいです」と決意を語りました。 また、同公演に出演予定で今月は中日劇場に出演中の市川門之助・市川右近・市川猿弥・市川笑三郎・市川春猿・市川段治郎からもビデオメッセージが寄せられ、それぞれ鏡花作品に初めて出演することに対する意気込みを語りました。 ※「七月大歌舞伎」の演目・配役については、歌舞伎座ホームページをご参照下さい。(2006.05.25) |

| 6月博多座「十八代目中村勘三郎襲名披露 六月博多座大歌舞伎」(2日~26日)に先立ち、5月29日(月)に「船乗り込み」が行われます。襲名披露を行う中村勘三郎をはじめ出演者たちが船に乗り、博多川(清流公園から博多リバレインまで、約800メートル)を賑やかに下ります。 お近くの方はぜひご覧ください。

※詳細はこちらをご参照下さい。(2006.05.17) |

| 日本橋三越で、「獅童×篠山紀信」写真展と題した中村獅童の写真展を開催中です。 6月に三越劇場(日本橋三越内)で行われる「三越歌舞伎」(2~22日)で『女殺油地獄』の河内屋与兵衛に挑む中村獅童を、写真家・篠山紀信が「歌舞伎」を中心に2年の歳月をかけて撮り下ろした写真が展示されます。

|

| 7月大阪松竹座「坂田藤十郎襲名披露 七月大歌舞伎」(2日~26日)に先立ち、5月17日(水)に同公演昼の部で上演される襲名披露狂言『夏祭浪花鑑』にゆかりの高津宮で「お練り」が行われます。 『夏祭浪花鑑』の「釣船三婦内の場」「長町裏の場」は高津宮夏祭の宵宮の日(現在でも毎年7月17日に行われている)で、三婦の家も高津宮近くにあるという設定になっています。大阪の夏の風物詩として有名な「だんじり囃子」が背景に流れ、舞台の臨場感を出しています。 襲名披露を行う坂田藤十郎をはじめとするお練りの一行は、13:00ごろ正門鳥居前を出発して境内を練り歩き、本殿にて襲名の奉告と成功祈願を行った後、祇園甲部芸妓ご連中による「手打式」が奉納され、14:00過ぎに藤十郎のご挨拶と手締で終了する予定です。お近くの方はぜひご覧ください。

※詳細についてはこちらとこちらもご確認下さい。(2006.05.16) |

| 2006年春の叙勲受章者が4月29日付で発表され、歌舞伎の関係者では長唄唄方の鳥羽屋里長(本名・川原寿夫)さんが旭日小綬章を受章しました。文化財保護に関する功労が認められての受章です。 心よりお祝いを申し上げます。 ※勲章・褒章についての詳しい解説や受章者一覧はこちらをご覧ください。(2006.05.10) |

フランス・パリのオペラ座で、来年3月に「パリ・オペラ座 松竹大歌舞伎公演」と題した初めての歌舞伎公演が行われることが決定し、4月28日(金)に都内で製作発表記者会見が開かれました。 フランス・パリのオペラ座で、来年3月に「パリ・オペラ座 松竹大歌舞伎公演」と題した初めての歌舞伎公演が行われることが決定し、4月28日(金)に都内で製作発表記者会見が開かれました。オペラ座は1875年完成の格式ある劇場で、オペラやバレエの殿堂として知られています。たくさんの彫刻や華美な装飾が施されていることから歴史的建造物としても知名度が高く、また小説『オペラ座の怪人』や小説を原作とした同名のミュージカル・映画の舞台としても有名です。1989年にバスティーユに造られた近代建築のオペラ座と区別するために、設計者シャルル・ガルニエの名を取って「オペラ・ガルニエ」とも呼ばれています。一昨年(2004年)の10月に市川海老蔵が同じパリのシャイヨー宮劇場で行った襲名披露公演が現地で絶賛されたのがきっかけで、この世界有数の名門劇場における初の歌舞伎公演が実現することとなりました。 記者会見にはこの公演に出演する市川團十郎・市川海老蔵・市川亀治郎らが出席。團十郎は「歴史的な一ページを付け加えることができて、こんなにうれしく名誉なことはありません。今回は江戸歌舞伎をコンセプトに演目を選びました。『勧進帳』に代表される、日本人の”仁”や”情け”、日本人の持つ”やさしさ”をアピールしたい。日本の文化を誇って舞台に立ちたいと思います」と熱い思いを語り、海老蔵は「オペラ座の舞台に立てるのは夢のようで、言葉では言い表せないぐらいの喜びと緊張を感じています。来年に向けて精進を重ねていきたいと思います」と意欲を示し、亀治郎は「フランスは芸術を愛する国という印象が強く、そこで歌舞伎を演じられるのは日本人として名誉なことだと思います。生半可な気持ちではつとまらない、真剣勝負のつもりでがんばります」と決意を語りました。また同席したオペラ座バレエ団の芸術監督ブリジッド・ルフェーブルも「シャイヨー宮劇場の公演を見て衝撃を受け、ぜひオペラ座でも歌舞伎を上演してもらいたいと思っていました。市川家の皆様をお招きすることができて、とてもうれしいです。来年の公演を首を長くして待っています」と期待の大きさを語りました。 演目は『勧進帳』『口上』『紅葉狩』(主な配役は下記参照)で、『口上』では襲名披露公演でも評判だったフランス語の口上も行う予定です。

|

平成18年度春の褒章の受章者が発表され、日本俳優協会常任理事の歌舞伎俳優・片岡仁左衛門さんが紫綬褒章を受章しました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。 平成18年度春の褒章の受章者が発表され、日本俳優協会常任理事の歌舞伎俳優・片岡仁左衛門さんが紫綬褒章を受章しました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。仁左衛門さんは今回の受章について「率直に言って、信じられないという気持ちです。自分とは無関係、別世界のものだと思っていたので、とまどっていると同時に評価していただいたことに対する重みも感じています。章の値打ちを下げないよう、さらなる精進・努力が必要だと思っています」と語りました。 今年3月に歌舞伎座で『菅原伝授手習鑑-道明寺』を追善狂言として上演した父・十三代目仁左衛門に対する思いを質問されると「父には仕事に対する姿勢をたたき込まれました。自分は父のおかげで仕事をさせてもらっているようなものです。仕事の面では父、生活の面では母のおかげで今の自分があると思っていますので、受章の知らせを聞いたときにはまっさきに両親に、そしてご先祖様に報告して感謝を捧げました」と答えていました。 関西歌舞伎の不振、大病による1年間にわたる休演など逆境を乗り越えての受章に対する感想については「人生の流れに逆らわず、流れに身を任せながらいい方向に向かうように舵を取っていくということを信条としておりますので、逆境というようなことはあまり考えていません。今日の自分は今日にしかいないので、与えられた仕事を毎回懸命につとめていく、それしかないと思っています」と、穏やかな中にも力強さを感じさせる口調で語りました。 6月歌舞伎座「六月大歌舞伎」(2日~26日)では、昼の部で当たり役の『荒川の佐吉』の佐吉、夜の部で『身替座禅』の奥方玉の井に出演。「今はどんな役をやっていても楽しいです」とますます意欲的な発言も飛び出した仁左衛門さんに、心よりお祝いを申し上げます。 ※勲章・褒章についての詳しい解説は、内閣府「日本の勲章・褒章」ページをご覧ください。(2006.04.28) |

| 小学4~6年生を対象に毎年好評を得ている国立劇場での「歌舞伎鑑賞教室」+ 「バックステージツアー」、江戸東京博物館での「歌舞伎ワークショップ」、そして

小学生自身による「歌舞伎体験教室」の参加者を募集しています。トップクラスの講 師陣による懇切な指導で、歌舞伎を知らないこどもたちも、楽しく遊びながら、ワク

ワクドキドキの歌舞伎ワンダーランドを体験。本物の伝統文化に触れる貴重な機会で す。募集〆切は5月20日。 くわしくは伝統歌舞伎保存会のホームページをごらんください。(2006.04.19) |

| 作家の村上元三(むらかみ・げんぞう)さんが、4月3日(月)午後2時6分、心不全のため東京都世田谷区の病院でご逝去されました。享年96歳。告別式は4月16日(日)午後1時より、東京都台東区上野公園の寛永寺輪王殿第一会場にて執り行われます。喪主は長男の村上慧(むらかみ・さとし)さん。

【略歴】 明治43年東京に生まれる。青山学院卒業。新鷹会理事長。日本演劇協会会員(評議員)。 代表作は『上総風土記』『佐々木小次郎』『次郎長三国志』など。直木賞、NHK放送文化賞、紫綬褒章、勲三等瑞宝章。 長谷川伸門下の逸材で、戦争中に直木賞作家となり、戦後の『佐々木小次郎』で流行作家となる。歌舞伎では『一本刀土俵入』をはじめとする師の名作や新作などの演出を手がける。 (『かぶき手帖』2006年版より) 謹んでご冥福をお祈りいたします。(2006.04.05) |

|

| 2005年度(第62回)日本芸術院賞の受賞者が日本芸術院から発表され、日本俳優協会 会員で歌舞伎俳優の坂東三津五郎さんら10人が同賞を受賞することが決定しました。 日本芸術院賞は、日本芸術院会員以外で卓越した芸術作品と認められるものを制作し た人、および芸術の進歩に貢献する顕著な業績があると認められた人に対して毎年授与される賞で、その中で特に高い業績が認められた人には恩賜賞も併せて授与されま す。三津五郎さんは新作歌舞伎『道玄の月』の演技や平成17年5月歌舞伎座『芋掘長者』の振付・演技などが高く評価されての受賞となりました。 授賞式は6月26日(月)に東京・上野の日本芸術院会館で行われます。 ※日本芸術院賞について、詳しくはこちらもご参照下さい。(2006.03.29) |

| 本協会の平成15年名題資格審査に合格した、中村梅玉一門の中村梅蔵と中村魁春一門の中村歌松が、4月歌舞伎座「四月大歌舞伎 六世中村歌右衛門五年祭」(1日~25日)において名題昇進披露を行います。また、歌松はこれを機に初代中村春花(なかむら・しゅんか)を名のります。 両名のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちら (2006.03.22) |

| 中村梅玉に入門し修業を積んでいた森正琢磨が、4月歌舞伎座「四月大歌舞伎 六世中村歌右衛門五年祭」(1日~25日)において、中村梅丸(なかむら・うめまる)を名のり梅玉の部屋子として披露されることとなりました。 今後の活躍にご期待下さい。 (2006.03.22) |

| 芸術分野で優れた業績を挙げた人に贈られる芸術選奨の2005年度(第56回)受賞者が文化庁から発表され、歌舞伎の関係者では歌舞伎俳優の尾上菊之助さんが文部科学大臣新人賞を受賞しました。昨年7月歌舞伎座の『NINAGAWA十二夜』で三役を演じ分けた表現力などが高い評価を受けての受賞となりました。 ※文化庁芸術選奨についてはこちら(2006.03.22) |

| 作家・演出家の真山美保(まやま・みほ)さんが、3月12日(日)午後11時、老衰のためご逝去されました。享年83歳。通夜・密葬はすでに近親者のみで執り行われ、新制作座劇団葬が4月8日(土)午後1時より、八王子市元八王子の(財)新制作座文化センター劇場で執り行われます。喪主は養子の真山正治(まやま・まさはる)さん。 【略歴】 大正11年東京・牛込に生まれる。日本女子大学卒業。新制作座文化センター理事長。 日本演劇協会会員。日本演出者協会会員。菊池寛賞、東京都文化賞。 父は劇作家・真山青果。歌舞伎では父の『元禄忠臣蔵』や『江戸城総攻』の連作をはじめ、『荒川の佐吉』などの演出を手がける。また、眞山青果賞を制定し、青果作品に出演して優秀な成果をあげた俳優を顕彰し続けた。 (『かぶき手帖』2006年版より) ※真山美保さんの詳しいプロフィールは、こちら 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2006.03.22) |

| 5月歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」(1日~25日)から舞台に復帰することが決まった市川團十郎が、15日(水)に歌舞伎座で復帰会見を行い、昨年8月末に休養・入院を発表して以来久しぶりに元気な姿を見せてくれました。 團十郎は「大変ご心配をおかけいたしましたが、皆様のご支援のおかげで團菊祭で復帰することとなりました。舞台に復帰できるのは無上の喜びです。『外郎売』を楽しんで、和やかな気持ちでつとめたいと思います」と復帰の喜びを語り、現在の心境を「無間地獄から戻ってきたような気持ちです」と表現しました。気になる体調については「今後は定期的な検査は受けますが、治療は必要ないということです。退院後に受けた検査では、病気になる前よりも結果がいいぐらいでまったく問題ないと言われました。体力も元に戻ったとまではいきませんが、60~70%ぐらいは回復していると思います」と回復ぶりをアピールし、「今回は『外郎売』だけで、自分としてはもっとできると思っていますが、欲張ってもいけないのでおいおい出る演目を増やしていくつもりです」と意欲的な発言も出ました。普段の生活についても「体を動かすのが大事ということなので、午前中はストレッチ、午後からは歩いたりしていますが、生活はまったく普通にしています。暴れたり、お酒を飲んだりもできます」ととても元気な様子で語っていました。 (2006.03.16) |

| 先月22日に退院し、現在自宅療養中の市川團十郎が、5月歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」(1日~25日)から舞台に復帰することが決定しました。 昼の部『外郎売』で、外郎売実は曽我五郎をつとめます。「とてもうれしく思っております。成田屋の家の芸である歌舞伎十八番の内の『外郎売』で復帰できますことは、大きな喜びです」との本人のコメントも発表されました。 (2006.03.08) |

| 3月22日(水)より、渋谷・コクーン歌舞伎第七弾『東海道四谷怪談』(3月18日~4月24日)の上演を記念して、十八代目中村勘三郎展「勘三郎への道 十八代目中村勘三郎ワールド」が開催されます。

芸を極めると同時に飽くなき挑戦を続ける十八代目中村勘三郎。その人と芸を、写真パネルや衣裳展示などでご紹介する展覧会です。同時期に上演されるコクーン歌舞伎とあわせてご覧ください。 詳細についてはこちらもご参照下さい。

(2006.03.08) |

| 第27回松尾芸能賞の受賞者が発表され、歌舞伎の関係者では歌舞伎俳優の尾上菊十郎さんが優秀賞、片岡愛之助さんが新人賞をそれぞれ受賞することが決定しました。受賞理由は下記をご覧ください。 この賞は故・松尾國三氏が昭和54年に設立した財団法人松尾芸能振興財団が創設したもので、日本の伝統ある劇場芸能を助成し、文化・芸能の保存、向上に寄与した人に贈られます。授賞式は3月29日(水)18:00より、東京・赤坂の東京全日空ホテルで行われる予定です。 今回の受賞者(8名・1団体)と受賞理由は、以下の通りです。 ◆大賞

◆優秀賞

◆新人賞

◆特別賞

◆研修・助成賞

※「歴代の受賞者一覧」はこちら (2006.03.01) |

| 4月15日(土)より、東京・東銀座の東劇において、シネマ歌舞伎『坂東玉三郎-鷺娘』が上映されます。 大好評だった『野田版 鼠小僧』『野田版 研辰の討たれ』に続く、シネマ歌舞伎の第3弾。迫力のデジタル映像で、歌舞伎座で観るのと同じような臨場感が味わえます。今回はシネマ歌舞伎としては初めての舞踊作品で、坂東玉三郎の『鷺娘』(平成17年5月歌舞伎座収録)と『日高川入相花王』(平成17年10月歌舞伎座収録)が上映されます。 『日高川入相花王』では人形遣いを尾上菊之助、船頭を坂東薪車が勤めます。 詳細については松竹ホームページ「歌舞伎・演劇」もご確認下さい。

(2006.03.01) |

| 急性前骨髄球性白血病再発の疑いにより入院していた市川團十郎が、2月22日に退院

しました。 昨年8月に入院加療の必要があると診断され、半年間の休養を発表した後入院していましたが、入院後の検査結果は良好で、このたび無事退院となりました。 今後しばら くの間は自宅療養を続ける予定で、舞台復帰の時期については未定です。 ※詳細については「成田屋 市川團十郎・市川海老蔵公式Webサイト」の「成田屋通信」もご覧ください。 (2006.02.23) |

| 3月19日(日)まで、香川県高松市の高松市歴史資料館において、第41回特別展「嵐徳三郎の世界」を開催しています。 高松市出身で主に関西歌舞伎で活躍した後、平成12年に亡くなった歌舞伎俳優・七代目嵐徳三郎を偲ぶ展覧会で、歌舞伎の世界に何の縁もなかったひとりの人間が幾多の 辛苦の末に生み出した鮮烈な芸の記憶があらためて紹介されています。常に新しい何 かを求めて前進することを生きがいに、限りない道を一筋に歩んだ生涯を物語る多く の遺品や資料(写真・印刷物・映像・衣装等)によってその業績を広く知っていただ くものです。 詳細はこちらをご覧ください。

(2006.02.22) |

| 日本舞踊市山流六世宗家の市山七十郎(いちやま・なそろう、本名川田實子=かわだ・じつこ)さんが、2月17日午後1時16分、心不全のため新潟市の病院でご逝去されました。享年84歳。葬儀・告別式は2月21日午前10時半から、新潟市本町通の公益社本町にて執り行われました。喪主は長女で市山流家元の市山七十世(いちやま・なそよ、本名川田純子=かわだ・すみこ)さん。

【略歴】 大正10年新潟生まれ。昭和43年市山流六世宗家となる。日本舞踊協会特別参与。平成7年伝統文化ポーラ特賞。9年勲五等瑞宝章。新潟市無形文化財保持者。 由緒ある市山流の伝統を守り、流儀固有の『後面』『三作の万才』(『妹背山』二段目)『加賀屋狂乱』などを伝承。『春調娘七草(はるのしらべむすめななくさ)』は十三代目片岡仁左衛門の要望で片岡我當・片岡秀太郎・澤村田之助らによって上演された。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2006.02.22) |

| 3月25日(土)より、早稲田大学演劇博物館において「六世中村歌右衛門展~当り役を中心に~」が開催されます。 平成13年3月31日に亡くなって、今年で5年目となる六世中村歌右衛門。今年4月には歌舞伎座で「六世中村歌右衛門五年祭」の興行も行われる、言わずと知れた戦後の名女方です。生前にご本人より演劇博物館に寄贈された貴重な品々で、六世歌右衛門の面影を偲ぶ展覧会です。

※詳細は早稲田大学演劇博物館ホームページ内「企画展示」をご覧ください。 また3月24日(金)に、中村魁春を講師として、この展覧会に関連した演劇講座「六世中村歌右衛門を語る」が開催されます。

※詳細は早稲田大学演劇博物館ホームページ内「イベント案内」をご覧ください。 (2006.02.15) |

| 2月22日(水)に、新橋演舞場においてシネマ歌舞伎『野田版 研辰の討たれ(のだばん とぎたつのうたれ)』が上映されます。 『野田版 研辰の討たれ』は木村錦花原作の『研辰の討たれ』を演出家・野田秀樹が新しい視点で書き直した作品です。平成13年8月に歌舞伎座で初演され大評判となり、昨年(平成17年)5月に歌舞伎座の十八代目中村勘三郎襲名披露興行でも再演されました。今回上映されるのは昨年の舞台を映画化したもので、迫力あるデジタル映像を大型のスクリーンで上映することで、歌舞伎座の舞台を生で観るのと同じような臨場感が味わえます。舞台を観られなかった方はもちろん、観たという方でも十分に楽しめる映画です。 詳細については松竹ホームページ「歌舞伎・演劇」もご確認下さい。

(2006.02.04) |

| 歌舞伎や『辰巳巷談』『子午線の祀り』など数多くの舞台で美術を手掛け、昭和58年に紫綬褒章を受章した舞台美術家の織田音也(おだ・おとや)さんが、1月25日午後11時45分、心不全のため神奈川県横須賀市内の病院でご逝去されました。享年85歳。 故人の遺志により葬儀は行われず、しのぶ会が4月6日に東京・台東区谷中の安立院で行われます。喪主は妻の千代子さん。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2006.02.04) |

| 第24回(平成17年度)京都府文化賞の受賞者が発表され、日本俳優協会副会長で歌舞伎俳優の坂田藤十郎さんら5名が特別功労賞を受賞しました。 京都府文化賞は京都文化の振興に寄与し多大な功労のあった人や、文化の各分野で優れた業績を挙げ京都の文化・芸術の向上に功績があった人を京都府が表彰するもので、特別功労賞は京都文化の高揚・発展に顕著な功績があった人に贈られます。藤十郎さんは昨年12月に京都南座において上方歌舞伎の大名跡・坂田藤十郎を231年ぶりに復活襲名したことが高く評価されました。 授賞式は1月23日(月)、京都市上京区の京都府公館「レセプションホール」で行われます。 (2006.01.18) |

| 第5回朝日舞台芸術賞の受賞者が発表され、歌舞伎俳優の尾上菊之助さんが寺山修司

賞を受賞しました。 朝日舞台芸術賞は舞台作品を総合的に展望し優れた成果・業績を顕彰するため平成13(2001)年に創設されました。多彩な才能が結集する舞台芸術の新たな可能性の発掘を目指すもので、毎年1月から12月までの1年間に日本国内で上演された舞台芸術が対象となります。寺山修司賞は将来が嘱望される新鋭で清新さあふれる個人・団体に対して贈られる賞で、菊之助さんは昨年7月にシェイクスピア原作・蜷川幸雄演出の『NINAGAWA十二夜』を歌舞伎座で上演するなど歌舞伎の可能性を広げる活動をしたことが評価されました。 贈呈式は1月31日(火)、東京・虎ノ門のホテルオークラで行われます。 (2006.01.18) |

| 演劇評論家・演出家の戸部銀作(とべ・ぎんさく)さんが、1月7日(土)午後4時20分、呼吸器不全のためご逝去されました。享年85歳。葬儀は1月15日(日)午前11時より東京・新宿区上落合の落合斎場にて執り行われます。喪主は長男の戸部和久(とべ・かずひさ)さん。 【略歴】 大正9年東京・豊島区生まれ。早稲田大学卒。同大学演劇博物館、国立文化財研究所、国立劇場演出室長、のち平成15年まで国立劇場参与。日本演劇協会会員(評議員)。脚本・演出『雷神不動北山桜』『義経千本桜』など多数。著書「歌舞伎の演技」「歌舞伎のみかた」。紫綬褒章、勲三等瑞宝章。 歌舞伎の演出・補綴の第一人者。古典、復活、新作とすべてのジャンルにわたる。市川猿之助の宙乗りを初めて発案した仕掛人としても知られる。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2006.01.11) |

|