2004年分

2006年分

2008年(昨年)分

|

2003年分 2004年分 |

|

2005年分 2006年分 |

|

2007年分 2008年(昨年)分 |

|

2009年分 |  |

|

| 日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・嵐冠十郎(あらし・かんじゅうろう)さんが、平成20年12月22日(月)午前11時17分ご逝去されました。享年82歳。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 ※冠十郎さんの芸歴などはこちらのページをご覧ください。 (2008.12.27) |

歌舞伎公式データブック『かぶき手帖』の最新版が間もなく完成、来年1月に発売開始です。日本俳優協会では発売に先がけて、本日より『かぶき手帖2009年版』通信販売の予約受付を開始します。 歌舞伎公式データブック『かぶき手帖』の最新版が間もなく完成、来年1月に発売開始です。日本俳優協会では発売に先がけて、本日より『かぶき手帖2009年版』通信販売の予約受付を開始します。このホームページからお申し込みの方には、日本俳優協会が送料を負担する「送料無料キャンペーン」を期間限定で実施します。バックナンバーも発売中ですので、この機会をぜひご利用ください! 『かぶき手帖』の通信販売についてはこちらをご覧ください。 『かぶき手帖 2009年版』のチラシはこちらをご覧ください。 最新最強の歌舞伎公式データブック『かぶき手帖2009年版』は……

|

本協会は歌舞伎座で開催したチャリティーサイン会の収益金等を「NHK歳末たすけあい」「NHK海外たすけあい」に寄付しました。義援金は12月22日(月)、本協会の中村芝翫会長が東京・渋谷のNHKを訪問し、福地茂雄NHK会長に手渡しました。

本協会は歌舞伎座で開催したチャリティーサイン会の収益金等を「NHK歳末たすけあい」「NHK海外たすけあい」に寄付しました。義援金は12月22日(月)、本協会の中村芝翫会長が東京・渋谷のNHKを訪問し、福地茂雄NHK会長に手渡しました。

今回の義援金は「歳末たすけあい」に100万円、「海外たすけあい」に50万円、合計150万円となります。これらは東京都共同募金会、日本赤十字社を通じてさまざまな社会福祉活動に役立てられます。 最後になりましたが、チャリティーサイン会にご協力いただいた皆様方に、厚く御礼を申し上げます。 (2008.12.24) |

12日のサイン会の模様 「NHK歳末たすけあい」協力のための歌舞伎俳優によるチャリティーサイン会を、12月12日(金)・13日(土)に歌舞伎座にて開催しました。 両日とも昼の部のみの開催で、12日は1回目の休憩時間に市川染五郎・市川段四郎・坂東彦三郎が、2回目の休憩時間に市川男女蔵・市川高麗蔵・片岡市蔵・中村松江が、13日は1回目の休憩時間に中村福助・坂東彦三郎・坂東彌十郎が、2回目の休憩時間に市村家橘・大谷友右衛門・中村東蔵・坂東秀調がサイン会に参加しました(五十音順)。 また同時に、出演俳優直筆のサイン色紙や絵の色紙、隈取の販売も行われました(こちらは夜の部も開催)。 (2008.12.17) |

| 「NHK歳末たすけあい」協力のための歌舞伎俳優によるチャリティーサイン会を、12月12日(金)・13日(土)に歌舞伎座にて開催いたします(今回は国立劇場・南座での開催はありません)。

両日とも昼の部の休憩時間に、歌舞伎俳優がロビーで色紙にサインをいたします。サインのための色紙は当日、開催する休憩時間に販売するものに限ります。プログラム・その他持込のものへのサインはお断りいたします。誰が参加するかは、当日のお楽しみとさせていただきます。 また、歌舞伎俳優直筆の絵やサインが描かれた色紙などを、同日昼の部・夜の部の開演前と休憩時間に販売いたします(売り切れ次第終了)。どのような品物が販売されるかは、こちらも当日のお楽しみとさせていただきます。 歳末たすけあいの寄付金募集のための催しなので、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。 (2008.12.08) |

12月1日(月)、歌舞伎座十二月興行「歌舞伎座百二十年 十二月大歌舞伎」(2~26日)の初日に先立ち、昼の部で上演される『佐倉義民伝』の成功祈願が歌舞伎座で行われました。成功祈願は『佐倉義民伝』が上演されるたびに行われていますが、今回は「歌舞伎座百二十年」の掉尾を飾る行事として、はじめて報道陣に公開されました。 成功祈願には『佐倉義民伝』に出演する松本幸四郎・中村福助・市川染五郎が出席。 まず主人公・木内宗吾(佐倉宗吾)が祀られている千葉県佐倉市の「宗吾霊堂」による出開帳の法要が行われ、その後出演者三人のインタビューとなりました。 24年ぶりに宗吾を演じる幸四郎は「24年ぶりというのはまるで夢みたいで、気持ちも新たにとりくみたいと思います。ご存じない方はこの物語を作られたものだと思っているようですが、宗吾様は実在した人物で、それを思うと胸がいっぱいになります。 今では宗吾様のように己を捨てて人のために尽くすという人が少なくなっていますが、かつての日本人にはこういう人がいたんだ、ということを心の中に刻んでいただければうれしいです」とこの芝居にかける熱意を語りました。 また宗吾の女房おさんを演じる福助は「幸四郎兄さんのパワーに圧倒されている感じがしますが、一生懸命つとめます。また夜の部の『籠釣瓶花街酔醒』は歌右衛門の叔父に教わったもので、ずっと叔父と幸四郎兄さんのお父様の白鸚さんが組んでやっていたものだと思うと、いろいろな思いがいたします。昼夜ともに一生懸命がんばります」とこちらも熱っぽく語り、将軍徳川家綱を演じる染五郎は「武士としてこれ以上はないという位の高い役で、見守っていただきながらつとめます。来年一月から『歌舞伎座さよなら公演』が始まりますが、私が初舞台を踏んだ劇場ですし、やはり寂しい思いでいっぱいで、一日一日を大事にしたいです。まずはその前の、今年一年の締めくくりをしっかりとつとめます」と意欲をにじませていました。 (2008.12.03) |

11月6日(木)に、平成20年度文化庁長官表彰の表彰式が文部科学省で行われ、歌舞伎関係では、歌舞伎俳優で女方のベテラン中村歌江さん、歌舞伎大道具の後藤芳世さん が表彰を受けました。 この表彰は、永年にわたり文化活動に優れた成果を示し、わが国の文化の振興に貢献された方々を表彰するものです。中村歌江さんは『永年にわたり、歌舞伎俳優の女方として幅広い脇役で活躍し、重要無形文化財「歌舞伎」の保存・伝承に多大の貢献している』という功績で、また後藤芳世さんは『永年にわたり、歌舞伎大道具(背景画)製作技術者として大道具の製作に従事し、重要無形文化財「歌舞伎」の保存・伝承に多大の貢献をしている』という功績が高く評価されました。お二人のほか、歌舞伎の演出家としても活躍されている寺崎裕則さん、上方落語の笑福亭仁鶴さん、大衆演劇の浅香光代さんなども、一緒に表彰されました。 歌江さんはベテランの脇役女方として活躍されているほか、知る人ぞ知る声色の名手として「俳優祭」のスターでもあります。また後藤芳世さんは歌舞伎座の絵師のリーダーとして、歌舞伎の伝統的な舞台美術に精通され、後進の指導をされています。お二人の晴れの表彰に拍手を送りたいと思います。 写真左:感謝状を授与される中村歌江さん 写真右:表彰を喜ぶ中村歌江さん(右)と後藤芳世さん(左) (2008.11.12) |

| 11月15日(土)から、早稲田大学演劇博物館において、企画展示「三代目坂東三津五郎展-その足跡と衣裳-」が開催されます。 三代目坂東三津五郎(1775~1831)は、文化文政期を代表する名優の一人です。幅広い役柄に秀でましたが、特に実事(篤実で、思慮分別を備えた立役)と所作事(舞踊)では追随を許さない芸を築き上げました。その舞台は江戸の観客に圧倒的な支持を得、秀麗な風貌体格は、数えきれぬほど出版をみた錦絵に偲ぶことができます。また、その踊りに魅かれて多くの弟子が生まれ、現在では日本舞踊坂東流の流祖としても名を残しています。 演劇博物館には、錦絵や台本だけでなく、三津五郎が着用したと伝承をもつゆかりの衣裳が保管されています。現存する江戸時代の歌舞伎衣裳は希少であり、これらの公開を中心に、三代目三津五郎の足跡と生涯を振り返ります。

また、会期中の12月18日(木)に、坂東三津五郎を講師に招いて、関連演劇講座「三代目三津五郎の芸を探る」が開催されます。

※企画展・演劇講座とも、詳細はこちらのページでご確認ください。 (2008.11.12) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平成20年度秋の叙勲・褒章受章者が発表され、日本俳優協会理事の歌舞伎俳優・中村勘三郎さんが紫綬褒章を受章しました。 晴れの受章に心よりお祝いを申し上げます。 (2008.11.05) |

| 歌舞伎美人ホームページでは、「大人の休日倶楽部」 presents「中村富十郎 歌舞伎に縁ある地を訪ねて(仮)」への参加募集を行っております。 ※応募方法など、詳細はリンク先のページをご参照ください。 文化功労者に選出され、11月は『船弁慶』、12月は『名鷹誉石切(なもたかしほまれのいしきり)』に出演する富十郎のトークイベントが、12月9日(火)に開催されます。演目についてのホットな情報、とっておきのお話を伺うこともできる貴重な機会となりそうです。ぜひ、ふるってご応募ください。 (2008.11.05) |

平成20年度の文化功労者が発表され、日本俳優協会理事の歌舞伎俳優・中村富十郎さんが文化功労者に選ばれることが決定しました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。 平成20年度の文化功労者が発表され、日本俳優協会理事の歌舞伎俳優・中村富十郎さんが文化功労者に選ばれることが決定しました。これを受けて、歌舞伎座で記者会見が行われました。

富十郎さんは今回の発表について「今回の文化功労者、大変ありがたいと思っております。諸先輩のお知恵、またそれを囲む皆様方のご助言、親、そして支えてくれた周りの人のお陰と思っています。 私も80歳になるので、また初心にかえって、そして、昔から言われているように"芸は死ぬまで勉強"です。今になって気がつく事が一杯ございます。それも合わせてますます先輩から言われた良いことを、若い人に伝えていきたと思っております。 」と感想を述べました。 印象に残った舞台を尋ねられると「やっぱり『二人椀久』でしょうか。昭和30年から31年にかけ、母(吾妻徳穂)とヨーロッパ・アメリカ公演に行き、初めて踊りましたが上手くいかず随分ひどく言われ、日本に帰りたくなりました(笑)。その後、雀右衛門兄さんと何度もご一緒し、パリでも踊らせていただきました。最初はうまくいかず、踊りたくないとおもった踊りが、段々と舞台を重ねていくうちに、一番想い出深いものになるなんて、芸はなかなか自分の思い通りにならないものですね」と語り、これからの目標について尋ねられると「近くは11月の『船弁慶』、12月の『名鷹誉石切』、そして来年は私の研究会「矢車会」で『勧進帳』と『連獅子』をやらせていただきます。さらに将来の夢として、聖徳太子を讃える演目を、本興行で1つ、それとは別に、新しい演出で一つぜひ実現したいと思っています」と熱く語っていました。 またご自身の体調について尋ねられると「進化論のダーウィンが捕まえた亀は175歳まで生きたとか。日本人は100歳が当たり前になってきているので、それを目標としたら最高の笑い話でしょ(笑)。今は長生きをするのが使命。長男の鷹之資を甲羅の上に乗っけていくにはそれくらいの気概がないと!」と語り、会場を笑わせていました。 文化功労者の顕彰式は、11月4日(火)に東京・虎ノ門のホテルオークラで行われます。 (2008.10.29) |

| 本協会の平成12年名題資格審査に合格した片岡仁左衛門一門の片岡松三郎が、11月歌舞伎座「歌舞伎座百二十年 吉例顔見世大歌舞伎」(1日~25日)において名題昇進披露を行います。また、これを機に初代片岡仁三郎(かたおか・にさぶろう)を名のります。 今後のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちらをご覧ください。 (2008.10.29) |

| 10月20日(月)に、歌舞伎座の平成21年1月から22年4月までの16ヶ月間の公演が、歌舞伎座「さよなら公演」として興行されることが発表されました。 現在の歌舞伎座は22年4月の公演をもって終了となり、新たに劇場とオフィス棟を併せ持つ複合建物が建設される予定となっています。再開発計画及び建物の概要等については、来年1月中旬に発表される予定です。 詳細については、松竹ホームページや「歌舞伎美人」ホームページをご参照ください。 (2008.10.22) |

|

10月25日に、中村京蔵が主催する舞踊の会「中村京蔵舞踊の夕べ」が開催されます。 この公演の詳細については、中村京蔵ホームページの「お知らせ」をご確認ください。 チケットのお申し込みはこちら。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

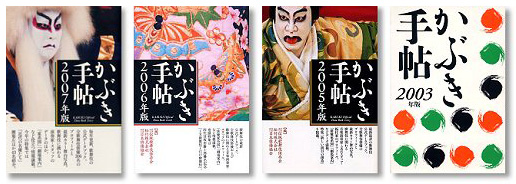

「松竹歌舞伎検定」開催を記念して実施中の書籍通販「送料無料キャンペーン」。当ホームページで『かぶき手帖』『松竹歌舞伎検定公式テキスト』を代金先払いでご注文の方に限り、送料無料で商品をお届けしています。ご好評いただいているこのキャンペーンも10月15日(水)ご注文分で終了となりますので、お申し込みはお早めにどうぞ。 ※『かぶき手帖』バックナンバー(2003年版、2005年版、2006年版)へのご注文も対象です。こちらのページからご注文いただけます。 なお、『かぶき手帖2008年版』『松竹歌舞伎検定公式テキスト』が公式テキストの 「松竹歌舞伎検定」の申し込み締切も10月15日(水)です。受験を希望される方はお早 めにお申し込みください。 こちらのページからお 申し込みいただけます。 ※「歌舞伎美人」ホームページでは「歌舞伎検定ナビ」ページを開設し、Q&A方式で「松竹歌舞伎検定」について分かりやすく解説しています。ぜひ一度ご覧ください。 (2008.10.08) |

|

本協会の平成19年名題資格審査に合格した澤村田之助一門の澤村紀義が、10月歌舞伎座「歌舞伎座百二十年 芸術祭十月大歌舞伎」(2日~26日)において名題昇進披露を行います。また、これを機に五代目澤村宇十郎(さわむら・うじゅうろう)を名のります。 今後のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちらをご覧ください。 (2008.10.01) |

|

11月24日(月・休)に実施される「松竹歌舞伎検定」の申し込みが現在行われています。 「松竹歌舞伎検定」は松竹株式会社の主催で、歌舞伎に関するあらゆる知識を問う初の試みです。今回は4級の試験が実施され、受験料は5,500円となっています。会場は東京の明治大学和泉キャンパスで、受験者多数の場合は第二会場(東京都内の大学)を設定する場合もあります。試験時間は60分で、マークシート四者択一方式の全80問。受験資格は特になく、どなたでも受験可能です。 申し込み方法など、詳しくはこちらのページをご覧下さい。申し込み締切は10月15日(水)です。 問題の80%以上が公式テキスト『松竹歌舞伎検定公式テキスト』『かぶき手帖2008年版』の2冊から出題されます。これらのテキストは、当ホームページから送料無料(期間限定)でお求めいただけます。こちらのページをご覧ください。 (2008.09.26) |

|

9月16日(火)に第20回高松宮殿下記念世界文化賞の受賞者が発表され、日本俳優協会副会長の歌舞伎俳優・坂田藤十郎さんら5名が同賞を受賞することが決定しました。 この賞は財団法人日本美術協会によって昭和63年に創設されたもので、絵画、彫刻、建築、音楽、演劇・映像の各分野で世界的に顕著な業績をあげた芸術家に毎年授与されます。今年度の授賞式は10月15日(水)に東京・元赤坂の明治記念館で行われる予定です。 ※世界文化賞の詳細および他の受賞者については、こちらのページをご覧ください。 (2008.09.24) |

|

平成20年度・第28回伝統文化ポーラ賞の受賞者が発表され、日本俳優協会常任理事の歌舞伎俳優・中村吉右衛門さんが大賞を受賞しました。歌舞伎の継承・発展に尽くしたことが評価されての受賞となりました。 伝統文化ポーラ賞の詳細については、こちらをご参照ください。 (2008.09.03) |

|

|

11月29日に、「片岡仁左衛門 親子三代特別公演」が、大阪に開場するサンケイホールブリーゼで開催されます。 今秋、大阪・西梅田再開発計画の一環として「サンケイホールブリーゼ」が開場する記念の公演のひとつで、片岡仁左衛門・片岡孝太郎・片岡千之助の親子三代競演、そして実に25年振りに上演される、仁左衛門がすべての登場人物を一人で演じ分ける『聴く 勧進帳』が話題の公演です。圧倒的な演技力を持つ仁左衛門の至芸をご堪能ください。 詳細はこちらのページもご確認ください。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

坂東竹三郎一門による勉強会「竹登会」の第五回公演が、9月7日に開催されます。 今回は「歌舞伎と音楽の競演」として、75年振りの上演となる珍しい演目『涙の四ッ辻』を上演した後、竹三郎子息のギタリスト・岡崎泰正による初のコンサートが開催されるという、興味深い公演です。特別出演の落語家・桂九雀など、多彩な共演者も 楽しみです。

|

||||||||||||||||||||||||||||

第十四回「日本俳優協会賞」の表彰式が、7月10日(木)に大阪松竹座の昼の部の幕間に舞台上で行われました。今回は、受賞者4名のうち大阪松竹座出演中の中村鴈乃助と片岡當十郎が出席しました(「日本俳優協会賞」の詳細はこちらをご覧ください)。 表彰式は、『春調娘七種』の終わったあと、司会の鈴木治彦氏が花道に登場し「脇役の方たちはふだん賞とはあまり縁がないので、この賞はたいへんみなさんの励みになっていると思います。このような賞が十四回も続いているのはとてもすばらしいことで、今後も続けていっていただきたいと思います」と賞の趣旨を述べました。続いて、今回のプレゼンターをつとめる坂田藤十郎副会長と澤村田之助担当理事、受賞者2名が舞台上に登場し、賞牌と副賞が両名に授与されました。 受賞者インタビューでは、鴈乃助が女方芸の修業について尋ねられて「(師匠の坂田藤十郎の方を見て)女方のいいお手本が近くにいますから、少しでも近づけるよう努力していきたいと思います」と答えました。當十郎は師匠の十三代目片岡仁左衛門が晩年に目を悪くした後、師匠の化粧を担当していたことを紹介されて「その日々の中で細かい眉の描き方など多くのことを教わり、たいへんありがたいことだったと思っています」と答えていました。その後藤十郎のご挨拶、田之助の音頭による手締めが行われ、式は滞りなく終了しました。 なお、田口守・山崎咲十郎への表彰は7月22日(火)に歌舞伎座貴賓室で行われます。 (2008.07.12) |

|

坂田藤十郎が付人を募集しています。男女・年齢不問。詳細は面談の上決定します。 応募の方は、下記にご連絡ください。 アロープロモーション 電話:03-5565-1661 ※応募は締め切りました (2008.07.09) |

|

第14回「日本俳優協会賞」の選考委員会が5月23日(金)に開催され、担当役員の坂田藤十郎副会長・澤村田之助理事と選考委員各氏が昨年4月から本年3月までの各選考委員と本協会役員の推薦結果の集計を真剣に検討した結果、「日本俳優協会賞」の受賞者2名、「同・奨励賞」の受賞者1名、「同・功労賞」の受賞者1名が選ばれ、理事会の承認を得て正式に各受賞者が決定しました。 表彰式は7月10日(木)、大阪松竹座の昼の部第一休憩に行われます。大阪松竹座出演中の坂田藤十郎副会長と澤村田之助より、同座出演中の中村鴈乃助・片岡當十郎両名に記念品(賞牌)と副賞が贈られます。田口守・山崎咲十郎両名については、7月中に東京で会長の中村芝翫より授与を行う予定です。 今回の受賞者は以下の方々です(敬称略)。

「日本俳優協会賞」についての詳しい説明、および過去の受賞者はこちらでご覧ください。 (2008.07.09) |

||||||||||||||||||

|

京都造形芸術大学舞台美術研究センター主催の上方和事研究会シンポジウム+実験上演「元禄期初代坂田藤十郎の和事舞台復活」が、9月23日に開催されます。 上方和事研究会では、上方和事の研究と元禄期における坂田藤十郎の和事復活をめざして三年にわたり研究会を重ねてきました。その成果を、シンポジウムと実験上演を通じて発表します。研究者と実技者との共同作業で、初代坂田藤十郎の幻の舞台『夕霧七年忌』の復元を試みます。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(社)伝統歌舞伎保存会より、『戦後歌舞伎の俳優たち』が発行されました。 本書は、伝統歌舞伎保存会が文化庁からの委託調査の報告書として若干部数を制作し、関係方面に配布したものです。内容は、戦後歌舞伎を担った俳優185名(主役級からわき役まで幅広く網羅)のプロフィールと生没年月日、芸歴、受賞歴などの詳細データなどです。プロフィールはすべて書き下ろしで、データもすべて原拠に当たって再調査してあります。巻末の【芸名索引】は過去に名のった芸名まで網羅し、【姓から引く】【名から引く】の二通りの索引を併載。さらに貴重な舞台写真374枚と、上演データつき【写真リスト】も掲載されています。今までに無かった貴重な資料として、歌舞伎研究者・愛好者必読の書といえましょう。 伝統歌舞伎保存会ではこのたび、頒布を希望される方のご要望に応えるために、実費でこの書籍を頒布することにしました。残部数が少ないので売り切れの節はご容赦ください。一般書店での販売はいたしません。 詳細およびご購入に関しては、伝統歌舞伎保存会のページをご参照ください。 (2008.06.25) |

|

坂東玉三郎が、自身が出演しているシネマ歌舞伎『ふるあめりかに袖はぬらさじ』の上映を記念して、大阪・梅田の梅田ピカデリーで舞台挨拶を行います。 『ふるあめりかに袖はぬらさじ』は昭和47年に中日劇場の文学座公演で初演され、お園役はこの初演時につとめた杉村春子の代表的な当たり役として知られてきました。 玉三郎は昭和63年に初めてこの役に挑み、以後繰り返し上演してきました。今回のシネマ歌舞伎は、昨年(平成19年)12月に歌舞伎座で初めて歌舞伎として上演された時の舞台を映像化したもので、豪華配役が話題となった大舞台です。現在は東京・築地の東劇、名古屋のミッドランドスクエアシネマで上映されていますが、6月21日(土)からは梅田ピカデリーでも上映されます。その記念として、急遽玉三郎による舞台挨拶が行われることが決定しました。

※止むを得ない事情により、舞台挨拶が中止になることもございます。あらかじめご了承ください。 ※全席指定制につき、販売予定枚数終了の場合は、ご容赦ください。また当日別枠でのご用意もございません。 チケットのお求めなど、詳細はこちらをご覧ください。 (2008.06.18) |

||||||||||||||||

| 中村芝雀と落語家の林家正雀によるイベント「第三回すずめ二人會-夏の巻-」が、7月4日に開催されます。 このイベントは落語と歌舞伎が共演する「掛け合い噺」を上演する珍しい趣向のもので、第1回は昨年3月27日、「すずめ二人會-春の巻-」と題して東京都千代田区の内幸町ホールで開催されました(掛け合い噺『芝浜』を上演)。これが大変好評だったため、昨年8月24日に早くも「すずめ二人會-夏の巻-」と題して第2回を開催(掛け合い噺『真景累ヶ淵-豊志賀-』を上演)、そして今回第3回の開催が実現しました。今回は正雀による落語『怪談牡丹燈籠-お札はがし-』の後、掛け合い噺『怪談牡丹燈籠-栗橋宿-』が上演される予定です。前回と同様『怪談牡丹燈籠』の原作者である三遊亭円朝の菩提寺・全生庵で開催され、全生庵の住職と芝雀、正雀の3人による鼎談も行われるという、盛りだくさんの内容となっています。 この公演の詳細については、中村芝雀オフィシャルウェブサイトもご確認ください。 チラシはこちら(PDFファイル) 。

|

||||||||||||||||||||||

|

毎年恒例の若手俳優たちによる勉強会が、今夏も開催されます。ふだん大きな役を演じる機会が少ない若手俳優たちが、はりきって大役に挑む貴重な機会です。真夏の熱演にどうぞご期待ください。 配役など詳しい情報や、チケットの購入については各リンク先をご覧ください。 ・第10回音の会

・第18回上方歌舞伎会

・第14回稚魚の会・歌舞伎会合同公演

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

第12回坪内逍遙大賞の受賞者が5月22日(木)に発表され、日本俳優協会常任理事の歌舞伎俳優・中村吉右衛門さんが同賞を受賞することが決定しました。 坪内逍遙大賞は岐阜県美濃加茂市が平成6(1994)年に創設した賞で、同市の出身で新歌舞伎の祖としても知られる明治の文豪・坪内逍遥の功績を讃えるものです。平成16(2004)年以降は隔年で賞が贈られることになっていましたが、昨年から同市と早稲田大学が連携してそれぞれ1年ごとに大賞を贈ることになり、結果的に再び坪内逍遙の名を冠した賞が毎年贈られるようになりました。 授賞式は7月8日(火)に、美濃加茂市文化会館で開催される予定です。 (2008.05.28) |

|

早稲田大学の生涯学習機関である早稲田大学エクステンションセンターで、歌舞伎の初心者を対象とした入門講座「歌舞伎と江戸ファッション」が開設されます。 この講座では、流行やファッションなどの視点から歌舞伎の美意識にアプローチします。歌舞伎は残酷な殺戮シーンや血や泥の色さえも美しさに転化してしまい、「卑近美(ひきみ)」という言葉でも表現されました。常識や宗教的規範からあえて逸脱した「傾奇(かぶき)」の発想がいかに当時の流行を牽引し、いまなお我々の文化に影響を与え続けているかを探ります。講座中、一度は歌舞伎俳優や演奏者を招いてお話を伺うことを予定しています。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

尾上菊之助が声優に初挑戦した映画『ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛』が、5月21日(水)より全国で公開されます。 原作の『ナルニア国物語』は、神秘の国「ナルニア」を舞台とした2555年もの年月を、全7巻にわたって描いた壮大なファンタジーストーリーです。長らく映像化は不可能とされてきましたが、2006年に『第1章:ライオンと魔女』が公開され大ヒットを記録、今回待望の第2章が公開されることになりました。菊之助は主役のカスピアン王子役の日本語吹き替えを担当します。 映画の詳細や上映館情報は、公式ホームページでご覧下さい。 また東京の映画館「丸の内ピカデリー1」では、公開初日の初回放映(午前9時~)終了後に菊之助らが出演する舞台挨拶が行われる予定です。 (2008.05.14) |

|

5月17日(土)より、早稲田大学演劇博物館において、企画展示「六世尾上梅幸展-近代の名女形-」が開催されます。 六世尾上梅幸(1870~1934)は、明治・大正・昭和初期にかけての歌舞伎を彩った名女形でした。少年期より五世尾上菊五郎の養子として厳しく技芸をしこまれ、養父没後は東京の大歌舞伎を代表する一人として活躍を続けます。やがて明治44年(1911)初開場した帝国劇場の専属俳優となり、その優れた芸と人格によって一座を統率し、歌舞伎座を本拠とする五世中村歌右衛門と並び称される名優となりました。 艶麗で、情のこまやかな女形として賞賛を集めるだけでなく、立役や変化、幽霊をも含む音羽屋の芸も継承し、絶賛を博した六世梅幸。没後久しいときを経て、演劇博物館に所蔵されている遺愛の品々を展示し、その生涯を振り返ります。

また、会期中の6月4日(金)に、雑誌「演劇界」元編集長の秋山勝彦氏、東京藝術大学名誉教授・東京文化財研究所名誉研究員の横道萬里雄氏を講師に招いて関連演劇講座が開催されます。

※企画展・演劇講座とも、詳細はこちらのページでご確認ください。 (2008.05.08) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

平成20年度春の褒章・褒章受章者が発表され、日本俳優協会理事の歌舞伎俳優・中村 魁春さんが紫綬褒章を受章しました。 他に歌舞伎の関係者では、床山の鴨治歳一(かもじ・としかず)さんが旭日双光章を 受章しました。 晴れの受章に心よりお祝いを申し上げます。 (2008.04.30) |

|

本協会の平成19年名題資格審査に合格した市川團十郎一門の市川新七が、5月歌舞伎座「歌舞伎座百二十年 團菊祭五月大歌舞伎」(2日~26日)において名題昇進披露を行います。また、これを機に四代目市川新十郎を名のります。 今後のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちらをご覧ください。 (2008.04.30) |

日本俳優協会理事の歌舞伎俳優・中村富十郎さんが、今年1月に中国芸術研究院の名誉教授に推薦されました。これを受けて、4月16日(水)に中国・北京の中国芸術研究院で名誉教授証書の授与式が執り行われました。

日本俳優協会理事の歌舞伎俳優・中村富十郎さんが、今年1月に中国芸術研究院の名誉教授に推薦されました。これを受けて、4月16日(水)に中国・北京の中国芸術研究院で名誉教授証書の授与式が執り行われました。中国芸術研究院は中華人民共和国芸術理論研究部門の最高学府で、現在全国の総合的な芸術科学研究機関として12の研究所と8ヶ所の独立した研究室・研究センターを有し、また芸術研究の優れた人材を養成する研究生部と総合資料館及び文化芸術出版社も有しているという大きな研究機関です。その由緒ある機関の名誉教授に推薦された富十郎さんは、授与式に出席するため4月15日に訪中、歓迎パーティーを経て翌16日に授与式に臨みました。 式には中国芸術研究院院長の王文章氏をはじめ、梅葆玖氏・王金■氏・李光氏ら中国戯曲会を代表する名優たちも多数出席し、華やかに執り行われました。式の終了後、約1時間20分にわたり研究生院の学生らに向けた講義も行われました。 (■=王偏に路) (2008.04.23) |

|

4月26日(土)に、千葉県の成田山新勝寺で、「成田山開基一〇七〇年祭記念大開帳」の記念行事のひとつとして市川團十郎・海老蔵親子による奉祝参拝(お練り)が行われます。 お練りの行列は午後1時にJR成田駅の駅前口をスタート、表参道を練り歩き、2時15分に大本堂に到着後歓迎式が行われる予定です。午後6時からは奉納演舞として、團十郎・海老蔵が大本堂正面の特設舞台で『連獅子』を踊ります。お練り・奉納演舞とも、立見になりますがどなたでも自由にご覧いただけます。 またそれに先立ち、午前11時20分に京成上野駅を出発する京成スカイライナー19号が「成田屋号」として運転されます。12時12分に京成成田駅に到着予定です。 詳細は成田山新勝寺の開基一〇七〇年祭記念大開帳ページでご確認ください。 (2008.04.16) |

|

4月30日(水)19:00より、熊本城内の特設ステージで「坂東玉三郎特別舞踊公演」が開催されます。 昨年(平成19年)が熊本城築城400年にあたり、一昨年の12月から「築城400年祭」として、プロローグからエピローグまで全7章にわたるさまざまなイベントが開催されてきました。そのエピローグのイベントの一環として、坂東玉三郎の舞踊公演が行われることになりました。立見になりますが、入場無料で自由にご覧いただけます(椅子席の整理券申込は締切られています)。 詳細は熊本城築城四〇〇年祭の公式ホームページでご確認ください。 (2008.04.16) |

|

毎年ご好評をいただいている、伝統歌舞伎保存会主催の「歌舞伎体験教室」の参加希望者を今年も募集しています。 国立劇場での「歌舞伎鑑賞教室」と「バックステージツアー」(プログラムA)、江戸東京博物館での「歌舞伎ワークショップ」(プログラムB)、そして小学生自身による「歌舞伎体験教室」と国立小劇場で『寿曾我対面』を上演する「発表会」(プログラムC)という盛りだくさんのプログラム。トップクラスの講師陣による懇切な指導で、歌舞伎を知らない、観たことがないというこどもたちも、楽しく遊びながら歌舞伎の世界を体験できます。本物の伝統文化に触れる貴重な機会ですので、ふるってご参加ください。 対象は小学4~6年生(プログラムA・Bには小学1~6年生まで参加可能)で、募集〆切は5月12日(月)午前10:00。日程や応募要項など、詳しいことは伝統歌舞伎保存会のホームページでご確認ください。参加申込も伝統歌舞伎保存会ホームページからできます。 (2008.04.10) |

|

8月1日(金)~5日(火)まで、兵庫県豊岡市出石町にある芝居小屋・永楽館で、片岡愛之助らが出演する「永楽館柿落大歌舞伎」が開催されます。 永楽館は1901(明治34)年に建設された、都市劇場建築の芝居小屋です。明治後期から昭和初期にかけて但馬の大衆文化の中心として栄え、今も残る貴重な舞台衣裳や上演記録とともに歴史的価値が高く評価されています。平成18年から復原工事が行われ、このたびその完成を記念して歌舞伎公演が開催されることになりました。 チケット情報など、詳細は永楽館のホームページでご確認ください。 (2008.04.09) |

第29回(平成19年度)松尾芸能賞の授賞式が、3月27日(木)に開催されました。 既報の通り、日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・中村芝雀さんが優秀賞を受賞しました。大賞の草笛光子さんをはじめ受賞者9名(1名代理)が揃った晴れやかな式で、芝雀さんもにこやかな表情で列席。インタビューでは3月20日~21日に行われた石垣島での初の歌舞伎公演のことや、父親である中村雀右衛門日本俳優協会会長からの芸の継承のことなどについて語っていました。 (2008.04.02) |

|

本協会の平成19年名題資格審査に合格した中村勘三郎一門の中村仲二朗が、4月歌舞伎座「歌舞伎座百二十年 四月大歌舞伎」(2日~26日)において名題昇進披露を行います。また、これを機に中村小三郎を名のります。 今後のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちらをご覧ください。 (2008.04.02) |

|

4月11日(金)より、大阪府池田市の阪急学園池田文庫で、展示会「片岡愛之助の代々」が開催されます。 片岡愛之助の初代は江戸時代後期の人で、仁左衛門の名跡を中興した七代目片岡仁左衛門の長男でした。その初代から、昭和48年に亡くなった五代目までを、文庫所蔵の資料で紹介します。また、代数には数えられませんが、明治の中期に女形として活躍した片岡愛之助にもふれます。さらに、当代の愛之助の活躍も紹介します。愛之助の代々をたどりつつ、歌舞伎資料のおもしろさ、楽しさも同時に味わっていただければと思います。 会期中の5月17日(土)には、「『愛之助』とわたし」と題した当代片岡愛之助の講演会も開催されます。参加には別途申込が必要です。 展示会の詳細や講演会の参加方法は、阪急学園池田文庫のホームページでご確認ください。(2008.04.02) |

|

2007年度(第64回)日本芸術院賞の受賞者が日本芸術院から発表され、日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・中村時蔵さん、中村芝雀さんら9人が同賞を受賞することが決定しました。 日本芸術院賞は、日本芸術院会員以外で卓越した芸術作品と認められるものを制作した人、および芸術の進歩に貢献する顕著な業績があると認められた人に対して毎年授与される賞で、その中で特に高い業績が認められた人には恩賜賞も併せて授与されます。時蔵さんは近年の歌舞伎俳優としての優れた演技、芝雀さんは近年の歌舞伎女形としての優れた演技が認められての受賞となりました。 授賞式は6月2日(月)に東京・上野の日本芸術院会館で行われる予定です。賞の詳細や他の受賞者については、日本芸術院のホームページでご確認ください。 (2008.03.29) |

|

3月25日(日)より、早稲田大学演劇博物館において、企画展示「六世中村歌右衛門展~父から受け継いだ役々~」が開催されます。 早稲田大学の芸術功労者であり、演劇博物館に多大なる貢献をもたらした六世中村歌右衛門は、20世紀の歌舞伎を代表する名女方でした。演劇博物館では毎春、その偉業を偲ぶ展示を開催しています。今年は数々の当たり役の中から、八重垣姫、八ツ橋、阿古屋、政岡など、父である五代目歌右衛門から継承した役々を中心に展開いたします。

また、企画展開催に先立ち、3月21日(金)に歌右衛門の至芸を間近で見てきた歌舞伎俳優・中村歌江を招いて演劇講座を開催いたします。

※企画展・演劇講座とも、詳細はこちらのページでご確認ください。 (2008.03.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

第29回(平成19年度)松尾芸能賞の受賞者(8名+1連名)が発表され、日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・中村芝雀さんら4名が優秀賞を受賞しました。 松尾芸能賞は故・松尾國三氏が昭和54年に設立した財団法人松尾芸能振興財団が創設したもので、日本の伝統ある劇場芸能を助成し、文化・芸能の保存、向上に寄与した人に贈られます。芝雀さんは歌舞伎女形として着実に精進し、進境著しく、堅実な成長を遂げたことや、平成19年11月歌舞伎座『傾城反魂香』の又平女房おとくの情味豊かな演技、同年10月国立劇場『昔話黄鳥墳』(うぐいす塚)の腰元幾代のきびきびした演技ですぐれた女形芸を示し、舞台に充実度を加えたことが評価されての受賞となりました。 他に歌舞伎の関係者では、演出家の戌井市郎さんが特別賞を受賞しました。 授賞式は3月27日(木)午後6時より、東京・赤坂のANAインターコンチネンタルホテル東京(旧東京全日空ホテル)で執り行われる予定です。 ※賞の詳細や他の受賞者については、松尾芸能振興財団のホームページをご覧ください。 (2008.02.27) |

| 市川猿之助一門の市川延夫が、3月新橋演舞場のスーパー歌舞伎『ヤマトタケル』(5~25日)より二代目市川猿三郎を名のります。 今後のさらなる活躍にご期待ください。 (2008.02.27) |

| 片岡我當一門の勉強会「ときわ会」の第五回公演が、6月26日(木)に開催されます。 平成16(2004)年から我當一門の舞踊の勉強会として毎年開催されてきた「ときわ会」も、今年で5回目となりました。今回も若手からベテランまで、さまざまな舞踊を熱演します。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月28日(金)の18:30より、大阪・天満橋のエル・シアターで、片岡愛之助をゲストに迎え歌舞伎講座「よみうり歌舞伎講座シリーズ 片岡愛之助 歌舞伎への招待」が開催されます。 チケットの購入方法など、詳細はこちらのページをご覧ください。 (2008.02.27) |

現在「2008年版」が好評発売中の『かぶき手帖』。当ホームページからもお申込みいただけます。好評につき、期間を延長していた、<送料無料キャンペーン>も2月末日で終了となります。ここでしか取り扱いのないバックナンバー、「2003年版」、「2005年版」、「2006年版」、「2007年版」もご用意しています。何冊お申し込みでも送料無料のこの機会をお見逃しなく! ※「2002年版」は1月17日ご注文分をもって完売しました。 『かぶき手帖』お申し込みはこちら 『かぶき手帖』バックナンバーの内容はこちら  (2008.02.24)

(2008.02.24) |

銀座の書店、教文館では昨年に続いて売上第1位を獲得。紀伊國屋書店・大阪松竹座店でも1月の売上、第1位を記録。紀伊國屋書店・博多座店では、お店独自の「紀伊國屋通信」で売上ベスト1書籍として紹介されています。ぜひお立ち寄りください。 今年から表紙を艶のあるカバーに変え、尾上菊五郎専務理事の迫力ある舞台写真が目立つようになっています。上記3店舗のほか、全国の歌舞伎上演劇場(歌舞伎座・国立劇場・新橋演舞場・大阪松竹座・京都南座・博多座)、契約大型書店でも好評発売中です。劇場でも見本を展示して販売していますので、ぜひお手にとってご覧ください。 本の教文館ホームページ 紀伊國屋書店・大阪松竹座店ホームページ 紀伊國屋書店・博多座店ホームページ (2008.02.21) |

|

演劇評論家で日本経済新聞記者、熊本県立劇場館長などをつとめた川本雄三(かわも と・ゆうぞう)さんが、2月17日(日)午後、肺炎のためご逝去されました。享年76 歳。ご葬儀・告別式は2月21日(木)午前11時より、東京・練馬区の江古田斎場にて執り行われます。喪主は妻の川本敬子(かわ

もと・けいこ)さん。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2008.02.20) |

|

東京・目黒区の目黒区美術館で、目黒区美術館開館20周年記念の展覧会「山本武夫展美人画と舞台美術」が開催中です。 山本武夫(1910~2003)は東京に生まれ、東京美術学校(現東京芸術大学)図案科に在学中から画家小村雪岱(こむら・せったい)に師事して舞台美術や挿絵を学び、後に歌舞伎座などの舞台美術、舞台衣装を手がけました。また、卒業後小村の推薦で資生堂意匠部に入り、グラフィックデザインを担当、その他時代小説等の挿絵の仕事も多く残しました。江戸文化の伝統の粋を色濃く継承するとともに、近代的な西洋美術の世界も映し出す、独自の「美人画」の作家の全体像を、肉筆美人画、舞台美術原画、衣裳デザイン、新聞・単行本の時代小説挿絵の原画、装丁書籍、舞踊会のパンフレット、その他デザイン作品など約400点により明らかにします。 料金等、詳細は目黒区美術館のホームページをご参照ください。 (2008.02.20) |

|

中村扇雀一門の中村扇一朗が、舞踊会「第一回若扇会」を開催します。 福岡出身の扇一朗が、地元で舞踊会を開催します。師匠の扇雀や、実母の舞踊家・勝 美藤乃ら多数の出演者が華を添えます。

| ||||||||||||||||||||||||||||

|

第15回読売演劇大賞の受賞者が発表され、演出家の戌井市郎(いぬい・いちろう)さんが芸術栄誉賞を受賞しました。 読売演劇大賞は1月から12月までの1年間に国内で上演された演劇が対象となり、作品・男優・女優・演出家・スタッフの5部門と、新人が対象の杉村春子賞、長年の功績やすぐれた企画を顕彰する芸術栄誉賞があります。第1次選考で5部門の候補各5件を選出し(この候補はそのまま優秀賞になります)、演劇評論家や演劇界、マスコミ界の関係者100人の投票を基に、最終選考会で各部門の最優秀賞と大賞が決定されます。また杉村春子賞と芸術栄誉賞は、100人の推薦を参考に最終選考会で決定されます。戌井さんは投票委員の推薦で1位だったこともあり、最終選考会では全会一致で芸術栄誉賞に選出されました。 また、平成19年11月国立劇場『摂州合邦辻』の玉手御前の演技などが評価された歌舞伎俳優・坂田藤十郎さんが優秀男優賞に選ばれました。 贈賞式は2月27日(水)、東京・内幸町の帝国ホテルで行われる予定です。 ※賞の詳細や他の受賞者については、読売新聞ホームページ内の「読売演劇大賞」ページでご確認下さい。 【戌井市郎氏略歴】 大正5年京都市に生まれる。京都市立第二商業卒業。日本演劇協会理事。日本劇団協議会会長。文学座代表幹事。 主な演出に『女の一生』『華岡青洲の妻』『鹿鳴館』『天守物語』『源氏物語』など。毎日演劇賞、朝日舞台芸術賞。紫綬褒章、勲三等瑞宝章他。 文学座の創立に参加。新劇をはじめ創作劇の演出を得意とし、歌舞伎や新派などの演出でも活躍している。祖父は新派の名優・喜多村緑郎。 (『かぶき手帖 2008年版』より) (2008.02.20) |

| 中村芝雀が、「歌舞伎一人芝居 人魚の恋椿(こい)-やおびくに-」と題した自主公演を開催します。 昨年落語家の林家正雀と組んで「掛合い噺」を上演するなど、積極的に新しい表現にとりくんでいる芝雀が、今回の自主公演では女形の一人芝居に挑戦します。歌舞伎舞踊には女形が一人で踊るものがありますが、竹本にのせた芝居を女形が一人で演じるのは大変珍しい試みです。また、第一部では弟子たちによる舞踊も上演されます。 詳細については中村芝雀オフィシャルウェブサイトもご確認ください。

※チラシはこちらをご覧ください(PDFファイル) (2008.02.18) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

1月31日(木)、第7回(2007年度)朝日舞台芸術賞の贈呈式が、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで開催されました。 1月31日(木)、第7回(2007年度)朝日舞台芸術賞の贈呈式が、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで開催されました。既報の通り、歌舞伎の関係者では日本俳優協会副会長の歌舞伎俳優・坂田藤十郎さんが、平成19年11月国立劇場『摂州合邦辻』の玉手御前の演技などが評価され舞台芸術賞を受賞しました。第1回の同賞(2001年度)で、自らが主宰する「近松座」の20年にわたる成果で特別賞を受賞したこともある藤十郎さんは「第1回の時はプロデューサーとして、今回は歌舞伎俳優として、両方で受賞できたことは大変うれしい。“一生青春”、これからも年のことは考えないでがんばります」と晴れやかな表情でコメントしていました。 今回の他の受賞者や、過去の受賞者についてはこちらをご参照ください。(2008.02.06) |

1月28日(月)に、3月歌舞伎座「歌舞伎座百二十年 三月大歌舞伎」(2日~26日)の記者懇親会が、同興行に出演予定の坂田藤十郎と市川團十郎も出席して行われました。 1月28日(月)に、3月歌舞伎座「歌舞伎座百二十年 三月大歌舞伎」(2日~26日)の記者懇親会が、同興行に出演予定の坂田藤十郎と市川團十郎も出席して行われました。今回の三月興行では、上方歌舞伎を代表する大名跡・坂田藤十郎と江戸歌舞伎を代表する大名跡・市川團十郎の共演が大きな話題となっています。初代藤十郎と初代團十郎はそれぞれ上方和事、江戸荒事の創始者として歌舞伎の歴史に必ず登場する名前で、ほぼ同じ時代を生きていたにもかかわらず、同じ舞台で共演したことはありませんでした。この顔合わせが昨年(平成19年)1月の大阪松竹座興行で歴史上初めて実現し、大変な盛り上がりを見せました。今回は東京(江戸)での初顔合わせで、歌舞伎の歴史においても重要な共演となります。 会見で藤十郎は「江戸の大名跡である團十郎さんと、私が長い間あこがれていた藤十郎という名前で共演できるのは大変ありがたい。上方と江戸、両方の歌舞伎が隆盛しないと歌舞伎全体が発展していかないと思っていますので、一生懸命つとめます。昨年1月に大阪松竹座で共演したときは総ざらいの時から興奮していたので、今回も同じような気持ちで臨みたいです」と熱意を語り、團十郎も「荒事と和事が舞台上で正面から組み合うのは身に余る光栄です。歴史的な重みを感じながら、精一杯つとめます。病気で藤十郎さんの襲名披露に出られなかったのは残念ですが、昨年1月の共演の時には市川家にとってアウェーとなる大阪で大変温かく迎えてくださったので、今回は逆に精一杯もてなせればと思っています」と大変な意欲を感じさせました。 今回2人が共演する演目は、昼の部の『一谷嫩軍記-陣門・組討』と夜の部の『京鹿子娘道成寺』。『道成寺』は昨年12月の京都南座の顔見世と同様に「坂田藤十郎喜寿記念」として上演されますが、藤十郎は「喜寿なんて誰のことかと聞いたぐらいでして(笑)、年のことは考えていません。喜寿で『道成寺』を全曲踊るのは最高齢の記録らしいのですが、これからも何十年とやっていきたいものです」と元気がみなぎるような口調で語り、押戻しで出演する團十郎も「とにかく怪物のようなすごい役で、バイタリティ、力強さが必要です。逆に押し戻されないように(笑)、溌剌とした気持ちで演じたいです」と負けじと気合いが入っていました。(2008.01.30) |

|

本協会の平成19年名題資格審査に合格した松本幸四郎一門の松本錦一が、2月歌舞伎座「歌舞伎座百二十年 初代松本白鸚二十七回忌追善 二月大歌舞伎」(1日~25日)において名題昇進披露を行います。 今後のさらなる活躍にご期待ください。 ※「名題昇進」についての詳しい解説はこちらをご覧ください。 (2008.01.30) |

|

坂東三津五郎が出演する映画『母(かあ)べえ』が、1月26日(土)より全国で公開されます。 この物語は長年に渡って黒澤明監督のスクリプターを務めた野上照代の自伝的小説が原作で、幼い頃の家族の思い出を綴ったノンフィクション作品です。舞台は昭和15(1940)年、太平洋戦争が始まる前の不穏な時期の東京で、政府批判につながる反戦を唱えたとして治安維持法違反で検挙され心が揺れ動きながらも主張を曲げない父親と、困難に遭いながらも夫を尊敬し待ち続ける母親、そして幼い2人の娘という家族4人の強い絆が描かれています。三津五郎は父親の野上滋役で出演します。 詳細は公式ホームページをご覧ください。 (2008.01.23) |

| 日本俳優協会会員の歌舞伎俳優・坂東橘(ばんどう・たちばな、本名:岡野文男=おかの・ふみお)さんが、平成19年12月19日(水)午前11時40分、閉塞性動脈硬化症のため千葉県千葉市の泉中央病院にてご逝去されました。 享年81歳。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 ※橘さんの芸歴などはこちらのページをご覧ください。 (2008.01.23) |

とんぼ道場は歌舞伎座の楽屋脇にあり、舞台上で立廻りを演じる名題下の若手俳優たちがトンボの稽古をする場所です。新年のお清めと一年間の稽古の安全を祈願するために、毎年この時期に行われるお祓いの儀式を「とんぼ道場開き」と呼んでいます。 宮司さんによる祝詞など粛々と儀式が進み、この道場では新年初となるトンボを若手俳優たちが威勢良く返る「返り初め」で無事終了しました。 (2008.01.16) |

|

第7回朝日舞台芸術賞の受賞者が発表され、日本俳優協会副会長の歌舞伎俳優・坂田藤十郎さんら5人が舞台芸術賞を受賞しました。 朝日舞台芸術賞は朝日新聞社が主催する賞で、舞台作品を総合的に展望し優れた成果・業績を顕彰するため平成13(2001)年に創設されました。多彩な才能が結集する舞台芸術の新たな可能性の発掘を目指すもので、毎年1月から12月までの1年間に日本国内で上演された舞台芸術が対象となります。年間のベストステージに対して贈られるグランプリなどいくつかの内容に分かれており、舞台芸術賞は最も活躍がめざましかった個人・団体に対して贈られます。 贈呈式は1月31日(木)に東京・紀尾井町のホテルニューオータニで行われる予定です。 (2008.01.16) |

|

歌舞伎研究家の服部幸雄(はっとり・ゆきお)さんが、平成19年12月28日にご逝去されました。享年75歳。ご葬儀は近親者のみで執り行われました。喪主は妻の服部則子(はっとり・のりこ)さん。

【略歴】 昭和7年愛知県生まれ。国立劇場芸能調査室専門員、千葉大学教授、日本女子大学教授、千葉大学名誉教授などを歴任。歌舞伎の研究を通して江戸の精神文化を探った。主な著書に『江戸の芝居絵を読む』『市川團十郎代々』(以上講談社)、『歌舞伎のキーワード』『絵本 夢の江戸歌舞伎』(以上岩波書店)、『歌舞伎歳時記』(新潮社)、『江戸歌舞伎の美意識』(平凡社)、『歌舞伎の表現をさぐる』(演劇出版社)などがある。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 (2008.01.16) |

|